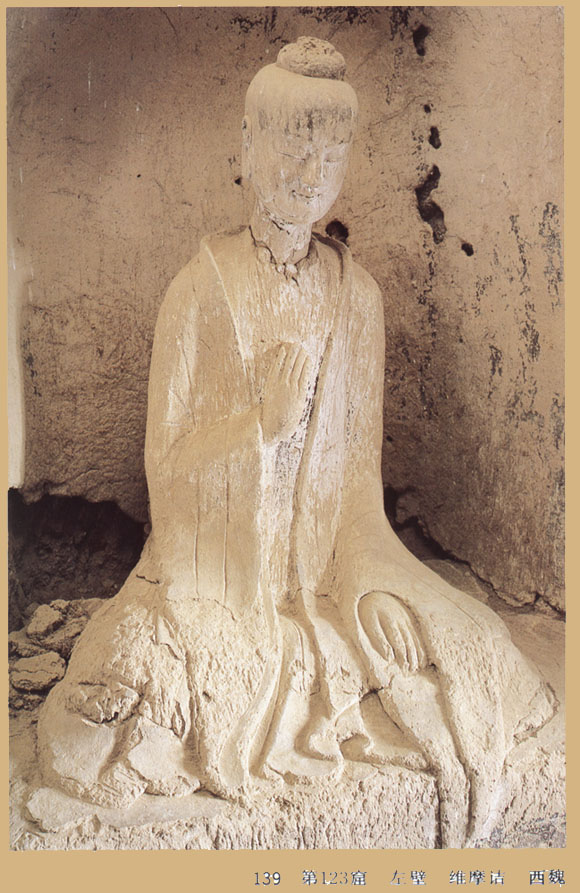

第123窟

西魏文帝元宝炬笃信佛教,注意经营秦州。他出于政治原因不得不将其钟爱的皇后乙弗氏废黜为尼,并迁居秦州;同时将自己年幼的爱子武都王元戊封为秦州刺吏,以慰藉其母乙弗氏忧戚的心情。这样的处置势必给西魏初年的麦积山石窟带来巨大的影响。麦积山自大统(公元535-552年)初年即已出现技艺高超的龛像,比北魏晚期有了明显的发展,来自西魏王朝的直接卷顾当然是对此起决定作用的因素之一。在西崖的上层,出现了一批精美的西魏窟。其中稍靠下的第102窟,高2.80、宽2.67、深2.77米,以精湛的技艺,表现了新颖的造像题材维摩变。窟形四方,四角攒尖顶,正壁塑坐佛,右侧存一弟子,二胁侍菩萨的位置都已被扰乱,据现有遗迹,应都在左、右壁后部。坐佛高1.50米,作涡纹高肉髻,形象清俊、温厚。其右侧弟子高1.20米,丰满圆润,袈裟滑落右肩,更衬托出青年弟子活泼的个性。图中胁侍菩萨,下身已残,优美娴静。左壁维摩诘,结跏趺坐,高1.22米,表现的是古印度毗耶离城精通佛法、机智善辩的居士;其双眼炯炯有神,审视对方,身躯壮健,精力充沛,是一个充满自信的胜利者的形象,俨然人间高士。右壁与之相对的是文殊菩萨,倚坐(座已毁),高1.20米,手执桃形物,低垂双目,神情文静,带着谦和和笑容,似乎正在倾听着居士的演讲,表现出宽广豁达的胸怀。在中国石窟中,虽然自十六国已开始出现维摩变的题材,但多限于壁画和浮雕,像这样以整窟造像作立体的组合,大约还是最早的例子。

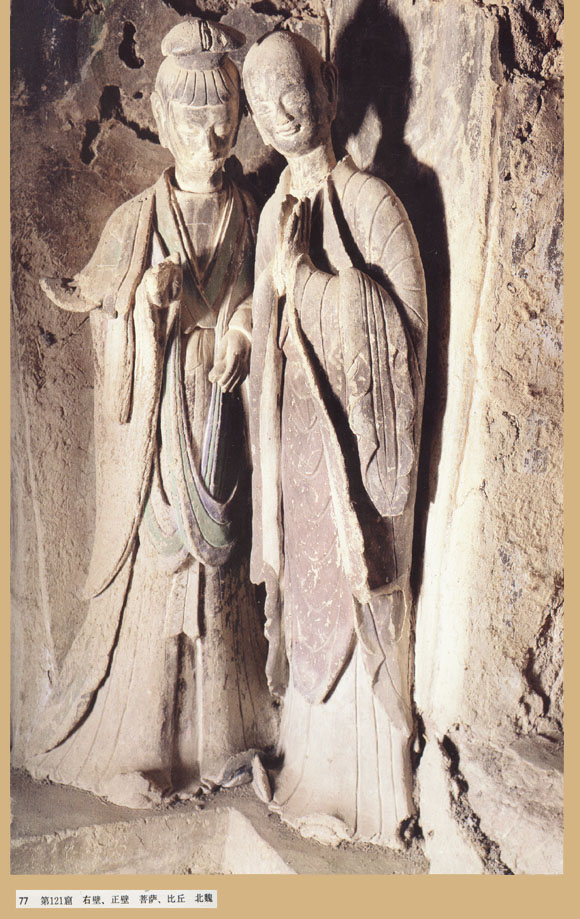

第121窟

麦积山石窟的北魏晚期造像,不断呈现出活泼的形式和生动的表现。各窟内多流行三佛的主题,并配置以菩萨、弟子、比丘、比丘尼和力士或天王等造像。第121窟是很有代表性的洞窟,高2.55、宽2.36、深2.15米,覆斗形顶,正壁和左、右壁各开一龛,龛内各塑一佛。正壁龛内两侧上部还有影塑佛弟子各一排五身,合为十大弟子之数,各高约0.30米。弟子们均着厚重宽大的袈裟,一一作不同相貌和神情,有的在聚精会神地聆听,有的因突然了悟而欣喜,有的则似乎正在慷慨激昂地争辩。最引人注目的是在正壁两墙角,左右两壁里侧的胁侍菩萨(高1.25米)与正壁龛外两侧的比丘、比丘尼两两贴近,其上身微微前倾而且肘、肩和头部完全靠拢在一起。他们仿佛在佛陀说法的循循诱导之下互相发出会心的微笑,又仿佛是人间的一对亲密的朋友在窃窃私语。此窟前壁两佛通常塑造二力士的位置上,左佛为袒胸持杵的力士,右侧为披甲的天王。第121和101窟不开龛,均为方形平顶窟,不开龛。第122窟在侧菩萨略向前俯,比丘肩部和整个上身向菩萨方向扭转靠近,与第121窟属同一匠心。左侧胁侍的位置已经扰乱,原在正壁左侧的比丘尼,现置于左壁里侧,基右腿抬起作舞蹈状、更觉意趣盎然。第101窟菩萨与僧尼的距离稍远,但动态上仍有互相依傍的倾向。窟内左壁立像为交脚菩萨,即三世佛的过去世弥勒的形象。