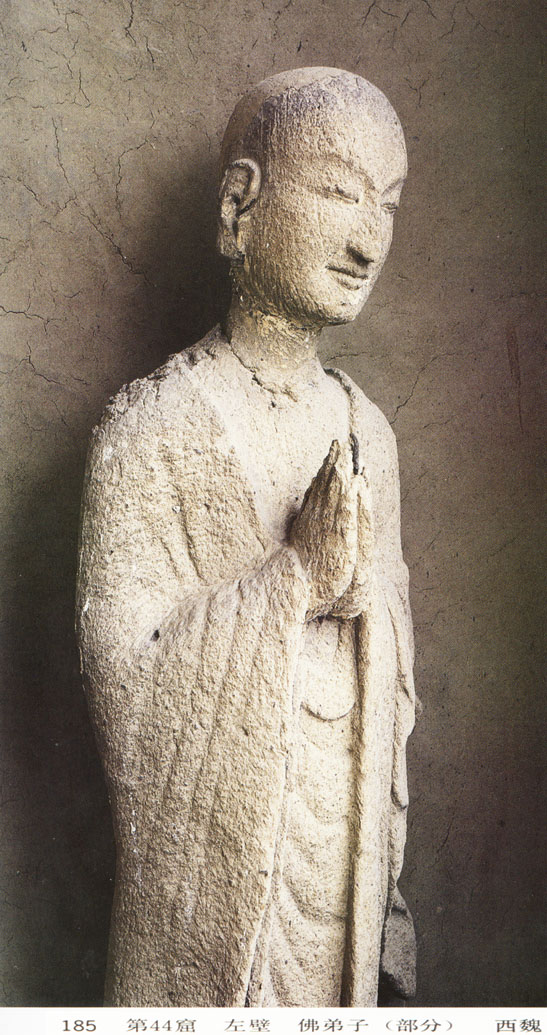

第44窟

此窟位于东崖西侧,在第20窟的下方。窟前部塌毁,仅存后部造像。正壁龛内塑坐佛一身,龛外左、右胁侍菩萨各一身,左右两壁后部弟子各一身。佛高1.60米,水涡纹高肉髻,内穿僧祗支,于胸前系结,外披通肩袈裟,结跏趺坐。肉髻、胸前、衣裙上残存彩绘痕迹。覆于佛座前的悬裳衣褶俱呈圆转的线条,质感厚重,层次分明,富有装饰的韵味。龛内右侧残存壁画供养菩萨,笔意潇洒,天衣飞动。龛外胁侍菩萨高1.30米,头戴冠,长发三缕成束披于肩上又垂至臂肘,袒上身,披巾绕肩,佩项饰,下身着裙,侧壁弟子高1.07米,左侧似为阿难像,双手合十,形象质朴。此窟主尊坐佛清俊典雅,集中体现了西魏造像的美。从较早的第120、102窟到第20、44窟,佛像造型几乎如出一辙,或可说明它们出自同一匠师的传派。

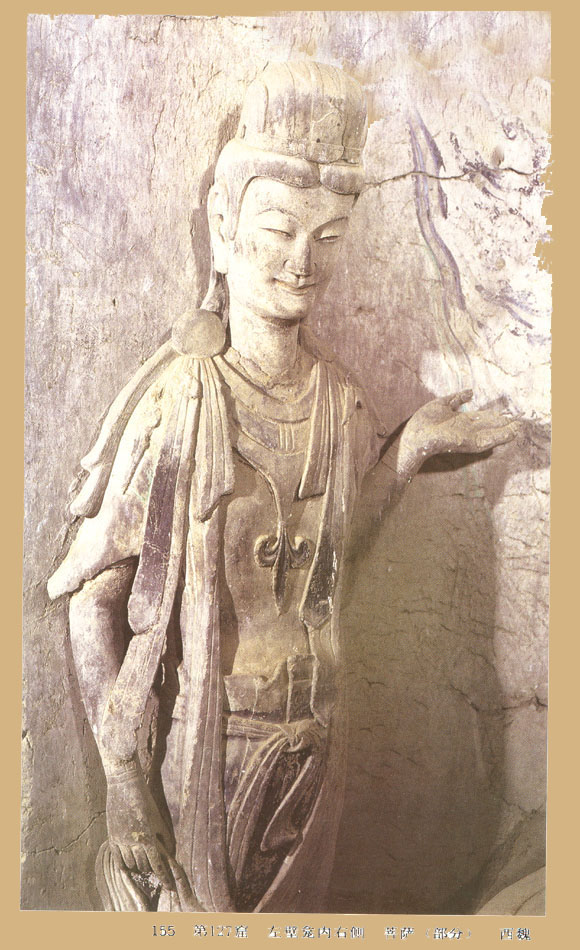

第127窟

左、右壁佛龛内的坐佛均经后代重塑,臃肿、呆滞,两侧的泥塑胁侍菩萨则代表着西魏雕塑匠师的高超技艺。它们的造型都属于秀骨清像的类型,高髻宝冠,服饰华丽,风姿绰约,笑靥可亲。右壁龛内二菩萨(高1.58米)和悦端庄,面部妆色已变黑。右壁二菩萨更好地体现了大统年间潇洒姿纵的艺术风格,其形式是进一步接受南朝文化影响的结果。作者丰富了北魏晚期生动活泼的表现方法,不仅仅简单地再现现实生活中的生动场景,而力求通过形象的内心刻划表现活生生的人物情感和精神境界,并强调对美的追求。右侧菩萨(高1.45米)宁静、谦和。左侧菩萨(高1.40米)则欢快、活跃。作者大胆地塑造了后者上身斜欹的动态,写实而又略带夸张地表现出恭请的姿势,极富生活情趣。