烟火诗意映吴砦

裴建军

仲秋的一天,雨后放晴,阳光明媚。应成保友之邀请,我和书画界、文史学者雷希文、陈葆、刘江波、任建昌、赵强结伴而行前往吴砦参观游览。

越野车行驶在蜿蜒起伏的310国道牛背公路上,渭河两岸郁郁葱葱,田间地头红彤彤的苹果像小灯笼一样挂满枝头;黄澄澄的柿子像小朋友的笑脸,在秋风中向人们微笑;乡间小路运载水果的车辆川流不息,呈现出一派丰收景象。

车行至北峪吊桥,大家纷纷下车,行走在桥上合影留念。这座50年前修建的渭河吊桥,历经风雨沧桑,见证了岁月的变迁,承载了渭河两岸的风土人情。说起这座桥,渭河岸边的老百姓始终忘不了一位好书记。记得七十年代初,当时的天水县委书记魏举实地调研群众行路难问题后,就组织各方力量,勘察规划设计架桥修路方案,亲自带领干部群众开山劈石,凭着一股锲而不舍的精神,在渭河上架起了这座桥,打通了牛背公路元东段,为山区老百姓铺就了致富路。后来到上世纪九十年代末至本世纪前几年,当时的天水市委,市政府主要领导,多次到牛背段勘察,主动与陕西省及宝鸡市对接协商,争取项目资金,历经千辛万苦,终于修筑加宽了310国道牛背段全境。渭河两岸的人们无不欢欣鼓舞,笑逐颜开。回忆往事,同行的朋友感慨万千。当时我作为甘肃日报记者采写了牛背公路全线贯通的现场新闻,此情此景,至今记忆犹新。

吴砦文化古迹众多,且富有历史价值。驱车继续前行,我们兴致勃勃来到铁瓦寺。走进玉泉阁,只见两面墙壁上的元代壁画完整如初,所绘画的人物栩栩如生,形态逼真,姿容美丽,笔墨彩绘,依然清晰,光彩照人。又有谁能知道,在那个特殊的年代,为了壁画不被人为破坏,吴砦人用泥巴糊住了墙面,保护了这些文物。“东川古镇锁梵烟,铁风铭文万历年。古柏森森撑殿倾,青灯闪闪映佛前。墙边绘画说坛事,寺里修复盼众缘。可叹新屋常做旧,何如善款救其传。”一位诗人游此地,赋诗感慨物是人非,道出了多少人的心声。离开铁瓦寺,大家游意未尽,沿着国道径直往东行驶,穿越陕西省西大门,透过车窗,眺望前方,峡谷豁然开阔,山脉连绵不断,与蓝天相接,甘陕沟壑翠绿欲滴,一条巨龙似的山峰巍然屹立在渭河南岸,给人一种巍峨壮观的视觉感受。啊!这就是称之为“悬崖上的抗金古城”吧!

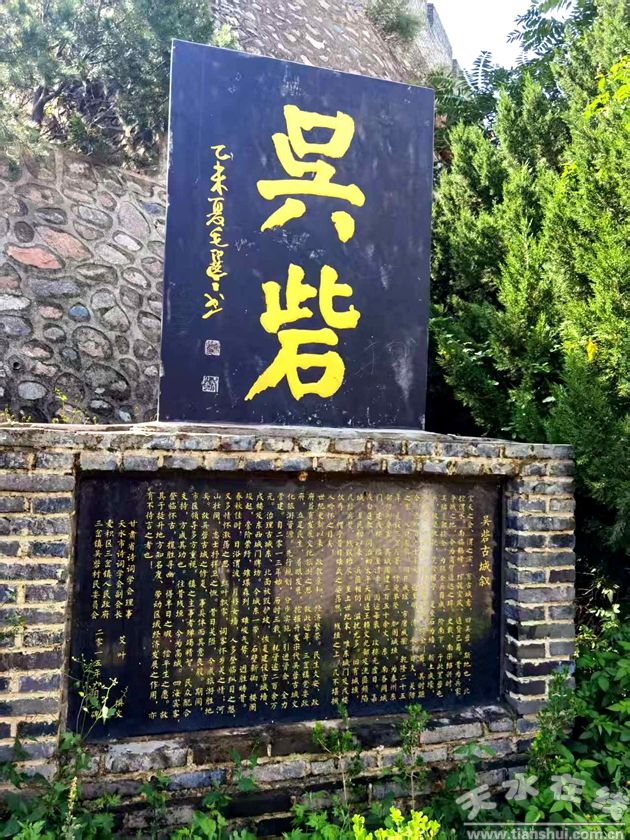

吴砦古城位于甘陕交界渭河南岸,处于渭河天宝间三岔之咽唤,是古代兵家必争要塞。仰望城门,高耸入云,众友拾级而上,天水籍著名书法家毛选选先生挥毫书写的“吴砦”两字,镌刻在一块巨石上,遒劲颜体,引人注目。天水著名诗人艾叶撰写的《吴砦古城叙》也镌刻在其下方。其《叙》曰:“天宝之会、渭之滨,有古城焉,曰吴砦”。雄据“北控渭水,南扼蜀道”之要冲,“秦关百二,陇塞三千”,乃兵家必争,亦为商旅通衢。南来北往,东水马龙,喧嚣胜景,其皆浸透于字里行间,今日细细品读之,其繁荣盛况浮现于眼前。

站在城楼上,极目远眺,只见峰峦叠嶂,渭河横贯甘陕向东奔涌,波光粼粼宛如银色绸带,蔚为壮观。秋风吹拂,城墙上的小旗飘扬,发出猎猎的声响,砖石错落有致,缝隙间长满了花草,抚摸着斑驳的砖墙,仿佛能感受到吴璘带领士兵筑城时的坚毅,以及无数守城将士的热血与坚守。860年前,吴璘(1102年至1167年)字唐卿,德顺军陇干县(今甘肃静宁人)。他为了抗击金兵,保卫南宋,勘察渭河南界高地修建城池,作为西北防线重要据点,多次屡败金军,为保卫秦陇屏障巴蜀立下了汗马功劳。“金兵过不了铁门槛”的传说由此流传至今。吴砦人铭记抗金英雄吴璘,一代一代倾诉吴璘抗击金兵的悲壮故事。大家一商议,要雕塑吴璘像一座,消息传出,吴砦人纷纷响应,不论是在外地工作的人,还是打工谋生的乡邻都不甘落后,慷慨解囊,短短几天时间,就收到捐款资金数十万元。他们聘请能工巧匠,连续奋战数月,在古城中心地带矗立起一座吴璘雕像,并命名为吴璘广场,成为吴砦人永远铭记英雄名将的标志。穿行雕花“三岔镇”牌坊门,步入广场正中央。吴璘雕像映入眼帘:吴璘头戴兜鍪,身着铠甲,右手持长矛端坐于马上,两眼炯炯,凝视东方,呈帷幄运筹之势,更显英雄之豪迈,纵千万年之后令人敬仰。

吴砦古城面积近二百亩,呈北窄南宽不规则梯形,背靠野鹤山,东傍秦岭河,西北临渭水,三面环水,一面靠山,地势突兀易守难攻。漫步古城,纪信祠、古戏楼、上马石、石幢居于城中轴线上,古朴典雅,气度非凡,青石小路纵横交错,民居农舍鳞次栉比,城堡与山麓相映成辉,依然保留着那份古朴与宁静。城墙下,老人们围坐在暖阳里,讲述着古老的传说;孩子们在街巷中嬉笑奔跑,给这座古城带来了欢声笑语。民清时,吴砦古城是秦州至宝鸡的茶马古道,盐、药材、皮毛等货物在此交易,成为甘陕川以及陇东南物资集散地,交易十分兴隆。如今,古城每年要举办四次盛大庙会,城隍庙会、高跷、与社火等表演节目丰富多彩,吸引了四而八方的人前来观看,文化搭台,经济唱戏,甘陕商贸交流高潮迭起。古城四周,宾馆、酒店、快递站、歌舞厅星罗棋布,每当夜幕降临,各种肉食烧烤、风味小吃等美味佳肴应有尽有,渭河对岸的陕西人纷至沓来,喝着美酒,载歌载舞,欢声笑语此起彼伏,响彻整个渭河峡谷,直到东方露白。这些年古城里的青年男女走出家门闯世界,在外打工赚钱回报家乡。有两个小伙车在外打工多年,回到古城后将积攒的200多万拿出来,在古城路边建起了酒店、宾馆,安置闲散劳动力数十名,生意红红火火。

古城故事多,充满喜和乐,若是你到古城来,收获特别多。汪成保自幼成长于吴砦,受吴砦历史文化和吴璘抗击金兵事迹的熏陶深厚,对研究宣传吴砦文化情有独钟。他先后任职于市、区党委宣传、政策研究部门,喜欢摄影,爱好新闻写作,在家乡开办了碧玉书苑,收藏各类读书上万余册(本),报纸数十万份和一些党史珍贵图片资料,展出六、七十年代生产的收音机、照相机、自行车等物品数千件,供游人们参观。同行的著名画家雷希文年逾八旬,走进碧玉书苑,看到这么丰富的农家书屋,兴奋不已,突发了激情,挥毫泼墨,欣然创作《柿柿如意》国画一幅,赠汪成保留作纪念。近几年来,汪成保利用各种机会,推介宣传吴砦历史文化遗址,邀请省内外社会贤达人士、作协会员、诗人来吴砦采风参观,为宣传家乡倾注了很多心血和汗水,赢得了大家的赞扬。每当人们竖起大拇指点赞时,汪成保总是乐呵呵说:“为家乡尽点绵薄之力,是我的责任。”

告别吴砦,在返程的路上,我思绪万千一直在想:吴砦古城就像一部活着的历史书,融入了现代人们的生活,给我们带来了不一样的体验与感悟,保护好、发展好这些历史文化古城,让它焕发出新的光彩和生机,不正是社会各方面的责任吗?