纪念“陇上铁汉”安维峻诞辰157周年系列文章之八

甘于清贫 一身正气

牟增保

被时人誉为“陇上铁汉”的清代福建道监察御史安维峻,以不畏权势、直言上谏而名震中外,但他一生甘守清贫的贫困生活却鲜为人知。

安维峻出生于一个贫穷的知识分子家庭。自幼聪明好学,五岁时就能认识对联中的若干字。但由于家贫和战乱的影响,流离转徙,时常以耕废读,十五岁和父亲避乱寓居县城杨家巷,在屋檐下读书学习,得到乡贤巨谭的赏识收为学生,开始专一读书,在历次县、州考试中都名列第一,在亲友们资助下以优异的成绩完成了学业。同治十三年(1874),朝考一等第一名,分配到刑部任七品小京官。

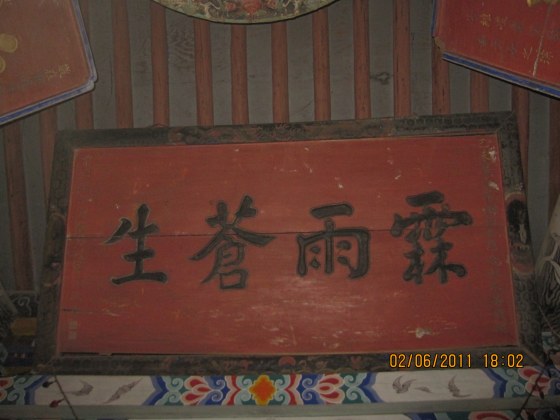

光绪元年(1875),他利用在家休假之机到吴可读主讲的兰山书院求学。时任陕甘总督的左宗棠闲暇时常去兰山书院看望师生。对安维峻的人品和学识非常赞赏。因安维峻家贫,饮食常常难以为继,左宗棠得知后,时常给予他以资助。他中举人后,想继续考取进士,因家中贫困没有路费而欲放弃,在同窗好友王集邦的慷慨资助下才得以上京应试。不料安维峻上京后,连考两科皆未中,左宗棠得知后,写信安慰他,并在每年年底寄赠银两,解决他的日常所需。左宗棠对安维峻非常器重、关顾和激励,并赠 “行无愧事,读有用书”一联,成为安维峻一生做人的信条。

他步入仕途之后,贫穷仍然如影随形,这是一个清正廉洁的官员的必然处境。清代实行的是低俸制,据《大清会典事例》记载:“正从六品俸银六十两,米六十斛;正从七品俸银四十五两,米四十五斛。”雍正年间,针对外官有养廉银而京官没有的状况,京官实行双俸制。这就是说安维峻的年薪是九十两,米九十斛。但京官的俸禄往往是被打折扣分春秋两次发放的,一般是六折发给。有不安于清贫的京官,就在地方官身上打主意,抓住他们的出格行为进行勒索,每年夏有冰敬,冬有炭敬,出京则有别敬,日子过得倒也滋润。但安维峻坚持操守,从不在歪门邪道上做文章,拿着被打了折扣的俸禄,过着居无定所、寄人篱下的漂泊生活,或留宿家乡会馆,或借居张育生、谢星海等朋友家,或客居所教学生家,每日精打细算,省吃俭用,勉强维持自身的生活。

清贫的生活使他几乎没有积蓄,每当家里开支较大或急需用钱的时候,他只得求亲告友,或借或贷,然后发挥自己饱读诗书的长处,开馆授徒,用教书所得的酬金来偿还债务。他曾经先后主讲陕西味经书院、固原州五原书院、张家口抡才书院、陇西南安书院,晚年还在老家神明川村南关帝庙开办私塾。由于劳累过度,以致患上了严重的痔疾,多年都未治愈。1890年,他的母亲病故,此时家中一贫如洗,无力举办一个象样的丧事,就在他一筹莫展的时候,经人介绍到天水书院阅卷得到七十两的酬金才完结此事。他在祭母文中写到:“母亲舍不孝等而逝,计已逾十月矣,此十月家中之艰难,人情之冷暖,有不堪为母亲告者……自五月起阅天水书院课卷,明年亦有书院可就,此乃年世谊中慷慨好义者扶持之力。……此后惟有努力活人,度此穷日以无贻。”由此可见当时安维峻窘迫的生活处境。安维峻一生清贫,但他从不随便接受别人的馈赠和恩惠,在他因言获罪流放军台时,甘肃各州县同情他的遭遇,捐集白银200两赠送他,安维峻坚辞不受,并回信说:“费出无名,于理不顺,于心不安,即当璧奉”。

晚清王朝内忧外患,政治腐败,官场黑暗险恶,为官之道在于因循逢迎,明哲保身。只要对上司奴颜婢膝,左右逢源,必能步步高升。安维峻生性耿直,从不结交权贵,为人行事刚正不阿,与当时的官场格格不入。也有人提醒他和当权者交往,以求外放作地方官,他回答说:“求则得之,不求则不得也,门生是不求者,此局并非图外放,冀他日有所建白耳。”时任军机大臣的张之万想让他拜在自己门下,李鸿藻想通过联姻来拉拢他,都被他严词拒绝了。公事之余,只与吴柳堂、周同候、徐仲文、龚凤骞、滕玉堂等心性相投的有识之士谈诗论文。因此仕途不畅,进京十多年后仍然是一个七品小京官。

监察御史是一个不受官场欢迎的角色,时人称考御史为“走黑道”。御史虽然有议论朝政、参奏所有大臣们的特权,但稍有不慎,就会引火上身,招来杀身之祸。因此,大多数言官们为了自保,装聋作哑,唯恐受到打击报复。可安维峻安维峻置自己的毁誉得失、祸福生死于不顾,为他人所不敢为,言他人所不敢言,在短短的十四个月内前后共上疏六十余道,在疏中劾盐务、钱法、学政等朝政积弊,弹劾大小臣工一百余人,涉及亲王、军机大臣、督臣等朝廷重臣,最后一道《请诛李鸿章书》,把矛头直接指向了清王朝的最高当权者慈禧太后和权倾一时的李鸿章,其结果是可想而知的,在光绪皇帝的斡旋之下,慈禧太后才法外开恩,同意发配他到张家口军台效力赎罪。安维峻在军台效力期间,更是穷困潦倒,靠主讲抡才书院维持生活,同时也为人作书写字,获得微薄收入。在给李叔坚的信中说:“弟诸事如恒,惟牵于笔墨应酬,有日不暇给之势。”他的诗作真实地反映了他的处境和思乡之情:

倦仆中宵唤不应,

病妻强起为篝灯。

烧香默向苍穹诉,

欲报春晖苦未能。

秦山陇水是吾乡,

魂梦依依恋梓桑。

旅舍凄凉妻子共,

不堪著雨怨咨长。

退隐柏崖后的安维峻,其生活并不比当地的老百姓强多少。他家里人多地少,加之匪患频仍,十年九旱,生活常常食不裹腹,因此他想尽一切办法,组织村民兴修水利,扩大灌溉面积,种植水稻,筑堡御匪,在小小的神明川践行着他的安民济世理想。据村里老人回忆,民国时期,安维峻的一个军界朋友路过秦安,来看望他,他拿出家里仅存的高梁面,做了一锅馓饭招待朋友,陈旧的高梁面馓饭霉味很重,这朋友才知道安维峻生活的艰难,于是就给他留下一些军粮,做为接济。

穷且弥坚,不坠青云之志。安维峻刚正不阿、不畏权贵的斗争精神,心忧天下、为民请命、抵御外侮的政治抱负将光耀古今,与世长存。他洁身自好,出污泥而不染、甘于清贫的高尚的人格精神更是后世为官者的楷模和典范。

(作者系秦安县地方志学会副秘书长)