纪念“陇上铁汉”安维峻诞辰157周年系列文章之六

终身勤奋 才冠陇上

马秀荷

安维峻以刚正不阿、不畏权贵、赤胆忠心的“铁汉”精神名留青史,同时又以博学多才的文人学者风范誉满陇上。他自幼立志求学,虽然历尽坎坷,但一生手不释卷,博览群书,除饱读四书、五经外,还精研天文、地理、兵战、农田、水利以及阴阳、青鸟、医卜之书,著述颇丰。他的才学得到许多名流硕儒的称赞,后人崇尚曰:“文章华国,才如屈子,辞如贾生,当代无二;声震中外,先有兰谷,后有柳公,与公为三”。

安维峻“先世贫苦嗜学,为乡邦所重”,自幼在家庭薰陶和父亲的严格教育下,“五岁时能识楹联中字”,但因家庭贫困,常以耕废读,14岁时痛下决心:“他日倘有缘,当夜以继日,以补蹉跎。”他天姿聪颖,勤奋好学,不耻下问,求学过程中才华出众,被名师儒宦所器重而鼎力栽培,学识修养日渐雄厚。安维峻16岁时才正式入学读书,后授业于巨潭和高震两位先生,19岁时应县、郡试,均得第一,被知县程履丰看重,留县衙学习,并亲自讲授经史及诗词文章。同治十二年(1873年),在陇右分巡道董文焕合三郡观风的首选谒见中,取诗文论赋第一,董面加激励,并亲自为他讲授殿廷考试墨法。在院试中,取诗古第一。在补行因回民起义全甘肃停考十年的同治元年岁科考试中,取得了第一名;补行同治七年岁试补廪,取一等第一名。在参加陕甘总督左宗棠座师兰山书院观风的选拔会试中,取超等第一名,得拔贡生。同治十三年(1874),安维峻赴京应试时,一路上手不释卷,日课诗一首,请教于同行的河南张省三先生,进京后,常向同乡王辰垣、吴西川两位先生请教学问,在朝考中,获一等第一,以七品小京官分到刑部供职。翌年,归家省亲,听说旧识吴可读主讲兰山书院,即赴书院学习,成绩出类拔萃。左宗棠对他非常赏识和器重。光绪元年(1875年)在甘肃贡院举行的陕甘分闱后甘肃省第一次恩科乡试中。安维峻不负众望,取得乡试第一名(解元)。左宗棠非常高兴,在《答吴清卿学使》的书信中说:“榜首安生,文行均美……闱中秋宵,尝倚仗桥边,忽仰视而言:‘若此生得元,当不负此举’……写榜日,两主试先以闱墨见示,掀髯一笑,乃如四十年前获隽之乐。频日宴集,必叙此以为佳话,觉度陇以来,无此兴致也。”

光绪二年(1876年)安维峻在刑部任主事,公余常与徐仲文、李芗垣、滕玉堂结文会,探讨诗文。翌年,吴可读起用入京,避客习静,独喜与安维峻盘桓论文终日。后来,安维峻又结识了冯芷生、龚凤骞、周同候、陈芸史等饱学之士,常在一起互相切凿诗文,学业益精。光绪六年(1880年)在会试中,得殿试二甲二十九名,朝考一等,选翰林院庶吉士。安维峻一生对其师友情深意切,常与其恩师左宗棠、阎文介、程履丰及学友李叔坚、王新桢、白遇道等人会面及书信往来,探讨国家大事,互磋学问,以天下安危和传承儒学国本为己任。清政府灭亡后,他传统的儒家治国理想难以施展,就隐退故里,潜心修身、齐家,悉心研究儒学和宋明理学,正如他早在给李叔坚的信中所说:“……此去侍养老父,兼课儿子,西山之麓有薄田数十亩,躬耕足以自给,暇则从事宋五子之书,以求四子书之义理,复进而求之经,庶几胸中既而定见,再旁及子史百家之言。……”

安维峻进入社会后,才能虽脱颖而出,但因国家处于内忧外患、危机四伏之时,他治国平天下的鸿鹄之志难以实现,一生仕途坎坷,在大多年月中,以教书育人为业,空闲时著述不懈,长于经学,诗书俱佳。光绪七年(1881年),安维峻受陕西学政樊介轩所聘主味经书院讲席,慕名而来的学生非常多,两年后学生王慎猷、张元潹以优异的成绩考中了进士,为味经书院开了考中进士的先河。后又主讲固原州五原书院、察哈尔抡才书院、巩昌府南安书院,光绪三十二年(1906年)在家乡秦安县西川镇神明川村南关帝庙内开办私塾,培养了大批有用之士。宣统二年(1910年)担任京师大学堂(北京大学的前身)总教习,在教书育人的同时并撰写《四书讲义》四卷,第二年由陇右乐善书局刊本发行。

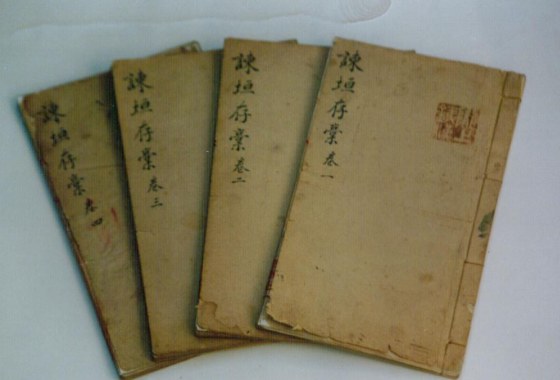

安维峻学养深厚,才华出众。光绪十九年(1893年)十月,他被任为福建道监察御史,在任职的短短14个月中,深入社会,体察民情,抨击时弊,弹劾官吏,声震朝野。《谏垣存稿》四卷中所收65道奏疏,都是措词准确、铿锵有力、见解独到的精僻文章。其中最著名的《请诛李鸿章疏》堪称千古名奏,这份奏章忧国忧民、罗列事实、慷慨陈词、气势贯通、一泄千里,以犀利如刀的语言直指李鸿章的卖国行径、李莲英玩弄权术,最后把矛头直接指向最高统治者慈禧太后,从而声震天下。在谪戍军台的5年中,他仍怀着一片赤诚爱国之心,关注时局,感慨世事,寄情于诗,写下了脍炙人口的158首诗歌,命名《出塞吟》,这些慷慨悲壮、情感深沉、风力劲健的诗歌,寄寓了他深深的家国情怀,壮志难酬、英雄失路的无奈和对故园的思念之情。后来,为悼念生死相随、先他而去的续妻雷金娥而作百首挽诗,名为《沆瀣集》,情真意挚、委婉含蓄。后均收入《望云山房诗集》。光绪三十四年(1908年)陕甘总督升允聘请安维峻重修《甘肃新通志》,历经两年完成。共100卷、81册、300余万字,史料丰富,记载翔实,语言精练,通俗易懂,堪称甘肃清代方志中的佳本。

辛亥革命暴发后,安维峻回乡定居,从事农耕,编修家谱,整理文集诗稿。民国三年(1914)刻板刊印《谏垣存稿》四卷、《望云山房文集》三卷、《望云山房诗集》三卷,后补刊胡缵宗的《鸟鼠山人集》缺版,并带领家乡人民筑堡防匪、兴修水利,为家乡做着不遗余力的贡献。

作为一个封建传统文人的安维峻,其书法造诣也很精深,其作品深得人们喜爱。他擅长楷书,通常写字必正楷,一丝不苟,至老不衰,字如其人。正楷“鹅头挑”,骨力强健,风格独具;行楷无拘无束,潇洒自然,既有碑刻劲厉的意趣,又有贴学洒脱的痕迹,还似有郑板桥书法的影子。在秦安珍藏的古代遗留下来的牌匾楹联和碑文中,安维峻的作品随处可见。邢泉圣母宫、胡家渠龙王庙、安家坪龙王庙、九龙山等名胜古迹都留有他的大量的手迹,现在已成为秦安一道独特的文化风景。

(作者系秦安县地方志学会副秘书长)