纪念“陇上铁汉”安维峻诞辰157周年系列文章之五

“铁汉”精神的现实意义

伏荣玺

秦安地处陇右,文多大儒,武多俊杰。在这个至今依然欠发达,远处祖国西北一隅的小地方,在历史上却不可思议地走出了一代代心怀天下、济世安民、彪炳史册的优秀人物。安维峻就是晚清秦安历史上最为著名的一个。

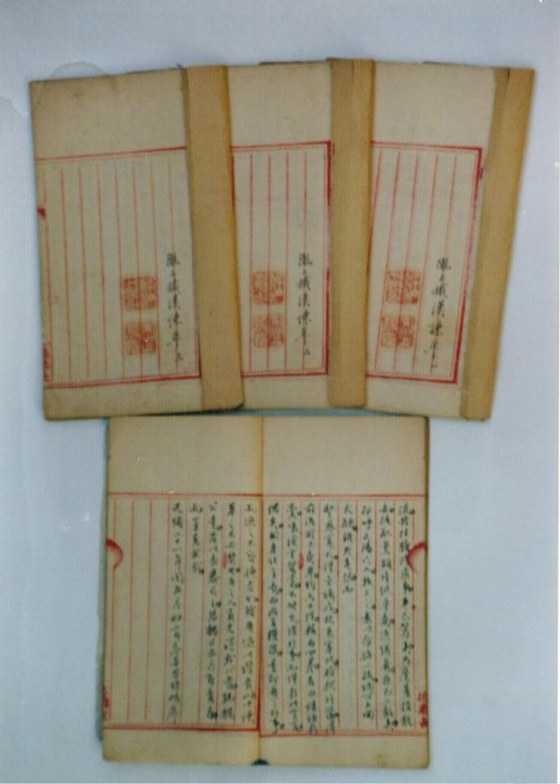

安维峻(1854—1925),字小陆,号晓峰,又号槃阿道人,甘肃秦安县神明川村人,清代著名的谏官。光绪六年(1880年)中进士,后选翰林院庶吉士。安维峻性情耿直,不阿权贵,在任福建道监察御史的短短十四个月中,连续上疏六十五道,疏疏切中时弊,直陈统治阶级内部的黑暗和腐败,举贤伐恶,为民清命。在甲午中日战争前夕,他积极支持光绪皇帝为首的主战派,因上疏著名的《请诛李鸿章疏》而获罪,戍守军台。

安维峻光辉而富有传奇的一生为后世留下了宝贵的精神财富,经市场经济洗礼,社会责任感缺失,道德滑坡的今天,学习和弘扬“铁汉”精神极为必要。

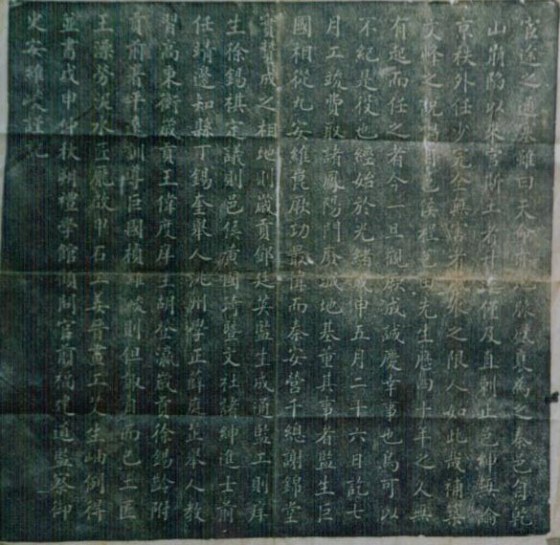

穷且益坚,不坠青云之志。安维峻是中国封建社会成长起来的最后一代士大夫。“修身、齐家、治国、平天下”是儒家思想传统中知识分子尊崇的信条,是几千年来无数封建士大夫追求的人生最高理想。安维峻少有大志,幼时家贫,常常缺米断炊,加之社会动荡,全甘科举因之停考十年,就是在这样的处境和社会背景之下,他依然立志读书,其《墓志铭》曰:“公夙秉颖异,五岁能识楹联中字。稍长,逢兵乱,流离转徙,时或以耕废读。尝偕弟负米南关县城南下关,闻童塾读书声,大恸曰:‘他日倘有缘,当夜以继日,以补蹉跎。’其志识不凡如此。”他曾师从秦安当地名士巨谭、高震及县令程履丰,后来又得董文焕、许仙屏之点拨,并专师兰山书院主讲吴柳堂。光绪元年,陕甘初分闱,安维俊考取甘肃解元,为左宗棠所赏识,在其给时任陕西学政吴清卿信札中称“榜首安生,文行均美,闻其先世贫苦嗜学……若此生得元,当不负此举。”并为之题“行无愧事,读有用书”诫勉。安维峻一生笔墨应酬频繁,教书育人,著书立说,编史修志,整理先贤书籍,为故乡乃至甘肃的文化事业做出许多贡献。安维峻少年立志,身处逆境,励志进取的精神是后人、尤其是贫瘠家乡学子们学习的楷模和典范。

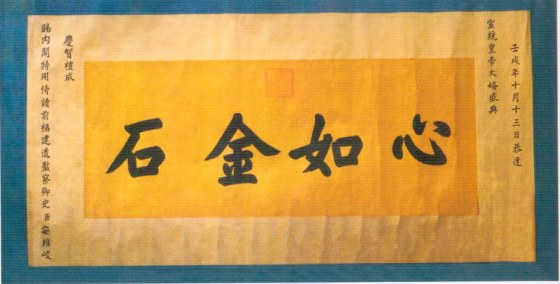

天下兴亡,匹夫有责。安维峻从小受传统儒家思想的教育,加之出身贫寒,又处于外衅四起的封建社会末期,目睹和亲历着风雨如磐的时代,民之瘠瘼、国之危亡是历代封建士大夫从末遇到过的。时代赋予安维峻政治理想新内涵,即把“治国、平天下”同忠君御侮统一起来。“治国、平天下”和强国御侮是他终生的追求。日倭侵华,国家危难之秋,他不顾人微言轻,以小小的六品谏官的身份,忠实地履行封建统治者赋予的权力。在《上孙兰师傅书》说:“我夫子受恩深重,与国休戚。当此危机之秋,岂能坐视不救?”甲午中日战争爆发时,中国已经过30多年的洋务运动,出现了所谓的“同光中兴”。并拥有世界上最先进的铁甲舰“定远”“镇远”号,海军实力远东第一。但战事一开,北洋水师在其主子李鸿章“如违令出战,虽胜亦罪!”这种投降主义的高压政策,北洋舰队束手待毙,全军覆没。为国之安危他敢于冒死上《请诛李鸿章疏》,提出杀李鸿章,并指责慈禧太后的错误。朝鲜战事后,他上四十余疏,几乎篇篇不离李鸿章及其子侄。他得罪的人很多,但却都非因为个人恩怨,骨子里始终恪守着为民请命,为国效忠的儒人从政的信念。安维峻的确是封建阵营中一名合格的士大夫,这在历代的封建官吏中是罕见的。在国际形势日趋复杂化的今天,“铁汉”这种爱国精神必将激发我们建设伟大祖国的爱国情感,只要我们为民族振兴和发展担一份责,尽一份力,做到“人尽其才、才尽其用、用尽其能”,实现中华民族伟大复兴将指日可待。

爱民如子,疾恶如仇。安维峻处于风雨飘摇的清王朝末期,挽狂澜于既倒,扶大厦于将倾的是其毕生的“治国”政治抱负。安维峻有好多篇奏疏中都有申诉民间疾苦。不仅因其出身下层,了解民之疾苦,更重要的是作为封建营垒中的士大夫,匡扶正义,济世安民是其政治理想中的一部分。《请查办盐务忧民疏》中言:“窃维盐务一端,历来办法,总以裕课、便民,两者兼全,而尽其利。……盐局之势焰愈炽,民间之怨读言愈深。”《劾疆臣欺疏》中写道:“此次在河州建祠,于是大兴土木之功,……而不知百姓之困于征此者,其情状为可悯也……百姓慑于国法,屈于官势,痛心疾首,敢怒而不敢言。”做谏官十四个月,安维峻为民伸张正义所参劾的官吏下自举人、道员,上自王公国戚,有督臣、巡抚、侍郎、内监,各个阶层无所不及。这种为了民族振兴国家富强,不畏权贵,忠于职守,敢于斗争,必要时不惜牺牲一切的“铁汉”精神,经过一百多年时间的积淀过滤,在经过改革开放和市场经济的洗礼,传统社会价值和道德观念发生了严重蜕变的今天,对于传承中华民族传统美德,重构积极健康的精神文化,仍然具有现实意义。

回望历史,“铁汉”上疏的那段悲壮的历史已过百年矣!斯人去矣,但他不畏权贵,心忧天下的刚直爱国精神将万古长青!

(作者系秦安县地方志学会副秘书长)