编者按:

成立于1953年的张家川回族自治县,2013年7月6日将迎来60周年华诞。

张家川回族自治县是全国回族比例最高的少数民族自治县。建县以来,在党的民族政策的光辉照耀下,在市委、市政府的坚强领导下,张家川县历届县委、县政府带领全县各族人民自力更生,艰苦奋斗,励精图治,奋发图强,推动经济建设和社会各项事业不断取得新的成绩。

60年风雨历程,60年沧桑巨变。为了充分展示张家川回族自治县60年来的新发展、新变化,从即日起特推出《张家川回族自治县成立60周年》系列报道,热烈庆祝张家川回族自治县成立60周年。

张家川回族自治县成立60周年系列报道之二十七

喜迎60周年县庆 沈遐熙在张家川的革命光辉历程(二)

1921年春,沈遐熙出生在南京城郊一个回族贫苦家庭。5岁时,受通货膨胀影响,家中经营的清真熟食业在萧条的经济危机大背景中悄然倒闭,全家迁往苏州。8岁时,父母相继离世,由姐姐照料艰难度日。11岁时,姐弟迁居上海,以开设清真食品摊点收入资助沈遐熙上学。

1932年“一·二八”事变中,姐弟失散,沈遐熙辍学流落为街头孤儿。

1938年春,上海人民发起反抗日军侵略罪行的群众浪潮,沈遐熙借中共陕北公学在上海招生的机会,参加了中共在上海领导的抗日救亡运动。为避开日军和国民党反动派的阻拦,沈遐熙一行10名同学,绕道香港、汉口,行程2月,最终到达革命圣地延安,进入陕北公学。

1938年10月,沈遐熙加入中国共产党,同年12月转正。其后,要求去晋东南抗日前线,因当时边区急需从事回民抗日救亡工作的干部,沈遐熙被党组织派到中共西北工委工作。

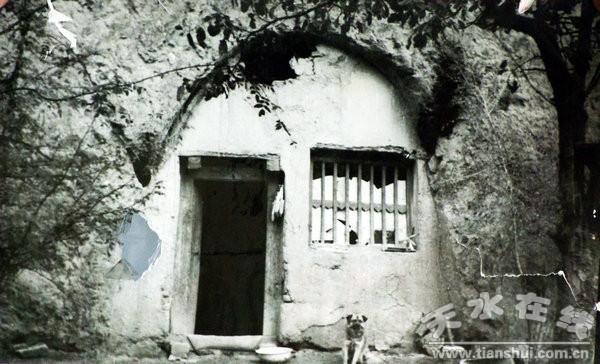

地下党活动据点——上磨沟口村窑洞

1939年夏,党组织派沈遐熙参加陕北公学第37期训练班学习。这期训练班学员均系回民,沈遐熙因表现突出,担任了班里的教育干事。结业后,被西北工委派到边区曲子县三岔镇工作,在李清荣(回族,中共党员)开的清真饭馆里“跑堂”,逐渐熟悉了当地回民风俗,结交了社会各界的爱国主义仁人志士,为以后开展回民工作打下坚实的社会基础。

1940年正月,受党组织指示,沈遐熙在三岔镇发展回民教育。在没有资金的情况下,组织回民群众挖窑洞作教室,筑土台当板凳,创办了曲子县第一所回民小学,群众公推其担任学校校长。

1940年5月,由于三岔镇回民小学在当地影响良好,三岔镇清真寺阿訇马德魁(张家川籍,后经沈遐熙介绍加入中国共产党)对沈遐熙的工作赞赏有加,遂请其担任清真寺“乡佬”(寺管人员)。从此,沈遐熙成了马德魁阿訇革命思想的启蒙人,马德魁则成了沈遐熙进入张家川的引路人。

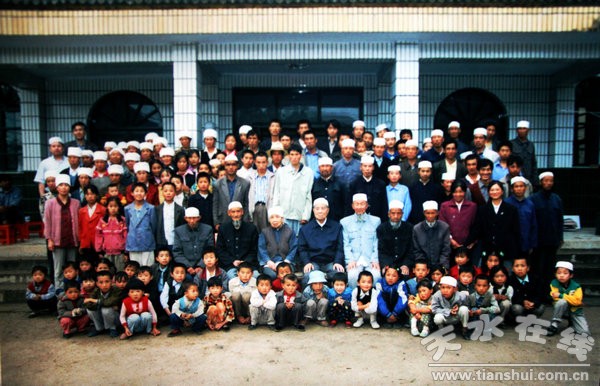

老地下党员与党史工作者合影

沈遐熙同志受党组织的委派,只身来到陇上回乡张家川,利用自己的特殊身份作掩护,在张家川创建、发展地下党,其间经历了抗日战争后4年(1941—1945)和3年解放战争全过程(1946—1949)。

1941年5月,爆发了西北革命史上有名的西海固第三次回民武装起义。起义遭到国民党军队的血腥镇压,起义军在出境十分艰险的情况下主动南撤,进入张家川。起义军入张后,当地一批回民青壮年踊跃参军,被编为“张家川营”。5月16日,起义军在张家川大麻子山,利用有利地形伏击尾追之敌,取得重大胜利。但此时南下道路已被敌人封锁,起义军只得北上回到西吉县境内。5月底,起义军在马思义率领下,决定投奔陕甘宁边区。6月6日,部队北上,不料途中被敌包围,突围中起义军伤亡惨重。遭此挫折后,起义军内部发生分裂,一些领导人对去陕甘宁边区产生了动摇,带领大部分军队重返西海固地区,最后遭到失败。马思义率领500多人继续北上,于7月初到达陕甘宁边区。1941年9月,起义军改编为回民抗日骑兵团,马思义任团长,“张家川营”被编为骑兵团第三连。起义军受到党和边区人民的热烈欢迎和拥护,毛泽东、肖劲光、王维舟等中央领导人接见了马思义,中共中央为起义军赠送“浩气长存”锦旗一面,表达了中国共产党对起义阵亡将士的悼念和对西海固起义的高度评价。毛主席接见马思义时,曾语重心长地说:“回民是一个富有反抗精神的民族,举行了多次起义,但最后都失败了,根本的原因是由于没有无产阶级政党的领导……你们应该记住这个教训,今后要在共产党领导下,继续进行斗争。”

1983年沈遐熙来张家川看望老地下党员

1941年12月,沈遐熙同志受中共陇东分区特委的委派,到张家川开展工作。12月29日(农历十一月十二,当地逢集日),沈遐熙拄着拐仗,背着收羊皮的背夹子,进入张家川北城门,找到了从边区三岔镇回到张家川党家沟老家的马德魁阿訇,从此开始了他在张家川长达8年的地下党创建工作。

沈遐熙来到张家川后,坚持“钻进去、扎住脚、往上爬、展开来”的工作方针,一边在群众中秘密发展共产党员,一边在群众中宣传党的抗日民族统一战线政策,使陇上回乡张家川的革命面貌焕然一新。

为扎根阿阳便于开展工作(当时沈遐熙说一口江苏话),在马德魁阿訇的介绍下,沈遐熙认马塬村农民马清60多岁的老母为亲,作了马清的义弟,落脚马家。农忙时,他和当地农民一道驮粪、耕地、收割、打碾;农闲时,他身负背篓,走村串户,做起了小买卖。不到大半年时间,便在当地站稳了脚跟。

为更多更密切地联系民族宗教界人士,1942年春,经陇东地委批准,经马德魁阿訇介绍,沈遐熙先后入马鹿镇草川村、闫家乡丁河村、上磨乡背武村的清真寺念经,刻苦学习阿拉伯文、波斯文,深入钻研伊斯兰文化。此间,结识了马万章、武明学、马朝真、张登瀛等一批知名阿訇,并发展马万章、武明学等为中共党员,以他们在回民中的威望保护地下党开展工作,相互间以“小儿锦”文字(用阿拉伯文和波斯文字母拼音所写的一种独特语言)秘密传递党内文件和信息。

沈遐熙与老根据地乡亲合影

1943年秋,沈遐熙拜闫家镇丁河村清真寺王奉选大阿訇为师。不久,为了便于开展工作,经请示组织批准,沈遐熙娶王奉选大阿訇的外孙女为妻,并在此地发展了一批党员。沈遐熙按照上级指示,深入基层广大群众,发展了许多贫苦农民党员,创建了一批党的基层组织。

1942年10月11日,沈遐熙作为介绍人,发展昔日故交马德魁阿訇为中共党员(来张后发展的第一个党员)。1943年元月至1944年9月,先后在中部地区的上磨乡创建了沟口村党支部(来张后创建的第一个党支部,书记马德昌);在东部地区的阎家乡创建了金家渠党支部(书记糟文斌);在西部地区的连五乡创建了兰家党支部(书记兰春明)。至此,张家川东中西播下了革命火种,为后来党组织发展奠定了组织和干部基础。

沈遐熙同志和新发展的地下党员,积极组织引导群众开展抗日救亡运动,在清水国立十中张家川分校及各小学,发动师生散发抗日传单、举行游行请愿。

1942年7月,沈遐熙秘密回到边区,在庆阳向陇东地委统战部副部长朱敏汇报工作。朱敏向其传达了中共中央关于《放手发展抗日力量,抵抗反共顽固派的进攻》的文件精神。这个文件明确提出了党在国民党统治区域的方针是:“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”,反对急性和暴露。沈遐熙回到张家川后,按照“十六字”方针,开展了卓有成效的工作,有效保存了地下党力量。

1944年1月,因工作需要,清水工委管辖的张家川地下党工作,改由甘肃省工委直接领导。