今年以来,武山县为了促进农业稳定发展,农民稳步增收,进一步加快社会主义新农村建设进程,树立了“全面加速,提质增效,迈上新台阶”的农业和农村工作目标,并进一步强化措施,狠抓农业结构调整,强化农业基础建设,抓服务,促增产,抓龙头,带农户,拓市场、促销售,切实加快了农民增收步伐。据初步统计,今年农民人均纯收入达到2163元,比去年同期增长21.3%。

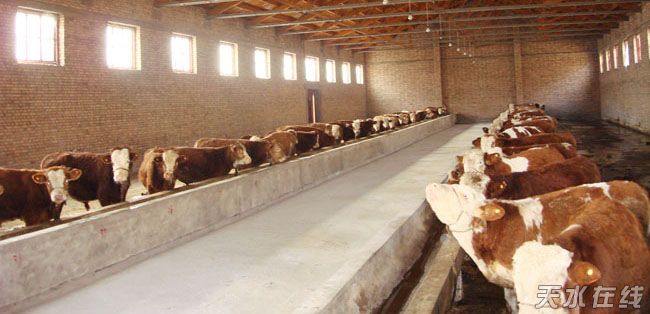

一是调整优化农业产业结构。按照“川区抓蔬菜,山区抓洋芋,集中抓养殖,普遍抓劳务”的农业工作思路,坚持“资源利用最大化,特色优势最大化,经济效益最大化”的原则,制订农业结构调整规划,建立农用土地使用权流转机制。在促进土地优化组合和使用的基础上,以三大区域为重点,加快了农业结构的战略性调整,使农业结构更优,效益更好。河谷川区重点发展现代农业,南河流域改进蔬菜轮作倒茬和种植模式,建成蒜苗、青笋和西红柿基地1.55万亩;山丹河流域的滩歌漆庄、黑殿、代沟、代磨区域,大力发展设施蔬菜1.5亩;山丹贺店、魏沟区域,继续扩大蔬菜面积,建成无公害韭菜生产示范区;渭河流域在加快蔬菜产业化进程的同时,大力发展养猪业,建成渭河流域优质生猪生产加工基地;榜沙河流域依托农业综合开发和灌渠改造,以“两棚”建设为重点,建成了反季节蔬菜基地。浅山干旱区重点发展旱作物,在高楼、桦林、咀头等乡建成5万亩玉米全膜覆盖基地,在滩歌、榆盘等乡镇建成5.02万亩洋芋良繁基地,在咀头、四门等乡镇建成5.05万亩复种蔬菜基地。高寒阴湿山区重点发展特色农业,在杨河、沿安、温泉等乡建成5万亩药材、蚕豆和芸豆基地。大力发展以集中养殖为重点的畜牧业和以冷水鱼为重点的特种养殖业,建成高标准养殖小区17个,其中,养羊小区1个,养猪小区13个,养鸡小区1个,养鱼小区2个。

二是加强农业基础建设。紧紧围绕川区水利化、山区梯田化、道路网络化、饮水安全化、乡村清洁化的“新五化”目标,完成了东顺渠下段8.68公里渠道衬砌、东梁渠续建和支渠配套工程, 维修改造千亩灌渠,新增灌面5千亩,实现了渭河及支流农田灌溉干渠配套化。加快实施饮水安全项目,新增安全饮水6870户,实现了川区村饮水安全化。加快村内道路硬化步伐,今年完成90村313公里村道硬化,目前,全县完成200村村道硬化630公里。坚持堤路配套,建设城关镇家坡至陈门段渭河堤防4.6公里,城关至洛门渭河南岸堤防已立项。创新机制,科学规划,整合项目资金及桦林、鸳鸯、高楼三乡镇力量,大力实施桦林沟整流域综合开发,实行山、水、田、林、路、草、沟综合配套治理,兴修梯田1.3万亩,治理小流域23.04平方公里,新修农路4条51公里,田间道路50条48公里,改善了基础条件,方便了群众生产生活。加强农村电力能源建设,加快城乡电网改造步伐,建成沼气池2200眼。进一步加大果园建设力度,建成山丹、鸳鸯罗家沟万亩核桃,温泉东梁万亩果品和渭北浅山区万亩文冠果等基地,拓宽了群众的增收渠道。

三是强化农业服务工作。在积极、有力落实粮食直补、农资补贴、良种补贴等支农惠农政策的基础上,努力协调金融行业对种养大户、龙头企业及广大农户提供信贷支持,为农民解决发展生产资金不足的问题。整合资金、人才、场地等科技培训资源,以县职校、农广校、党校及乡镇技术培训学校为主体,建立乡村科普培训基地和田间地头指导培训为基础的多元化科技培训网络,多层次、多渠道、多形式培训农民,造就农村能人,帮助农民提高科学思想认识,改变种植观念,改良现有品种质量,引进新优品种,切实抓好新技术推广应用,努力提高农产品的科技含量和市场竞争力,带动广大农户增收致富。目前,已开展各类培训班396期,培训农民27100人次。依托广播电视、移动信息网、教育远程网,健全农业信息服务网络,及时为农民提供各类政策、科技、市场等信息,引导农民走现代科学生产的道路。积极引导农民健全、完善专业合作经济组织,努力提高组织化程度,鼓励引导合作组织提供产前、产中、产后的全方位服务,把生产和流通有机衔接起来,增强市场应对能力,化解风险,稳步增收。努力搞活流通,拓宽销路,促进农产品交易,真正实现农民增收,在加强境内市场建设管理,规范市场经营,促进公平交易的同时,强化对周边市场的调查、协调、联系,建立良性销售网络,拓宽市场规模,延伸销售半径,扩大销售量,增加农民收入。

四是狠抓龙头企业发展。按照“突出区域特色优势,做大基地,做强龙头,做优产品,做活市场”的工作思路,围绕全民创业,出台优惠政策,依托矿产资源、水力资源和闲置厂房较多等优势,为龙头企业发展提供广阔空间,引导农户以各种形式进入产业经营体系,实现了企业与农户的双赢。扶持金陇公司和绿源公司蚕豆加工、蔬菜脱水、荞麦仁生产线及益民屠宰项目,使其扩大规模,提高效益,增强辐射带动能力。扶持康达牧业公司建成肉牛屠宰生产线;以四门、杨河等南部山区为重点,以新建西门塔尔牛冻配点为依托,按照农户分散繁殖犊牛、公司集中育肥加工的模式,建成优质肉牛养殖基地,形成“公司+基地带农户”的产业格局。加强洛门蔬菜市场信息网络、质量检测体系和配套设施建设,规范市场管理,启动果蔬气调库生产,提升市场的品位和服务能力。充分发挥绿色品牌的作用,重视蔬菜商品注册和宣传推介,扶持发展蔬菜保鲜贮运、分等定级、净菜精细包装龙头企业。以龙头企业带动和促进农业产业化经营,进一步拉长产业链条,增加了农产品附加值。

五是加大劳务输转力度。把发展劳务经济作为增加农民收入的重要举措,坚持政府引导、市场运作的原则,进一步加大劳务输转力度。健全劳务信息网络,广泛搜集用工信息,全力搞好沟通协调工作,不断扩大劳务输出基地。加强劳务培训,做好农民工技能鉴定和专业技术职称评定工作,提高劳务人员的整体素质,实现劳务输转由体力型向技能型转变。打响鲁班建筑、宁远家政大嫂等劳务品牌,进一步加大组织输转力度,促进劳务输转由自发型向组织型、由盲目型向有固定基地、由临时型向长期型,从低收入向高收入转变。加强政策法规宣传教育,加大综合服务力度,健全落实重点地区集中维权处理、重大劳务纠纷查处等制度,强力推动劳务经济健康、快速发展。今年,输转劳务人员10.8万人次,创收3.8亿元。(政府办供稿)