在党一百零四岁生日之际,我有幸随公司党委奔赴延安这片红色沃土。踏上这片土地,脚下的每一寸黄土都仿佛在诉说着那段艰苦卓绝却又充满力量的岁月,崇敬与感慨之情在我心中油然而生。而当“优秀党务工作者”这份荣誉落在我肩上时,复杂的情绪在历史的浸润下愈发汹涌。

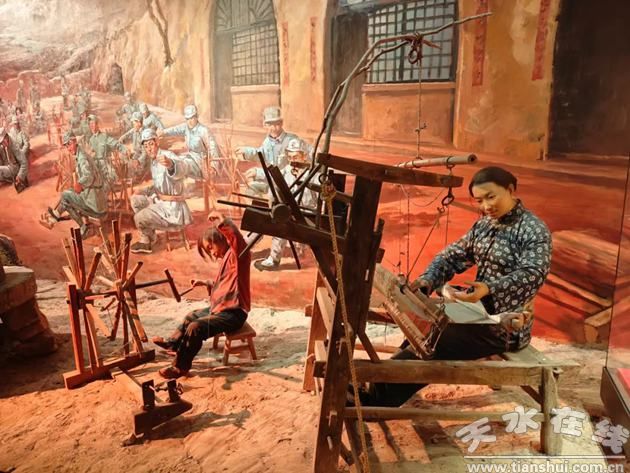

这份珍贵的经历,让我得以暂时放下忙碌。短短几日的学习,不仅让我对“延安精神”从抽象理解转为具体认知,更让我的内心在多重情绪交织下愈发滚烫。在杨家岭的窑洞前,我久久伫立。那些斑驳的土墙、简陋的桌椅,曾是毛泽东同志写下《实践论》《矛盾论》的地方,也是党中央指挥抗日战争和解放战争的“神经中枢”。难以想象,在缺衣少食、物资匮乏的环境里,一群怀揣坚定信仰的共产党人,凭借“自己动手、丰衣足食”的自力更生精神,在南泥湾开垦出了“陕北的好江南”,这便是伟大的南泥湾精神的生动体现。看着当年开垦的田地如今依旧生机盎然,我恍然大悟:延安精神从来不是博物馆里的陈列品,而是融入共产党人血脉的“自力更生、艰苦奋斗”的基因,其中南泥湾精神更是这种基因的典型代表。而这份基因,也让我更清醒地看到自身的不足。身边的党支部扎根一线、攻坚克难,前辈们几十年如一日深耕党务、毫无怨言,还有那些冲锋在前的党员同志,他们的担当与奉献远比我更值得这份肯定。这份荣誉于我而言,更像一面镜子,照见了差距,也让我心里泛起愧疚——怕自己配不上这份认可,怕辜负了组织的信任。

在枣园的灯光下,我仿佛看到了老一辈革命家彻夜工作的身影。他们与群众同吃同住,在土炕上讲政策,在田埂上听民声,用“从群众中来,到群众中去”的工作方法,凝聚起改天换地的力量。讲解员说,当年朱德同志种的菜地,至今还保留着“军民共种”的痕迹;周恩来同志纺的线,曾是边区“自给自足”的见证。这些细节让我深刻懂得,“为人民服务”不是一句空洞的口号,而是体现在与群众同甘共苦的每一个瞬间,这与劳模精神中无私奉献、服务人民的内涵高度契合 。最让我震撼的是参观抗大旧址时看到的一句话:“团结、紧张、严肃、活泼”。这八个字背后,是无数青年冲破封锁奔赴延安、在油灯下学习革命理论的热血场景。他们中有人牺牲在战场,有人坚守在边区,用青春诠释了“为理想奋斗”的意义。站在当年的教室前,我仿佛听到了他们高唱《毕业歌》的声音,那声音穿越时空,依旧激励着我们:越是艰险,越要向前。

延安的每一寸土地都在诉说着责任与担当。从枣园的灯光到杨家岭的会场,老一辈革命者用行动诠释了“为人民服务”的重量。这份荣誉,说到底是一份沉甸甸的责任。它不是终点,而是新的起点——提醒我要以更扎实的行动履职尽责,向优秀的同志看齐,把延安精神里的初心与使命,融入日常的每一项工作中,用实干回应这份肯定,不辜负胸前的党徽,更不辜负这个奋进的时代。

离开延安时,我知道,此行不仅是一次历史回顾,更是一场精神洗礼。延安精神中“坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神”,永远是我们前行的灯塔。未来,我会把延安精神里的坚韧与赤诚,转化为踏实做事的动力,与团队团结协作、并肩前行。它将时刻提醒我:比起老一辈革命家的磨难,眼前的挑战微不足道;比起他们的理想,我们更应珍惜当下、奋勇前行。这便是延安红色教育给予我最珍贵的礼物,也是我承载这份荣誉、践行这份责任的底气所在。

(新闻来源:春风纺织集团 转载:马文洁)