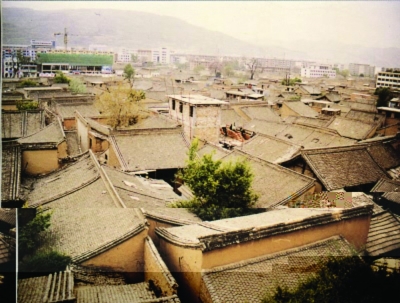

从天水市解放路一处高楼平台上放眼望去,天水市伏羲城、西关城的古民居呈四合院状,灰墙黛瓦、鳞次栉比,岁月的印迹和沧桑尽收眼底。近日,记者从天水市历史文化名城办公室了解到,天水历史建筑、古民居主要分布在秦州区枣园巷、大小巷道、三新巷、育生巷、澄源巷、自由路、自治巷等7条历史文化街区和士言巷、石家巷等处,总占地面积16公顷,总建筑面积约11.2万㎡。目前保存较好的有胡氏民居、张庆麟宅院、哈锐宅院等143处古民居院落,其中全国重点文物保护单位1处、省级文物保护单位4处、县级文物保护单位9处,市名城委第一批挂牌保护院落42处。

据了解,天水目前尚存的明清民居街区和院落,是天水作为国家级历史文化名城的宝贵资源,但许多古民居年久失修,岌岌可危。为了更好地将这些古街古居传承下去,天水市决定在4年内,对仅存的古民居进行抢救性保护和维修,以期恢复其“以旧复旧”的最佳状态。

年久失修

部分古民居“重病缠身”

在巷道中间,一面朱红油漆裹面的院门气宇轩昂。红色的门楣上挂着“天水市保护古民居院落”的牌子和这里的门牌号:育生巷42号。

据了解,这座院落为清代民居。

走进大门,在左拐九十度的地方,精致的垂花二道门便在眼前。这是一座歇山顶式的门楼,整个门都呈现出木质的本色,门框、门头都是精美的手工雕饰。然而一进院子,里面的情形和之前气派的门饰有些格格不入。院内房屋因年久失修,部分已腐朽老化,一股荒凉凋敝的气息扑面而来。这是一个古代标准的四合院。房脊两端有残缺不全的兽头站立。

据介绍,天水自古以来气候温润多雨,建筑多采用防雨性能比较好、结实耐久的筒砖、板瓦来封顶,从而有效地保护梁、柱、屋顶木等构件。屋顶上均饰以脊饰、瓦当等,正脊多捏为各式花卉水果等悬雕造型。记者发现,历经数百年沧桑,历史积淀和岁月剥蚀留给这院古民居的印痕随处可见。只见这个院落东边的房脊中间,板瓦、筒砖上现存各式悬雕造型。然而遗憾的是,如此精美绝伦的房饰在年轮的无情碾压下,屋脊现仅存中间部分。在院内南房的屋檐下,置放着两排从房脊上落下的筒砖悬雕,上面的葡萄、花卉等雕饰看起来形象逼真,栩栩如生。

天水一名在古民居方面颇有研究的学者在接受记者采访时说:“天水以前有古民居2000余座,古巷不下数百条,大都是官宦、富豪、名人、学士的故居,多建于明清两朝。令人遗憾的是,经过数百年的日晒雨淋及不可避免的人为破坏,现在存下来的只有200余座了,这些凝固的建筑史已成为天水这座历史名城的灵魂所在。然而,由于种种原因,有些古居因屋顶、墙面破朽而陷入风雨飘零的尴尬境地,命运岌岌可危,前景令人担忧。”

追忆怀古

部分古民居已成记忆

天水研究古居的学者一提起育生巷,他们都不可避免地要谈到清代名人张世英。

张世英,生于1843年,字育生。1880年中进士,入翰林院为庶吉士。光绪九年起,历任陕西甘泉、武功、渭南等8县知县和邠州、商州两州知州,历时28年之久。张世英对办教育情有独钟,在他的倡导之下,天水城乡办夜校1300余所。地方人士为作纪念,改其故居为“育生巷”。清道光年间,张家的基业已十分可观,为了避免因分割家产而产生兄弟失和,张家祖上老人将全部家业一分为三,在3个地方置办了3座院落,用一张图纸、同样的材料建起了3座大致相同的宅院作为遗产留给了3个儿子。这就是育生巷42号、56号和秦州区自由路附近的一处。巷东面原有张家祠堂一处,后来变卖给了别人,祠堂便搬到了56号院隔壁的二层阁楼上。“至于张育生先生住过的故居,应该在育生巷北口东面,早些年就拆除了。”说起这些,这名学者惋惜之情溢于言表。

显然,张育生故居已成为人们永久的记忆。

沿秦州区解放路探访,路北赵家巷、三星巷、澄源巷和路南的石家巷、育生巷、忠义巷、自治巷依次毗连,巷道深处古色古香的古建筑群落和伏羲庙遥相呼应。

这些古建筑群大都建造精美,木雕图案做工技艺高超。据专家考证,三星巷古建筑群的修建年代至少要比山西平遥早百余年,当地文史专家认为,在中国南、北两大古建筑流派中,天水古建筑的风格兼有北方的粗犷和南方的精巧秀美,有着重要的研究价值。

然而,令所有致力于古民居保护和研究的专家学者扼腕长叹的是,从上世纪90年代开始,因为城市建设等种种原因,部分老民居被拆除,其中最具代表性的是位于秦州区大城中华东、西路的一排排错落有致的古民居被小二楼式的仿古建筑所替代。

“贷真价实的古民居被仿古的赝品所取代,这实际上是天水建筑史上的一处败笔。”一名学者直言不讳地说。

抢救修缮

5年内古居修旧如旧

记者在天水市名城办采访时了解到,天水古民居建筑是中国西北地区现存规模较大和保存较好的院落群,名气较大的建于明代嘉靖年间明中宪大夫胡来缙的南宅子和建于明万历四十三年,胡来缙之子明太常少卿胡忻的北宅子以及明清时期当地名门望族的私宅。2001年,胡氏民居作为明、清时期古建筑,被国务院批准列为国家级重点文物保护单位。

在城市建设中,天水市政府十分重视对“两山夹峙,一水中流,五城串珠”城市空间格局和古城历史风貌的保护,印发了《关于加强秦州区古民居保护工作的意见》,明确了古民居保护的总体思路、基本原则,并将伏羲城、西关城2个古城区和枣园巷、大小巷道、三新巷、澄源巷、育生巷、自由路、自治巷等7条历史街区作为重点,加强保护。

2001年,天水市政府委托上海同济大学城市规划研究设计院,编制了《天水市古城西关片控制性详细规划》,确定了7条历史街区和143处民居保护院落。2009年9月,在省政府刚刚批准实施的天水市第三版《天水市城市总体规划》(2005-2020)中,历史文化街区与重点历史建筑保护篇章赫然在列。

天水市名城办张主任在接受记者采访时说:“为了让现存的古居、古巷修旧如旧,天水市已将伏羲城、西关城2个古城区和枣园巷、大小巷道、三新巷、澄源巷、育生巷、自由路、自治巷等7条历史街区作为重点,加强保护。截至目前,政府投巨资修建的历史街区基础设施配套建设已经完成。”据介绍,为了适当疏散古民居院落住户,最近出台的《天水市历史文化街区古民居抢救性修缮保护工作实施方案》要求对历史建筑、古民居现部分住户可采取产权调换和货币补偿两种办法进行搬迁疏散。针对天水市名城委挂牌保护院落的产权人如想进行货币补偿的,可按历史建筑物评估价加一定标准的补偿系数进行补偿。公房住户搬迁则按现行拆迁安置政策执行。

令人欣喜的是,针对2008年汶川大地震后天水古民居受损严重之现状,《方案》中规定,从2009年开始,天水市、区两级政府每年计划用500万元用于历史建筑、古民居的抢救性修缮保护,鼓励房地产开发企业和其他经济实体参与历史建筑、古民居保护,力争5年内完成历史文化街区历史建筑、古民居的抢救性修缮保护,最终让古民居达到修旧如旧的最佳状态,使得天水古城的传统风貌和格局得以有效保护和延续。

抢救性修缮保护工作

实施方案出台

天水古城历史文化街区遗存的历史建筑、古民居多为土木结构,因年久失修,损坏严重,普遍成危房。为有效实施历史建筑、古民居抢救性修缮保护,继承和弘扬历史文化,建设特色城市,根据《中华人民共和国文物保护法》和国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》,2009年10月,《天水市历史文化街区古民居抢救性修缮保护工作实施方案》出台。

一、坚持“保护为主,整修为辅,设施配套,风貌协调”的原则。对具有文物价值或已被确定为文物保护单位(点)的历史建筑、古民居,依据《中华人民共和国文物保护法》要求,坚持维修保护不改变文物原状的原则。对传统风貌保存较好的历史建筑、古民居,外观依原貌整修。对已成为危房的历史建筑、古民居,进行落架维修或局部改造,保持原风貌。对古民居院落新建的、与其原风貌不协调的建筑进行拆除。对古民居内部配套建设给排水、通讯、电视、供热、卫生等设施,改善居住条件。

二、坚持古为今用、合理利用的原则。通过修缮保护,改善历史文化街区生活居住环境,维持其原有社会功能,提升居民生活质量,开展形式多样的名城古韵游,弘扬天水古城民俗文化。放宽政策,鼓励开发企业和其他经济实体,严格按名城保护规划要求,参与历史建筑、古民居抢救性修缮保护和综合利用。鼓励产权人按名城保护规划要求,自主投资进行历史建筑、古民居抢救性修缮保护。对市名城委挂牌保护院落的历史建筑、古民居的抢救性修缮保护,市、区政府可适当补助。

三、搬迁政策。适当疏散古民居院落住户,降低人口密度,改善人居环境。对历史建筑、古民居现住户可采取产权调换和货币补偿两种办法进行搬迁疏散。产权调换:对被安置在城市同一区位的住户,按搬一还一,不找差价的原则进行产权调换。对从城市区位好的地段安置到区位较差地段的住户,安置房屋面积可根据其被搬迁房屋产权证载明面积,按搬一还一,不找差价的基础上,再增加5-10%进行产权调换。货币补偿:按历史建筑物评估价加一定标准的补偿系数进行补偿(仅限于市名城委挂牌保护院落的历史建筑)。公房住户搬迁按现行拆迁安置政策执行。货币补偿搬迁户可优先购买市、区两级经济适用住房。出让历史建筑、古民居并符合廉租房条件的居民,由市、区政府按廉租房政策,优先安排。

四、市名城委挂牌保护的古民居院落,产权人不按名城保护规划要求拆除院内各种违章建筑的,对其历史建筑的抢救性修缮,市、区政府不予补助。对不符合《天水历史文化名城保护规划》、《天水古城西关片控制性详细规划》的住房或成危房的历史建筑,现住户既不服从搬迁,又不按要求自行进行修缮保护的,由投资人对其历史建筑房屋产权依据《城市房屋拆迁管理条例》和本《方案》相关规定,对产权人给予合理补偿的基础上,可依法申请强制搬迁。