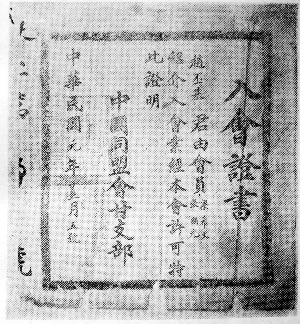

同盟会甘肃支部会员证。

黄文中

1919年参加陕西护法战争时的邓宝珊。

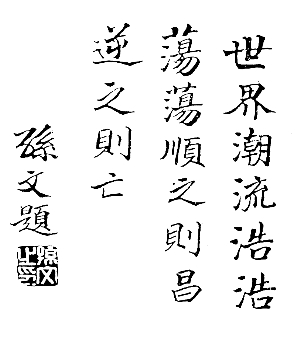

兰州碑林中的孙中山题字。

100年前,他作为“孙中山先生领导下的一名小兵”,勇敢地投入了攻打清政府伊犁将军署等战斗中;100年后,他作为辛亥革命的参加者之一,被我们追念与铭记。

这位16岁加入同盟会的少年英雄,自辛亥革命的历史洪流中开启了他一生的政治活动。他就是被誉为“一只山鹰,一只大西北的山鹰”的著名爱国将领——邓宝珊将军。

邓宝珊将军的辛亥革命岁月

年轻的同盟会成员

1909年七八月的季节,杨瓒绪带领的湖北新军第四十二标从兰州出发前往新疆伊犁。15岁的邓宝珊就是这支新军中刚刚入伍的一名新兵。

标统杨瓒绪带领的这支新军,是由湖广总督张之洞编练的一支新式陆军。

1909年的冬天,杨瓒绪的这支新军抵达了伊犁。

“起初,我是新军协统杨瓒绪部下的士兵,后来因我粗通文字,提为司书。这时,我年十五,但已有富国强兵的爱国思想,对于清政府的残暴腐败感到不满,而对于孙中山先生领导的革命运动和革命党人的屡次起义,则敬佩不已。”邓宝珊在《伊犁革命回忆录》中自述。

1910年7月,邓宝珊和伊犁同盟会负责人冯特民相识并加入了同盟会。辛亥革命爆发时,17岁的邓宝珊已经成长为一位年轻能干而引人注目的后起之秀。

革命中的勇敢战士

在新疆首先响应武昌起义的是由革命党人刘先俊等发起的起义。据邓宝珊《伊犁革命回忆录》记述,在武昌首义的枪声打响后的两个月,革命党人刘先俊、田昔年等联合哥老会在迪化(乌鲁木齐)首先响应起义,起义军进攻清廷抚台衙门时,受挫而使得起义失败了。

1912年1月7日,推翻清政府在新疆统治的伊犁起义爆发了。

当时,身为新军司书的邓宝珊随同李辅黄一部,攻打伊犁将军府所在地惠远城东关。

在此役中,邓宝珊出众的军事才能得以显现,随后,他从司书擢升为参谋。

上了通缉的黑名单

在伊犁革命军与清军对峙乌苏期间,清朝末代皇帝宣统退位,袁世凯爬上了大总统宝座,他电令新疆巡抚袁大化改称都督,和伊犁临时都督府停战议和。后来,杨增新继袁大化接任新疆都督。杨是一个善于权术的阴谋家,按照邓宝珊在《伊犁革命回忆录》中的原话,“由于当时革命党人缺乏革命的彻底性,使他在混乱中窃据了新疆都督的职位。”到1913年,袁世凯在各地屠杀革命党人时,杨增新就暴露了本来面目,在新疆大肆残杀革命人士。

邓宝珊这三个字,就排在敌人那一个长长的黑名单的前几名。

“我当时也在被缉拿之列,在伊犁实难立足,遂从惠远出逃,避入俄领事馆,拿着俄国护照,经霍尔果斯取道西伯利亚,回到京津……”邓宝珊在《伊犁革命回忆录》中这样描述他出走伊犁的经过。

兰州大学历史文化学院教授王劲的《邓宝珊传》记述,邓宝珊离开伊犁后,杨增新收买的原伊犁革命军营长马得元搜罗纠集了一些反动军人哗变,冯特民、李辅黄等二十多名革命志士遭到残酷杀害,烈士们的头颅被挂在伊犁惠远城的大街上示众……(记者雷媛 实习生牛娅娅)

追随孙中山的陇原志士

“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”。在追求民主共和的大潮中,甘肃尽管地处西北,偏僻落后,但在外地求学为官的陇上志士们,也用自己的微薄力量,为民主共和而呐喊奔走。在众多陇原志士中,黄文中、梁登瀛、马良弼三人是不能不说的。时值辛亥革命百年,掀开尘封的往事,我们将会看到怎样的一幕呢?

黄文中获中山先生题字

孙中山先生曾挥毫写过“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”的题字。这是中山先生留下题字最为经典的几句话之一。“这句话,是写给一位叫黄文中的甘肃学子的。”中国彩陶网总裁张智说。黄文中是甘肃狄道人(今临洮),毕业于甘肃公立法政专门学校。

陇上学子黄文中怎么能得到中山先生的题字呢?这就要从他的求学经历说起。1917年,黄文中远赴日本求学,就读于日本东京明治大学。黄文中非常勤奋,不仅刻苦攻读,而且利用课余时间翻译了《日本民权发达史》一书。书稿翻译成后,黄文中要找个名人题字作序。于是,他拿着样稿,向孙中山先生求教。孙中山看过书稿后,大为赞赏并说:“进取精神可喜,当致力于中华民权的宣传与建立。”接着,为这本书写下了“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”的话语。

如今人们在兰州碑林中能看到中山先生给黄文中的这幅题字。

梁登瀛给孙中山提两建议

梁登瀛是榆中人,曾是清廷的一位官员。从清末法部主事到护法斗士,梁登瀛有着传奇般的人生。辛亥革命后,梁登瀛被选为中华民国第一届国会参议院议员,随即加入了孙中山领导的革命党。

一次,他在国会中弹劾袁世凯放任日本人抢劫中国商人,结果袁世凯不得不退让。

“梁登瀛给中山先生提出两个建议,其一,必须建立革命的武装,只有革命武装才能打败北洋军阀……其二,他认为陈炯明是野心勃勃之人,需要提防。还在非常国会上弹劾陈炯明。”张智说。

1925年3月12日孙中山先生逝世,梁登瀛悲伤异常。此后,梁登瀛归隐田园。1930年冬,梁登瀛在北京逝世,享年57岁。

马良弼为制宪而奔走

马良弼是甘肃志士中最让四川人感念的。四川保路运动爆发后,他以自己的单薄之力,奔走呼号,劝说清廷成都将军玉昆“勿用武力弹压”,由此保全了很多人性命,所以四川人对他称颂不已。

马良弼是今定西市安定区人,字梦丞,号柳堂。宣统元年,到北京朝考,获得一等。不久就分发到了四川任知县,结果却被成都将军玉昆聘为幕僚。

然而,马良弼真正的功绩在为制宪而奔走。辛亥革命后,马良弼被选为甘肃第一届省议会议员。袁世凯曾征他出仕,但马良弼坚决拒绝。

1916年8月,国会恢复,马良弼出席会议,提出制宪以定国本。此后,制宪就成为目标,甚至在一年内参加了66次制宪会议,无奈终未实现目标。1918年底,马良弼为制宪奔波积劳成疾,不幸去世。中山先生为他写挽联哀悼,甘肃省省长林锡光为他撰写了碑文。(首席记者 王文元)