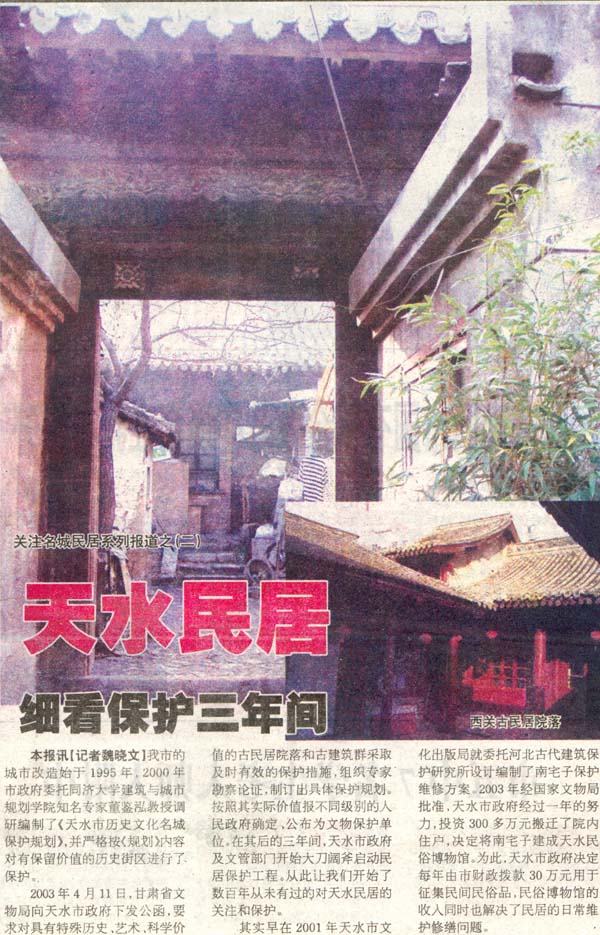

������ע�������ϵ�б���֮������

��ˮ��ӡ�ϸ�����������

��������Ѷ������κ���ġ����еij��и���ʼ��1995�꣬2000��������ί��ͬ�ô�ѧ��������й滮ѧԺ֪��ר�Ҷ��������ڵ��б����ˡ���ˮ����ʷ�Ļ����DZ����滮�������ϸ��滮�����ݶ��б�����ֵ����ʷ���������˱�����

����2003��4��11�գ�����ʡ���������ˮ�������·�������Ҫ��Ծ���������ʷ����������ѧ��ֵ�Ĺ����Ժ��Ž���Ⱥ��ȡ��ʱ��Ч�ı�����ʩ����֯ר�ҿ�����֤���ƶ������屣���滮��������ʵ�ʼ�ֵ����ͬ�������������ȷ��������Ϊ���ﱣ����λ������������䣬��ˮ���������Ĺܲ��ſ�ʼ������������ӱ������̡��Ӵ������ǿ�ʼ���������δ�й��Ķ���ˮ��ӵĹ�ע�ͱ�����

������ʵ����2001����ˮ���Ļ�����־�ί�кӱ��Ŵ����������о�����Ʊ�������լ�ӱ���ά������2003�꾭���������������ˮ����������һ���Ŭ����Ͷ��300����Ԫ��Ǩ��Ժ��ס������������լ�ӽ�����ˮ���ײ���ݡ�Ϊ�ˣ���ˮ����������ÿ�����в�������30��Ԫ���������������Ʒ�����ײ���ݵ�����ͬʱҲ�������ӵ��ճ�ά���������⡣