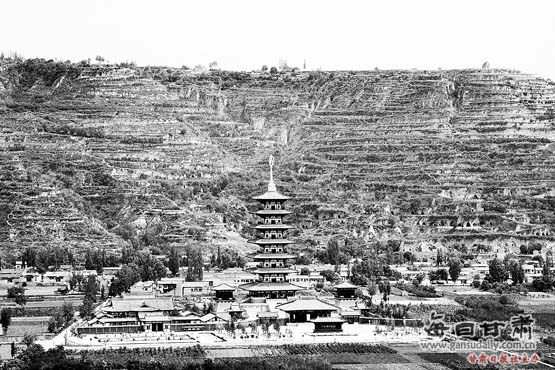

气势恢宏的仿唐式建筑群——大云寺博物馆

文化视界

一个偶然的发现,揭开了一段被岁月尘封的历史,几代人的不懈努力,使千年国宝重新绽放异彩

丝路尚余唐韵在

——写在泾川大云寺博物馆落成之际

回望历史:再现大云寺盛世辉煌

6年前的金秋时节,本报记者许维在他的长篇通讯《拂去岁月的尘封》中深情地写到:“丰收季节,泾河川是金色的,人们的梦是金色的,大云寺博物馆的未来更加璀璨如金。但愿好梦成真,大云寺博物馆能够早日建成,重现隋唐时代的盛世风采!”

6年后的今天,泾河川同样是金色的,所不同的是,在泾河边的川道里,磅礴大气、气势如虹的大云寺博物馆建筑群已拔地而起,隋唐时的盛世风采如在眼前!

沐浴着金灿灿的阳光,我们来到大云寺博物馆采访。远远望去,墨灰色的大云寺四角方塔高高耸立,巍峨壮观。方塔最前方是独具风格的仿唐绿色花岗岩影壁,上面有省委书记、省人大常委会主任陆浩题写的“泾川大云寺博物馆”金色大字。转过影壁,眼前是宽展展的仿古青砖铺设的广场,广场正中地面上用红砂岩刻一形似方印的地雕,写有“大周泾州大云寺舍利之函总一十四粒”的巨幅大字,见证着大云寺文化遗产悠久的历史。

再往前,是高大雄伟的纯木结构大门。从大门前台拾阶而上,猛一抬头,眼前的七层舍利塔古朴典雅,高耸入云,气势恢宏,令人震撼!每向前移动一步,舍利方塔会变幻出不同的姿态和风景,蔚为壮观。大云寺景区开发建设管理委员会办公室主任杨宏举告诉我们,舍利塔工程主体设计为7层钢架结构,象征佛教的七级浮屠;建筑面积5489平方米,塔高95米,内含佛教的九五之尊之意;塔刹下部13层项轮,象征着佛教有13天,最顶上的火焰宝珠诠释着佛祖舍利子的来历。整座塔采用四角方塔的建筑形式,实现了钢结构与古建筑的完美结合,工程设计新颖、气势宏伟、风格独特,被誉为“中国仿唐第一塔”。大门、钟楼、鼓楼、东西碑亭为纯木结构建筑,其中大门总高度达18.43米,采用进口落叶松和榆木建成,选用直径60公分的圆柱22根,成为中国古代大木建筑技术的完美再现。

现代人高超的技术与智慧,重现了当年泾州大云寺的美轮美奂与恢宏气势,而其中所承载的深厚文化意义,更令我们所震撼:

1964年,甘肃省泾川县几个农民的意外发现,震惊了当时的中国佛教考古界,被称为“1964年中国十大考古发现之一”。这个发现比著名的陕西扶风法门寺地宫八重宝函套装舍利容器的发现要早23年。

考古专家祝中熹在《精雕盛饰舍利棺》一文中说:“佛教创始人释迦牟尼涅槃于古印度拘尸那迦城郊的两棵娑罗树之间,火化后的遗骨被当时印度境内8个国王分别造塔供奉。后来有19座塔分布在华夏大地,这便是时至今日我国许多佛教名刹尚保存着的舍利子的来源。”

考古专家安忠义指出:“随着佛教在中国的流传,建塔瘗埋舍利的习俗也在中国流行。泾州大云寺地宫的出现,在中国舍利瘗埋制度上是一个划时代的变革,它首将中原传统的棺椁之制纳入佛教,开了用棺椁瘗埋舍利的先河。”

山水环抱中的大云寺博物馆

机缘巧合:一锹“铲”出国宝文物

大云寺地宫的发现,缘于一段非常偶然的机遇巧合:

那是1964年12月的一天,泾川县城关公社水泉寺大队贾家庄生产队的男女社员们在地里集体劳动,平整土地。

社员乔碎成在铲除瓦砾时,竟挖出了个洞口。他趴在洞口仔细瞅,里面似乎还有东西,就喊了起来:“哎呀,我挖出古墓了!”正在犁地的生产队长乔万福忙放下犁杖,赶过来一看,也断定是座古墓。大伙七手八脚把洞口南面挖得深了一些,出现一个石头门框,上面刻着花儿,往里瞅了好大一阵子,像是有一个石斗样东西。乔碎成在石头门口探头试了试,因个子太高不方便下去。比乔碎成个子小的乔世荣说:“我下去看看。”就从石门钻了进去。他看见洞壁上绘着画,那只石斗在正中间放着,能挪动,但抱不起来。他一点点挪,把石斗挪到洞口,招呼着外面的人帮一把,把石斗搬了出来。

东西露出地面后人们才看清楚,原来不是什么石斗,而是个石函,石函上刻有花纹和铭文,揭开石函函盖,里面竟有一口鎏金铜匣,铜匣下面还压着一枚鎏金铜钥匙。“匣子里一定有珍宝,不能乱动。”生产队长乔万福说完,抱起石函,和社员们一起回到村里,把石函放到队部,就派人向县文化馆作了汇报。

县文化馆文博专干张映文立即去现场清理发掘。张映文毕业于兰州大学历史系,长期从事文博工作,对泾川已发现的历史文化遗迹进行过全面考察。他赶到水泉寺大队石函出土地点,叮咛社员保护好发掘现场,接着,直奔贾家庄生产队队部。当他揭开石函盖子时,一下惊呆了,他赶紧重新盖好石函,半晌才说:“这是唐代大云寺地宫的佛宝,里面有14颗佛祖舍利呢!”并嘱咐社员这是国宝,要保护好。

留下几名社员看守,张映文又回到了大云寺地宫发掘现场,他领着社员们小心翼翼挖开土层,地宫便露了出来,整座建筑为砖石混筑,大致呈长方形,坐北面南,居中开一门。门前是一条宽1.5米、长约2米的过道,过道两侧的壁面上残存着斑驳的彩绘,已剥蚀殆尽。在门楣、门框内外两侧的石面上,均有线刻的图案,内容为华丽的香炉,婀娜的飞天,威武的天王和强壮的力士。已经取出来的石函,原来就放置在砖室中央。

回到队部后,张映文又对石函进行仔细清理。并写了出土报告:石函由质地坚硬的大理石制成,方形覆斗顶,长50.5厘米,宽49.5厘米,高42.5厘米,顶上正中刻一方框,框内刻着:“大周泾州大云寺舍利之函总一十四粒”16字,周围镌刻着花纹。函身四周均刻有铭文。函内盛有4寸见方的铜匣,样子很像石函,匣上有锁,钥匙由一条细金链系在匣上,尚可开启。铜匣内是一具长方体银椁,比匣略小,盖为瓦形,周围还有一周低矮的小栏杆,椁身两侧各有一对并列的小环。匣、椁的表面都是细工雕刻的素纹忍冬花。银椁里是金棺,样子与银椁相同,比椁稍小,周身是金页贴成的莲花图案,花中镶有各色宝石,正中与侧面均嵌有较大的白色珍珠。金棺内盛一很小的球形细颈琉璃瓶,内含米粒大的白色晶体14粒,即“舍利子”。

为了保护这世所罕见的国宝级文物,在当时的条件下,省上决定将其收入甘肃省博物馆保管。

大云寺佛骨舍利和金银棺椁的发现,成为我国佛教考古界的一件盛事,也被作为当年我国考古重大事件之一,载入《中国大百科全书·考古学》一书。

1971年9月19日,现代文坛泰斗、考古学顶级大师,71岁高龄的郭沫若陪同柬埔寨王国首相宾努亲王来兰州访问时,仔细品评鉴定了鎏金铜匣、银椁、金棺和佛舍利等文物,称赞为是稀世珍宝,同时鉴定为国宝的还有1969年武威出土的铜奔马。

可惜的是,当时的重大发现因历史的原因并不为人们所知。直到2004年10月20日,《甘肃日报》高级编辑许维发表了长篇通讯《拂去岁月的尘封》,详细报道了40年前泾川出土的唐代大云寺舍利石函和金银棺椁的发现,以及40年来的保护研究现状。这段被岁月尘封的历史才浮现出来,2004年10月22日,时任甘肃省省长,现为中共甘肃省委书记、省人大常委会主任陆浩亲笔批示:“通过这篇报道,使我们了解了这一重大考古发现的过程,应该特别感谢为发现、保护、研究这一国宝级文物作出贡献的泾川人民和各级文物考古工作者。要保护好这一遗址,为弘扬中华优秀文化发挥重要作用。”

时光流逝,2010年9月,经过泾川几辈人的不懈努力,曾毁于洪水与战火的大云寺又仪态万方地挺拔矗立于旧址之上。

铜匣及金棺银椁、琉璃瓶

皇天厚土:积淀厚重的文化底蕴

泾川县位于黄土高原中部秦陇交界处,历史悠久,建郡设县已有2100多年。由于地处丝绸古道要冲,历代皆为重镇。因此,就有了在这块1400多平方公里土地上积淀下来的深厚的文化内涵。

西汉时,汉武帝在泾川置安定县,这座古城开始按县城的规制进行修建;至东汉,安定县担负起保卫国家西部边陲疆土不受侵犯的重任。特别在北魏,在这里设了泾州,当时是州管郡,郡管县城;泾州当时领6郡17县,地盘相当于今天六盘山以西,宝鸡、关中、平凉、庆阳、固原等一大片。有史料记载,泾州城当时是岭北的政治、军事、文化、经济中心。

从丝绸之路的角度讲,泾州城是东进长安的第一城,也是西出长安的第一城。当无数的官员、和尚、商人等离开长安,踏上西去的旅程,走到泾州,就标志着将要离开中原故土,因为翻过六盘山,就成了具有西域风情的地界了。而从罗马到长安的外国官员、商队、僧侣等,在新疆、河西饱受广阔无际的戈壁沙漠和人烟稀少的荒凉寂寞之苦,在行程长达几年的跋涉中,见不到城市的繁华。所以,当他们一步入泾州城,就看到来往不绝的商贸驮队,无数的骆驼、无数的商品在泾州中转、贸易。城里民风古朴,塔寺林立,泾河两岸百里石窟绵延。他们从这里汲取着汉文化的营养,在感受城市繁华的同时,也感受着汉文化与世界各国文化交汇的异彩纷呈。

漫长的历史长河中,先后有20个皇帝与泾州有缘。周文王伐密,有共国古城作证。周康王游共国,在地方志上有明确记载。周穆王西征犬戎至泾河上游。《史记》载,秦始皇过回中,出鸡头山,登崆峒。他过的回中就是泾州。汉武帝在45岁至69岁之间,先后11次到过泾州,开通了长安至泾州的官道。后秦武帝叫姚苌,他在泾州积蓄力量和财富,夺取了长安,当了皇帝。北魏太武帝拓跋焘正式设置泾州,泾州开始了它的辉煌时期。北魏宣武帝的后妃胡充华,是中国历史上大名鼎鼎的灵太后,安定临泾人,父亲胡国珍,是北魏司徒。生有一子,后继位为孝明帝。所以泾州的王母宫石窟,南石窟的开凿,都得到朝廷的支持。北魏的高峰寺,又名嵩显寺,是皇家寺院,宣武帝敕赐了碑文,全称叫“敕赐嵩显禅寺碑记”,拓片影印件至今还保存着。到了公元601年,隋文帝杨坚时年60岁,下诏“朕归依三宝,重兴圣教……”14粒舍利被高僧送往泾州,在大兴国寺兴建舍利塔和地宫,与全国30个州同时同刻于10月15日午时将舍利置函,供奉于舍利塔地宫之中。中国历史上惟一的女皇帝武则天,在泾州敕建了大云寺,在大兴国寺原址发现隋代供养的舍利子,置了金棺银椁铜匣石函。成为历史上首将中原传统的棺椁之制纳入佛教,开了用棺椁瘗埋舍利的先河。宋真宗赵恒曾敕建解脱禅寺,也叫水泉寺。元世祖忽必烈曾给泾州镇海寺专门下过一道圣旨,让民众保护宗教财产,尊重信教人员。其帝师八思巴用他创造的八思巴文写了这道圣旨,刊刻在碑石上。