历史上著名的诗人李白、李商隐、王昌龄、沈佺期、卢照邻、张籍、温庭筠、陆游、范仲淹等等,都曾与泾州有过不解之缘。

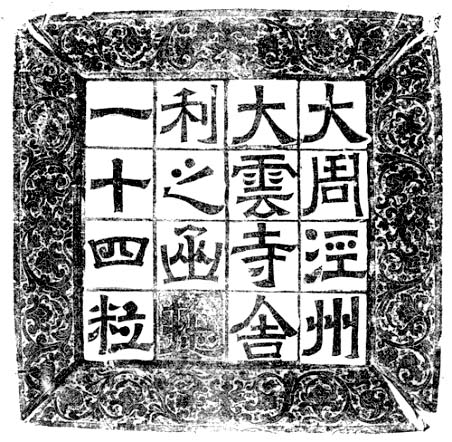

石函顶部阳文隶书

修旧如旧:千年古寺重获新生

自从《甘肃日报》刊发长篇通讯《拂去岁月的尘封》及时任甘肃省委副书记、省长陆浩作出重要批示后,中央电视台播出了专题片《国宝故事——甘肃泾川大云寺舍利》,并在其国宝档案栏目播出《大云寺佛舍利套函》上、下集。一时间全国各大媒体竞相报道。

此后,鎏金铜匣、银椁、金棺和佛舍利等国宝级文物多次赴日本、新加坡、法国、英国和瑞士等国展出。2004年6月,又同甘肃省博物馆馆藏的铜奔马仪仗群俑等12件(组)国宝一起远赴美国,参加国家文物局主办的3至8世纪中国艺术和中外文化交流展览“走向盛唐展”。

媒体的大力宣传和省市领导的殷殷关切,为泾川大云寺遗产重获新生赢得了千载难逢的机遇。为切实保护历史文化遗产,弘扬中华优秀传统文化,泾川县委、县政府决定按照“政府引导、多元投资、分期实施、分步推进”的思路,在古泾州大云寺原址修建泾川大云寺博物馆。

“这是一个千秋万代的大事,绝不可草草上马。”县委书记王学书告诉记者,多年来历届县委、县政府都在寻找机遇,期望能修建大云寺博物馆,保护好这一国宝级的文化遗产。“但当机遇真正来临时,我们又感到莫大的压力。如果我们修不好,将会成为破坏历史文化的罪人。”王学书如是说。

大云寺地上高耸的塔寺虽然在历史的风雨中消逝了,但隋唐两代修筑的佛塔地宫遗址还在,美轮美奂的金银棺椁和至尊至贵的佛祖骨舍利还在,特别是大量历史书中都对大云寺有详细记载。为尊重历史,重现大云寺遗产昔日的盛况和风采,泾川县严格按照“修旧如旧”的原则,对如何修复大云寺进行广泛而充分的论证。多次征求宗教界、文化界专家学者的意见建议,就整体建筑风格、布局等反复论证、修改完善。聘请山西省亨瑞建筑设计研究院进行了主体建筑设计,委托西安建筑科技大学完成了大云寺景区建设详规。在舍利塔设计上,邀请省内外钢结构及仿古建筑方面的权威专家多次召开研讨会,优化方案,完善设计,力求体现历史文化特色,确保设计合理,结构安全,节约资金。最后形成的规划方案得到省市有关专家的评审同意。

根据建设规划,大云寺博物馆总占地364亩,分为中心区、服务区和景区广场三部分。总体规划设计为仿唐建筑风格。概算投资约3亿元。中心区占地100亩,总建筑面积15000平方米,主要建设主展馆、佛骨舍利塔、钟楼、鼓楼、东西碑亭及接待管理服务中心等。服务区和景区广场占地264亩,主要建设迎宾广场、文化街、商业街、景区道路等,共分三期建设完成。

一期工程于2007年8月开工建设,2008年5月竣工。建成了舍利塔、大门、钟楼、鼓楼、东西碑亭,配套实施了绿化、亮化及给排水工程。二期工程于2010年5月竣工,建成了接待、管理、服务三个中心及门前广场,配套完成了影壁、景区围墙及绿化、亮化、给排水等工程。目前,大云寺博物馆已初具规模,成为迄今甘肃最大的仿唐建筑群。

郭沫若(右一)鉴定金棺银椁

艺术传承:仿唐建筑再现唐代风韵

如今,仿唐式建筑的大云寺博物馆,已表现出了其显著的特色:规模宏大,布局严整,举架平缓,出檐深远,用材硕大,色调古朴,庄重典雅。本工程建筑群基本沿袭唐代建筑风格,前后逐层升高,中、东、西三路规模宏大,气势恢宏,中轴线基本对称,以唐代礼制进行总体布局,所有建筑都参考唐代规范做法。舍利方塔建筑设计举架平缓显得非常稳重,大部分建筑采用较大的出檐,有的出檐达到五六米,飘逸、灵动、大气,充分体现隋唐建筑的独特风格。“面对规模宏大的大云寺建筑群,回想3年多来的建设,确实让人激动和感慨!”面相富态的大云寺景区开发建设管理委员会办公室主任杨宏举是大云寺建设的直接参与者,他给我们讲解时脸上一直挂满激动和喜悦。他说,大云寺博物馆从规划到二期工程完成,凝聚了各级领导、专家学者和无数建设者的心血和汗水。省委书记、省人大常委会主任陆浩先后两次作出重要批示,两次视察大云寺博物馆建设情况,对大云寺博物馆建设、开发、管理工作提出了明确要求。平凉市的领导在博物馆论证、规划、建设过程中多次深入实地检查指导,督促工程建设,给予各方面帮助支持,有力地促进了博物馆的顺利建设。为按期完工,县上多方筹资,全力调度建设物资供应。县上四大班子主要领导每周召开一次现场调度会,分管领导蹲点督办,确保工期和工程质量。舍利塔主体建成后经受住了“5·12”大地震的考验,经各方面专家检测,舍利塔未受丝毫影响。

由于在大云寺博物馆建设中的突出贡献,该工程的设计师——山西亨瑞建筑设计研究院院长李尤瑞荣获中国民族建筑事业杰出贡献奖;施工单位山西省第一建筑工程公司获甘肃省建设科技进步奖,舍利塔工程获甘肃省建设科技示范工程和甘肃省建设工程飞天奖。

为进一步丰富大云寺博物馆的文化内涵,2008年初,泾川县还与中国楹联学会联合举办“甘肃泾川大云寺博物馆海内外征联”活动,共征集相关楹联4420幅,匾额3864条,并进行了评奖。获奖和入编的作品意境深邃,文辞优美,特色鲜明,极具艺术感染力。长期研究泾川文化遗产的泾川县政协副主席张怀群,出版了《圣地泾川》丛书,对大云寺和西王母文化进行详解。

文化旅游:古丝路上璀璨明珠

乘坐专用电梯,我们很快登上了大云寺舍利塔七层塔顶。极目远眺,泾河、汭河汇合后从回山脚下缓缓流过,泾川县城尽收眼底;南面是北魏的嵩显禅寺,西南面有回山瑶池王母祖祠和王母宫石窟,至今香火鼎盛;东依百里石窟长廊和全国重点文物保护单位北魏南石窟寺;西面又有商周祭坛,遗址至今保存完好。就是这样一个风水灵秀之地,成为隋文帝兴建寺塔,供奉舍利的圣地。真可谓:“泾川呈胜景,欣看一列长廊,百眼玉泉,丝路尚余唐韵在;圣地沐春风,为有七层宝塔,数枚舍利,碧天总是佛光多。”也正是这一切,足以见证古时泾川经济文化繁盛的景象。

其实,除了传统文化优势外,泾川县在地域交通、生态环境等方面,都有独特的优势。从地域来看,泾川县处于陕、甘、宁三省区的地理中心,312国道、福银高速和西平铁路穿境而过,交通快捷,四通八达。从周边与大云寺相近的旅游资源来看,南面有陕西扶风法门寺,西面有道教圣地崆峒山。从生态环境来看,泾川县是全国绿化模范县和全国优质果品产业带,田家沟水土保持生态风景区被评定为国家4A级旅游景区。另外还有著名的西王母温泉,成为人们休闲度假的好去处。

泾川县委书记王学书告诉记者:“大云寺·王母宫景区最大的文化内涵就是佛教与道教的完美结合。大云寺是千年佛教文化在泾川兴盛的见证,王母宫至今仍是中国道教文化的胜地。县上精心修建大云寺博物馆,核心是对传统文化的保护、传承和发扬,是对文化层次的一次提升,并借助文化旅游这一载体,使古丝绸之路上这颗璀璨的明珠更加光彩夺目。”据介绍,初具规模的大云寺博物馆,已引起国内不少专家学者和佛教界人士的关注。人们纷纷前来参观,县上申报的“大云寺·王母宫景区”已被评定为国家4A级旅游景区。

目前大云寺博物馆景区正按建设性详规开始实施三期工程。下一步将全面搞好舍利塔内部装饰装修、主展馆建设和相关设施配套,搞好服务区和景区广场的征地及相关建设工作。全力做好金银棺及舍利子的迎请安保工作,争取尽快迎回佛祖舍利,实现博物馆对外开放。力争在较短的时间内,把大云寺博物馆景区建成全市乃至全省独特的文化旅游胜地。

链接一:

◆公元601年(仁寿元年),隋文帝下诏,在全国30个州建舍利塔。泾州大兴国寺兴建。14枚舍利被高僧送往泾州,在大兴国寺兴建舍利塔和地宫。

◆公元690年,武则天登基称帝。敕令诸州兴建大云寺,珍藏《大云经》。泾州大云寺在隋代大兴国寺原址兴建,并把原塔基下的石函和舍利取出,请了当时制作金银器工艺水平最高的工匠,选择当时最珍贵的珠玉宝石,做成鎏金铜匣和金棺银椁,并用琉璃瓶盛装14粒佛祖骨舍利再配以石函,于公元694年重新瘗葬放入地宫,建塔供奉。

◆公元1370年(明洪武三年),泾州大云寺毁于洪水。

◆公元1964年,泾川县城关公社水泉寺大队农民整地时发现唐塔地宫和以上国宝。

◆公元2007年4月,泾川大云寺博物馆建设工程启动。

◆公元2007年5月,甘肃省委书记、省人大常委会主任陆浩为泾川大云寺博物馆题写馆名。

◆公元2007年8月,大云寺博物馆舍利塔工程正式开工。

◆公元2007年12月,博物馆大门、钟鼓楼、碑亭工程正式开工。

链接二:

◆1971年9月,郭沫若先生亲自鉴定了大云寺佛祖舍利和金棺银椁,被评定为国宝级文物。

◆2004年,大云寺佛舍利套函参加国家文物局主办的3至8世纪中国艺术和中外文化交流展览“走向盛唐展”,在纽约大都会博物馆等各地展出达半年之久。

◆2004年10月20日,《甘肃日报》第5版《观察纪事》专刊发表了甘肃日报社记者许维采写的长篇通讯《拂去岁月的尘封》。

◆2005年4月26日至6月15日,在“中国的文明——世纪国宝展Ⅱ”上,神秘舍利首次在国内公开展示,每人限时30秒。

◆2005年5月1日,央视科教频道播出专题片《国宝故事·甘肃泾川大云寺舍利》。

◆2005年6月13日、14日,央视国际频道国宝档案栏目播出《大云寺佛舍利套函》上、下集。

◆新华网、人民日报海外版、人民网、光明网、凤凰卫视等千余家媒体竞相报道,在海内外引起巨大反响。