尹喜

(传说一:今天水市东的麦积区伯阳镇,传为尹喜故里 天水在线2017/1/26 摄)

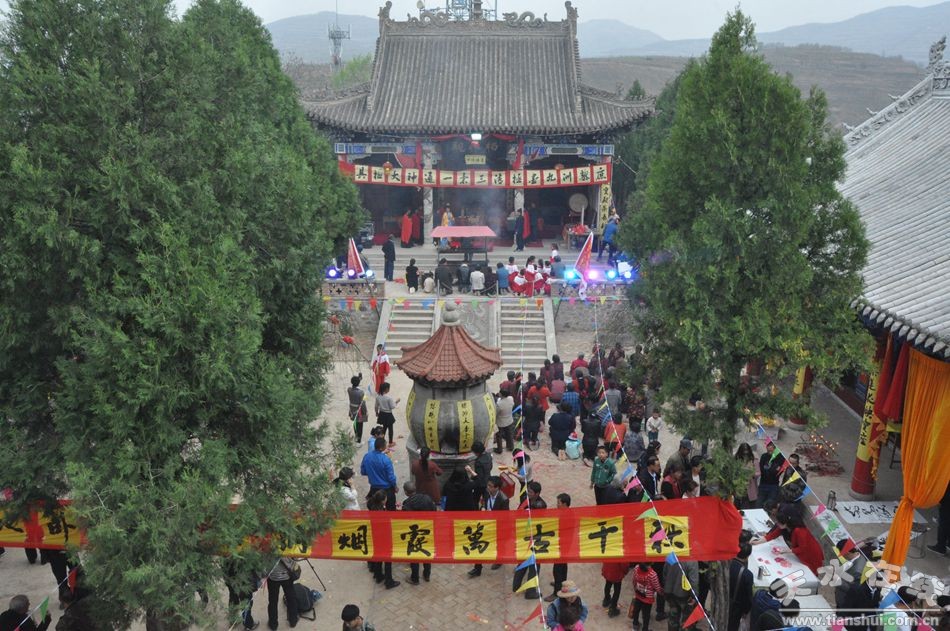

(麦积区伯阳镇的著名古刹——柏林观 天水在线2018年3月31日摄)

(传说二:清水县陇东镇的尹道寺村,传为“尹喜故里” 天水在线2019年4月8日摄)

尹喜(生卒年不详),字公文,号文始,春秋后期邽县(今甘肃天水市)人。自幼聪明好学,喜研玄书,尤对《易经》《太公素书》攻读甚深,更喜天文秘讳。及长出游,涉览于山水之间,至终南山周至,结草为庐,居住修行。后因以其庐观天察地之故,称名“楼观台”。

周王获知尹喜有道行,召至都城雒邑(今河南洛阳),使任大夫,东宫宾友,后改为函谷关(在今河南省西部)关令。一天,闻当时著名思想家、道学家李耳(老子)骑着青牛至函谷关,尹喜很早就崇拜老子学说,闻其至关,即迎入馆舍,以弟子礼相待,并问道于老子。于是,老子著《道德经》五千言,传于尹喜。

尹喜得《道德经》后,辞去关令,专心苦读,研究其奥妙。终于弄通了老子用“道”来说明宇宙间演变规律和“道生一,一生二,二生三,三生万物”,“天下万物生于有,有生于无”的观点,以及“无为而治”的思想;对老子同情贫苦百姓、抨击统治者违背天道的“天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有余”,“民之饥,以其上食税之多”的认识深有同感。三年后,著成《关尹子》9篇,宣传和阐释老子的思想。

尹喜去世后,战国至秦汉间即有崇其道者聚集周至旧宅楼观台,弘扬其道。至魏晋时形成了道教楼观派,尊老子为始祖,尹喜为真人。其后,道教一直延续至今,成为现今五大宗教中唯一起始于中国本土的宗教。

今天水市东的麦积区伯阳镇,传为尹喜故里,并有老子、尹喜传道、讲经故址以及炼丹灶、老子庵等遗迹。 (《天水通史》)

老子讲经台与天水人尹喜

(天水日报刘长清 2005-11-7 )

天水伯阳乡渭河北岸的山,人们称之为天水龙山。山上有道教圣地柏林观和老子讲经台遗址,伯阳因老子字伯阳而得名。

据司马迁《史记》卷六十三记载:“老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衷,乃遂去,至关,关令尹喜曰:‘子将隐矣,强为我著书。’于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言交尹喜而去,莫知其所终。”

尹喜,姓尹名喜,字公文,号文始。《甘肃新通志》、《秦州直隶新志》、《天水县志》等书记载:“尹喜故里,在县城东三十里之伯阳渠北山上,有尹道寺。”《中国名人大字典》载“尹喜,天水人”。《秦州新志》载:“柏林观中祀老子,又有讲经台,山后十余里有尹道寺,为春秋时关令尹喜故里。”

相传老子骑青牛云游天下,以传讲道家学说经国济世,向西域开化。时任函谷关令的尹喜已知老子学识渊博,心藏大智,便叮嘱下属为有形貌脱俗之人,不得听任其过关。自己还派人洒扫道路,焚点香火,恭候圣人到来。老子行至函谷关,尹喜闻讯,迎至家中,行弟子大礼,再三叩拜,敬请老子留下,但老子不肯,之后尹喜便托病辞官,随老子一起西行,经关中、越秦岭、沿渭水受尽千辛万苦,行至他的故乡秦州伯阳。

老子和尹喜二人在伯阳龙山上筑庵讲道,一住便是好多年。老子日夜著书立德,修行练功,经常把自己的著述和所思所想讲给尹喜。老子为了使其学说得以广泛传播,将所著《道德经》授于尹喜,独自西行,不知去向。尹喜铭记师父教诲,虔心研读《道德经》五千言,能解其奥妙,释其玄理,又自著九简,名曰《关尹子》(即尹真人文始经九篇),既高深,又广大,深得历代文人所崇拜。此文以后成了道家经典之一,收录在《百子全书》之中。

尹喜是天水籍历代文化名人中最早的先贤名士,闻名中外的《道德经》五千言,是由他承传推广于世的。两千多年来,在中国乃至世界哲学、政治、军事、史学等学术界影响极为深远,意义非常,尹喜的功德是无量的。

大型辞书《道藏·尹喜传》、《水经注》等书中可以看出,老子西行主要活动在渭河中上游一带,除了伯阳柏林观、讲经台等地之外,他们还去过秦州区的老君台、玉泉观、崆峒山、敦煌等地。

老子讲经台遗址位于今麦积区伯阳镇政府渭河北岸的龙山上,当地人称“龙嘴子经台”。尹道寺与老子讲经台相距约数里路,殿宇中祀尹喜圣像。尹道寺建筑规模不大,殿前悬挂古联一副,曰“华章九篇入《百子》;经文五千颂《道德》”,对尹喜给予了历史的精辟颂扬和评定。

尹喜对《老子》成书的贡献初探

安志宏

(2011年3月)

摘要:郭沫若先生谓尹喜为环渊(蜎子),楚人,误矣。环渊是战国中期与齐宣王同时代的人,距尹喜生活的时代相差百余年矣。环渊与老子晚年没有一起入陇,与老子一起入陇者是尹喜。《老子》之所以能成书、传世,与尹喜的关系很大。“古圣贤述而不作”,尹喜记录、整理、加工老子的言论,汇编成册,传抄、保存、传世,功莫大焉!老子在陇上“飞升”之后,尹喜经“蜀陇道”入蜀,后归栖于楚地(今湖北十堰市)武当山 ,后世楚地有那么多《老子》的版本出土,与尹喜在楚地传道不无关系。

关键词:尹喜;天水人;老子; 贡献

中图分类号:B223。1 文献标识码:A 文章编号:1671-1351(2011)01-0072-05

郭沫若先生谓尹喜为环渊(蜎子),楚人,误矣。[1]环渊是战国中期与齐宣王同时代的人,距尹喜生活的时代相差百余年矣![2] 1530, 卷四十六《田敬仲完世家》尹喜,字公文(公渡),号文始先生,是甘肃天水人,非楚人也。环渊与老子晚年没有一起入陇,与老子一起入陇者是尹喜。尹喜作为道家在先秦时期的代表人物,在道家队伍中的社会地位是很高的。先秦典籍中记载关尹的有《庄子》、《吕氏春秋》、《列子》等,论述老子的文章也多涉及尹喜。战国时期,道家著名的代表人物庄子,在《天下篇》里把老子与尹喜并称,认为古之道术以老子与关尹子为最,并称其与老子同为“古之博大真人”[3],在排位上有时甚至将尹喜排在老子之前。以庄子在道家的影响,加上他所处的时代距离老子、尹喜生活的时代最近,应该认为他所了解的情况较为真实可靠。庄子如此尊崇尹喜,究其原因,不外乎尹喜的品德和对道家的创立所做的贡献。据联合国教科文组织统计,在世界文化名著中,被译成外国文字出版发行量最大的是《圣经》,其次就是《道德经》。目前《道德经》的外文译本已近300种,涉及几十种文字。而道家能够传世的法宝就是《老子》。《老子》之所以能够传世,尹喜对《老子》成书、传播都做出了巨大贡献。郭沫若、童书业和许地山等持类似观点。[1,4,5]下面就老子与尹喜入陇、老子与尹喜的关系以及尹喜对《老子》一书形成的作用做一些初步的探讨,就教与方家。

一、天水伯阳地名与老子、尹喜的关系

古人取地名是有一定实指和纪念意义的,窃以为地名是历史的一种物化活存,它对我们追溯历史有着重要的意义。

天水以“伯阳”为代表的相关地名,也是有其实指意义的。伯阳为老子的字,后人取伯阳为地名是为纪念这位文化名人,自然天水这块土地与老子、尹喜就有密不可分的关系。据笔者调查和查阅有关资料对照,老子由周至楼观台经宝鸡翻关山(有说过散关沿渭水)入陇,是在陇上人尹喜的引荐下,来到他的家乡天水伯阳的。《水经注·渭水》记载:“(渭水)又东经上邽城南……渭水又东,伯阳谷水入焉。水出刑马山之伯阳谷,北流,……盖李耳西入,往经所由,故山原畎谷,往往播其名焉。……渭水东入散关。《抱朴子·神仙传》:‘老子西出关,关令尹喜候气,知真人将有西游者,遇老子,强令之著书,……’有老子庙,……渭水又东过陈仓(今宝鸡)西。”可见,老子经伯阳谷入陇的故事,在北魏郦道元著《水经注》时在民间还盛传。

伯阳地处渭河两岸,距离宝鸡不远,历史上水患严重,尹喜、老子来到这里后,他俩做的第一件事,就是带领当地人民凿“龙嘴”,修了排洪渠,后人为了记住老子、尹喜的功绩,把他们带领人民修的渠叫“伯阳渠”,至今当地百姓还在传颂。除此而外,天水与老子、尹喜有关的遗存有:麦积区伯阳龙虎山有伯林观、尹道寺、尹道寺村(尹喜故里)、讲经台、教化沟、元龙、老君庙、老君山、老子炼丹的遗址——“赤峪丹灶”、牛头河(老子乘坐的青牛死后埋葬在河谷,故名)、关山、散关、伯阳谷水、伯阳水、伯阳城南之伯阳川、七茅飞升处(伯阳茅谷,为老子、尹喜弟子修道处)、陇山、牛间里、龙嘴、花石崖、七真观、玉泉观、玉阳观、佛公桥、灵源侯高皇爷庙、五阳观、青龙观、金龙观、三清殿、三清宫、云雾山、泰山庙等等。这么多的与尹喜、老子有关的遗存,使得后世秦地道观林立,道教兴盛,知名道士世代相袭,道教代表人物绵延不断。除老子、尹喜外,还有道家的七真人,全真道士李志坚、董志希,马宜元、丘处机徒裔梁志通、陈志隐,以及今天全国道教协会会长任法融等。老子、尹喜早期活动过的花石崖,迄今香火不断,仍是道教圣地。秦之北崆峒山至今为全国道教景观。天水及周边地区如此多的与老子、尹喜相关的地名、遗存和民间口传史,不能说与老子、尹喜不无关系!

另外,从姓氏、郡望的角度看,尹姓源于甘肃天水,郡望也在天水。至今尹姓在秦地分布很广;在天水各县区,城郊周围的马跑泉、皂郊都有尹姓居住。临洮和整个陇上有许多与尹喜、老子有关的口传史和记载。老子、尹喜在陇上的生活丰富多彩,不仅修道,教化,而且交友(如秦佚等一批陇上朋友)。《太平御览》记载:“老子入西戎,造樗蒲。樗蒲,五木也。”这是老子为启迪儿童智力而发明的一种智力玩具,至今陇上还流传着“围茅坑”、“下四码”(也叫“走方”,迄今仍在陇上农村流行)等与老子有关的民间口传史。这些游戏与老子一贯主张的“行不言之教”的做法是一致的。对此,唐代《艺文类聚》、《五木经》和《唐国史补》等书有类似的记述。

事实上老子在陇上做了许多实事,仅在陇上老百姓中世代口传,没有被先秦时期正规的史书记载,后世史家以一句说不清的“入夷狄莫知所终”一笔代过,造成老子、尹喜后半生空白。从上面分析我们可以看出,老子在陇上活动并不是后世人所说的“子将隐矣”的隐居生活。老子、尹喜在陇上不仅传道、教化,完成《老子》一书的修订工作,而且为百姓做了一些实实在在的好事、实事,后世代代口耳相传,至今念念不忘,可惜未被文字记载。这些鲜活的口传史、遗存,治史者不能视而不见。鉴于此,我认为,对于道家文化与老子后半生的行踪研究,不能只停留在史料文献与道家典籍的翻检与搜索上,有必要站在当时的时代背景下分析,才能比较正确地掌握古人到底干了什么。后人研究历史常犯的一个错误就是一不小心就“以今解古”,“以书本解释书本”,造成得出的结论与事实大相径庭。对史书记载简略或不清的历史事件的研究,要注重地方史研究的成果;采取以口传史为线索,对照历史遗存,参及地方史志文献,进行综合、溯源性的研究,才会得出较为符合实际的历史结论。当年司马迁著《史记》时,也是遍访民间,搜集民间鲜活的口传史资料,才写出栩栩如生的好 文章。

二、尹喜放弃官职追求道学,体现了为道献身的精神

尹喜生卒年代不详,大体为周代楚康王(前559至前545年)时之大夫。据秦州(天水)口传史保留的有关尹喜的历史遗迹,参及地方志书《甘肃新通志》、《秦州直隶新志》和《天水县志》等,再对照先秦典籍《庄子》、《吕氏春秋》、《列子》和韩非子《解老》、《喻老》(现存《老子》最早的注本),以及杂书《列仙传》、《道藏·终南山说经台历代真仙碑记》等,尹喜故里应在今天水市东面麦积区之伯阳、元龙与清水交界的地域内。传说其母鲁氏对其教育甚严,他勤学善问,少时究览古籍,喜好天文历法。生活在羲里娲乡的尹喜,小时候就听大人讲述伏羲、女娲的故事,他对伏羲、女娲对人类做的贡献很钦佩,长大后对伏羲八卦、易学独有情独。他测日影,观天象,习占星之术,能知古而见未来,他的学识深得时人称颂,不久便被征召至朝廷,为周王朝效命。

周昭王二十三年,周王室衰危,朝政不振,天下不稳。尹喜产生了远离朝廷,重操学术研究旧业的念头。为了能专心致学,不久,他主动放弃了在朝廷中的大夫之职,委身为函谷关令(相当于边检站站长),不求闻达于世,静心治学、修道。这种选择,表明了他为道献身的精神。

据有关史料记载和天水口传史综合分析,尹喜在日常生活中不修俗礼,清虚自守,隐德行仁。要求自己象射箭一样保持“心平体正”,并解释说:“非独射也。国之存也,国之亡也;身之贤也,身之不肖也;亦皆有。以圣人不察存亡、贤、不肖,而察其所以也。”说明这种心平体正的修持方法,是一种很好的养生方法,不仅能够治身治国,而且能知其然,又知其所以然。

三、尹喜与老子相遇,才有《老子》一书传世

尹喜在函谷关关令(一说在散关)的任上,一方面是为了谋生,一方面是为了接近中原的老子。我前些年曾在三门峡(古函谷关)考察,走访当地一些地方史研究者。老子为今河南鹿邑厉乡曲仁里人,曾做过周朝“守藏室之史”,退隐后,曾在三门峡市境内云游、传道。老子心藏大智,学识渊博。在中原,老子的为人、学识和见解被人们广为传颂。作为周大夫的尹喜,肯定对曾在周王室做过守藏室之史的老子是有所闻的。

老子云游到函谷关,我想也不是偶然,想必他对尹喜也有耳闻。老子到函谷关遇尹喜,与其说是尹喜设局,毋宁说是精神的共同追求、思想的相投、相同的政治倾向和思想追求把他们联系到了一起。否则,两个互不相识的人,怎么会一拍即合呢!

老子与尹喜函谷关相遇后,可以说后半生是形影不离。他们在关隘暂住后,不久,在周至中南山结草为庐,造楼观台,一起观日、测星、望云、察气、论道,交谈人与自然,人与人的关系,老子经常把自己的所思和心得讲给尹喜[ 今周至楼观台,天水麦积区伯阳乡伯林观,临洮岳麓山“飞升”处等与老子有关的遗址,均有讲经台。]。老子守“慈”,持“俭”,“为而不争”,主张“道法自然”,他用“道”来说明宇宙万物的演变,提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点。认为“道”是“夫莫之命(命令)而常自然”的,所以说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。[6]“道”可以理解为客观规律,同时“道”又有着“独立不改,周行而不殆”的永恒绝对的本体的意义。这些思想得到尹喜的认同和赞赏。为了使老子的思想被多数人接受并得以传世,成为尹喜整理《老子》的动机和原委。也就是后来人们常说的“子将隐矣,强为我著书”的实情。

四、“述而不作”为当时流行时尚,《道德经》是老子讲述,尹喜记录、整理、加工的产物

从《老子》目前的版本看,有郭店简本、关令尹本、庄子所引本、韩非解老本、项羽妾本、马王堆帛书本、河上公本、西汉本、王弼注本等。在郭店简本未出现前,疑古派认为:《老子》作者非老聃,成书年代并不是春秋。帛书和楚简出现后,大家几乎一致认为竹简《老子》为老聃所著。但简本以后诸本《老子》已经变了形,章序篇次被颠倒混乱,篇名不符,约四分之一的章节不符古意,一百四十句文句被篡改。楚简《老子》甲乙丙组合起来正是一部完整的、早期的《老子》,但有的学者持相反的看法,认为这三组是《老子》的不同写本,应称为甲本、乙本和丙本,依据是文字合计远不及今本多。学界认为楚简虽有缺简,但还不失为比较完整的古抄本,一部分人认为,楚简是“一种摘抄本”;“是东宫之师节录而成的临时教材”;“是儒家的节选改写本”。这些说法的前提都是《老子》成书之时即五千言,只有如此才能摘抄与改写。如裘锡圭和王博认为,在郭店《老子》之前已经出现了一个近乎五千言的《老子》传本。尹振环认为:竹简《老子》是一部有所缺损但还不妨碍它成为一部独立的书,其依据是“甲”文字比较完整,“乙”有缺失,“丙”无法断定等等。总之,各种《老子》版本均存在着这样或那样的缺点,因而出现各种各样的观点。

《老子》一书从文体上研究,有语录体的特征。有学者提出《老子》是“道家言论集选”,“采自它书精语,荟萃而成”或“学派著作集”,它不具有一气呵成的特点等等。《老子》一书的这些特点以及各种版本的不足,笔者认为单纯从版本对照和地下发掘是找不出原因的。事实上,《老子》一书之所以能成书,不是“强为我著书”,而确切地讲是“强为我述书”。根据如下:《礼记》的《曾子问》里面有多处引到老子的话,孔子曾说:“吾闻诸老聃。”《论语》的《述而篇》言:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”老彭当是老子与彭祖。老子将自己多年对人生、自然的一些思考,讲述给了他的知己尹喜,尹喜把老子的讲述记录下来,他根据自己的理解和研究,再加工、润色整理出最原始的《老子》。据《庄子·天下》记载:老聃、关尹共创道家学说,其说“主之以太一”。北魏时,崔浩首先怀疑通行本《老子》不是老聃所作,南宋叶适认为老聃与通行本《老子》的作者应是二人;近人郭沫若认为《老子》一书是关尹所记老聃语录;冯友兰、余光明等认为《老子》非出于一人之手等等。我个人认为,《老子》一书从它成书之日起,就带有整理、语录体的特征,这是与该书的出世过程密不可分的。后世的所有版本的《老子》,都源于尹喜整理的(通常说的关令尹本)这个版本,要改变语录体的特征,几无可能。另外,后世之所以出现了不同的版本,而且错讹很多,这与当时的书写条件、记录传承有很大的关系,更与抄写者的水平有直接的原因,文字通假,文人润色,后世道家弟子传承过程中掺入自己的思想等等。当然也与抄录者的喜好、断章、节录、取意有很大的关系。

五、《老子》非一时一地完成,它是逐步成书而传世的

从《老子》传世本,对照马王堆出土的帛书《老子》、郭店村出土的竹简《老子》看,《老子》一书不是一时一地写成的,它是逐渐成书的。日本女子大学谷中信一认为,《老子》有一个发展过程,并非最早就有一个五千言完整形态的《老子》。台湾辅仁大学丁原植教授把郭店《老子》的出土与老子活动地域联系起来研究,通过郭店本、帛书本与今本中某些篇章比较,也得出《老子》这本书很可能不是一人、一时、一地完成的结论。他在台湾得出这样的研究结果,是值得我们研究老子的学者重视的。

从老子与尹喜在函谷关相遇后的行踪考察,他们在关署小住后,即到了周至,在周至中南山下结庐望气、观象、论道,记录老子关于“道”、“德”的言论,形成了《老子》原始的记录文稿。随即尹喜邀请老子经宝鸡过散关来到了自己的家乡天水。前文已述及,天水至今保留大量与老子、尹喜有关的传说、遗存和方志记载,我想他不是空穴来风,它应该是历史在地方和民间的保存。伯阳讲经台是当年老子、尹喜讲经、论道之遗存,教化沟应该是他们传道,教化民众和培养弟子的地方;花石崖应该是他们在陇上最早的修道场所;尹道寺村为尹喜故里;伯林观是后人纪念老子的地方;尹道寺则是后人纪念尹喜的庙宇等等。从大量遗存分析,他俩在天水的时间不会太短。正是在这段时间里,他们一方面传道,一方面对老子的思想进行细化,在楼观台记录稿的基础上,修改、完善形成了《老子》一书。

再从老子、尹喜从函谷关相遇,一直到陇上的行程分析,能安心著述的地点只有楼观台和尹喜的家乡天水。老子入函谷关经陕西,过散关入陇,其足迹遍布陇原大地。他云游的线路为:天水(包括天水县、清水、秦安、甘谷、武山以及当时很繁荣的秦人早期活动重点地区礼县等地)[《庄子·寓言》曰:“阳子居南之沛,老子西游于秦。邀于郊,至于梁而遇老子。”“梁”为周时诸侯小国。据《国语·晋》二“夷吾逃于梁”句引《注》“梁,嬴姓之国”句断,与陇上古秦地指的是一回事。今天水地区,包括历史上所辖1985年划归陇南的西和、礼县等地,都是秦人早期发祥地。这里除礼县大堡子秦墓的发掘外,有大量先秦时秦人的遗迹和传说。如牧马滩、关山牧场、秦亭遗址;我国历史上最早的县邽县、冀县;张川马家塬遗址、秦安上塬遗址;非子牧马的传说等等。];定西(通渭、陇西,此两县历史上属天水管辖);兰州(榆中、皋兰);武威(永登);张掖(高台);酒泉(居延等)、敦煌;青海门源、永靖(炳灵寺所在地,山崖上有老子洞)、积石山、广河、临洮、渭源等[从民俗角度看,每年夏历3月28日是传说中的老子忌日,临洮、广河等地举行三天庙会,祭祀老子,这种风俗从历史上传到今天。]。第一阶段是老子入陇在邑人尹喜的陪同下,先在羲皇故里拜谒伏羲、秦人故里,了解秦风和完成《老子》一书的修改阶段,从天水至今保存遗迹、传说、文字记载综合分析,这段时间不会太短。第二阶段是《老子》一书修改完成后,继续云游至居延(流沙)。拜访释迦牟尼故里的想法未能如愿,返回青海、至临洮终老东山(今县城东岳麓山)飞升崖“飞升”,为第三阶段。从老子陇上行的粗略路线和三个阶段分析,最宜于著述的阶段为第一阶段,即在天水云游的这段时间。第二阶段是老子、尹喜赴西方天竺欲拜访释迦牟尼故里赶路阶段,他们没有时间、条件和心境著述。笫三阶段老子年老体衰,只宜于讲道、传道,已无精力著述了。

六、引荐老子到陇上的关键人物为尹喜

老子由中原到陇上的关键是尹喜的引荐。陇上是伏羲故里,是伏羲始画八卦的地方,是易学的发祥地[7],也是秦人崛起之地,秦人重视人才、实践的各种变法,全国闻名。春秋时秦祖、壤驷赤和石作蜀负笈东游,远赴山东拜孔子为师,位列七十二贤人之林,被乡人誉为“孔门三弟子”,可见秦地春秋时文风就盛。秦地文化底蕴,还可从秦人先祖祭祀伏羲得到证明,秦文公十年(前756年),秦德公二年(前677年),两公分别设祠祭祀伏羲。[8] 封禅书另外,陇上文化渊源还可从大地湾遗址的发掘[大地湾遗址距今万年以上,发掘出大量聚居村落、原始“宫殿”、灶坑、排水渠等,出土陶器四千余件,石器一千七百余件,骨角器一千六百余件,蚌器和装饰品三百六十多件;动物骨骼、植物标本、木炭标本、植物种子,地画、陶器符号等;在曲腹彩陶盆等多件器上,甚至F372房基遗址,发现了类似太极图的图案等等。],以及陇上500至600余处的新石器时期文化遗址的探明得到印证。笔者认为,尹喜引荐老子到陇上云游,是有其深刻的文化背景的,并不是有偏见的一句“入夷狄”而能够交代清楚的。前文已述及,老子、尹喜在陇上足迹遍布,不是后人随意杜撰能够形成的。

老子西行到陇,后世有文字记载。《庄子·养生主》有“老聃死,秦失吊之,三号而出。”“失”(或曰:佚)为老子生前好友,秦为陇上,可见,老子不仅入陇,且终老于陇上。今甘肃临洮(古狄道)东山有“飞升处”,一般认为是老子逝世的地方﹙一说去世于敦煌三危山,今敦煌附近建有老君堂﹚,今临洮建有庙、塔,立有碑等。《后汉书》记载:延熹七年(164年),襄楷给汉桓帝上书中说:“或言老子西入夷狄为浮屠。”《汉书·艺文志》记载:老子西行“喜去吏而从之。”《史记集解》引刘向《列仙传》:老子与尹喜“俱之游流沙之西”。我想刘向经过认真研究才得出尹喜与老子“俱之流沙之西”的结论。陕西昭陵博物馆藏《临川郡公主墓志铭》记:“真人(老子)播迹于流沙。”证明老子不仅到陇,而且在志同道合的挚友尹喜的陪同下,一直到了河西走廊上的流沙,是否如《后汉书》所言为“浮屠”,或是拜访西方圣人释迦牟尼故里呢?不得而知!

七、后世楚地有那么多《老子》的版本出土,与尹喜在楚地传道不无关系

相传,老子授尹喜《道德经》并约定“后会蜀之青羊肆”。事实上,老子在陇上“飞升”之后,尹喜托疾隐居谷内,后入蜀,归栖于楚地(今湖北十堰市)武当山三天门石壁下。公元五世纪,南朝人郭仲产《南雍卅记》载:“武当山有石门石室,相传云尹喜所栖之地。”武当山大顶之北有“狮子峰”,岩壁上有尹喜岩,一名仙岩。其下有涧名牛槽涧、青羊涧。楚地至今留传有老子会访尹喜的神话故事。元代刘道明《武当福地总真集》记尹喜岩“古有铜床玉案,今无”。元代罗霆震呤《尹仙岩》诗曰:

道之所隐即仙灵,心印函关道德经。

不待邛州乘鹤去,此山仙己是天崖。

从仅有的尹喜资料看,其一生为人低调,不求闻达于世,不修俗礼,隐德行仁,潜心学业,甘愿做配角,一心想让老子的思想传世,专心整理《老子》,后半生过着隐居生活,所以,至今尚未找到尹喜的生卒年代,也不知其详细的生平事迹。即使如此,离他时代不远的战国时的道家重要人物庄子,对他评价是很高的,与老子并称为“古之博大真人”。 道教教徒代代相传其功绩,至今保留了大量有关尹喜的资料。历代武当山志都记有他在武当山活动的踪迹。并称尹喜为第一位来武当山实践,传播道家思想的历史人物。尹喜被历代道教教徒尊称为“玉清上相”。可见,尹喜在楚地传播道家思想并不是空穴来风。“道之所隐即仙灵,心印函关道德经。”后世楚地马王堆帛书《老子》、郭店村竹简《老子》的相继出土等,不能说与尹喜在楚地传道、讲经没有一点关系!

综上所述,可以得出下列几点认识:第一,老子由关入陇,其原因有二:一为陇上人尹喜引荐;二是天水为“羲里娲乡”和“秦人故里”。第二,《老子》一书不是一人、一时、一地写成的著作,它是老子由关入陇西行的途中,尹喜记录其言论整理而逐渐成书的。《老子》之所以能成书、传世,与尹喜的关系很大。“古圣贤述而不作”,尹喜记录、整理、加工老子的言论,汇编成册,传抄、保存、传世,功莫大焉!第三,《老子》简本、帛本、通行本为一个传承序列。先秦《老子》传本经过各种方式传抄和解释,在各种地域思想环境中融入了当地的语言和文化,也出现了不同的写本和辑本。但最初和最基本的《老子》是尹喜本,有人称其为“活页本”。第四,老子由关入陇,其创立的道家学说也由中原传到西北广大地区,因沿途传道,扩大了道家学派在西北的影响;战国时“百家争鸣”和秦人东扩等,《老子》也传播到全国。同时,也因道家讲道设坛、布道传道等原因,道家开始由哲学(学术)向宗教转化,天水历史上有许多道教场所和道教一直兴盛也证明了这点。第五,老子在陇上“飞升”之后,尹喜经“蜀陇道”入蜀,后归栖于楚地(今湖北十堰市)武当山 ,后世楚地有那么多《老子》的版本出土,与尹喜在楚地传道不无关系。

参考文献:

[1] 郭沫若。十批判书·中国古代社会研究[M]。石家庄:河北教育出版社,2000。

[2] 司马迁。史记[M]。北京:中华书局,1983。

[3] 王先谦。庄子集解[M]。西安:三秦出版社,2005。

[4] 童书业。先秦七子思想研究[M]。济[]南:齐鲁书社,1982:112。

[5] 许地山。道教史[M]。台北:台北久大文化出版,1981:54。

[6] 老子。道德经[M]。上海:上海古籍出版社,1986。

[7] 安志宏。最早的卜卦起源于何处[N]。人民日报(海外版),2007-11-06。

[8] 司马迁。史记[M]。郑州:中州古籍出版社,1994。

老子尹喜在陇上最早修道的花石崖

(安志宏 2012年4月)

(花石崖 天水在线2014年10月25日摄)

(花石崖 天水在线2014年10月25日摄)

(花石崖 2019年3月20日摄)

(花石崖 2016/11/2 摄 )

我多次登临花石崖实地考证,老子、尹喜在天水最早修道的地方应该在花石崖。道家学派创立后,花石崖作为道家在陇上的发祥地,像楼观台一样历史悠久,即使动乱年代,香火未绝。

花石崖地处天水麦积区与清水交界处,渭河北岸盘龙山中段西北支峰南坡,海拔1823米,与秦州八景之一的石门山对峙,距310国道5公里。因山石花纹呈五颜六色,故称“花石崖”,又因此处悬崖峭壁,清流潺潺,树木万紫千红,又名“万紫山”。 花石崖山势险峻,奇石参天,山如削,老君殿峭壁为门,悬崖生柏,瀑流垂帘,巍巍壮观;亭台楼阁,竹木修然,花卉馨然,栈道横空,谷底溪水潺潺,山间绿树成荫,极为幽静;石碑残垣,史迹可鉴,名家丹书,联匾悬殿,人间仙境,巍巍一绝。花石崖水源涵养好,动植物资源丰富,有各种树种和药用植物以及稀有动物,1998年,有长达数丈的蟒蛇出现。花石崖庙宇人文色彩浓厚,是陇上道家名山胜景。

花石崖不仅自然风光秀丽而且历史悠久。老子被邑人尹喜引荐陇上时,他俩曾在花石崖最早结草为庐、修道讲经,故这里很早就是陇上道家圣地。花石崖周围有尹道寺(纪念尹喜的道观)、柏林观(纪念老子的道观)、教化沟(老子尹喜在陇上传道的地方)、伯阳乡、伯阳渠等与老子尹喜有关的遗存。战国时,有一些学人避乱花石崖山林,在山崖筑庵栖身学道修行。秦汉时,慕老子、尹喜名者多在花石崖山洞栖身向道,也有部分向道者转向花石崖(渭河)南边的伯阳南山,如七真人等;唐代道教兴盛时,山上始建庙宇,北宋重修二台玉皇殿,现存明清石窟多处,内有彩塑、壁画和雍正岁次丙午题匾。花石崖按地势分为东崖、西崖。东崖峰峦起伏,石崖重叠。所有建筑都依山取势,逐台修建。可分为雷音崖、老君殿、玉皇殿、三清殿、大殿院、磨针殿、补天石等几大部分。从谷底沿山面上,有一巨石,平地而起,高约30米,顶阔而平,大约10平米,上建有磨针殿,有铁梯可到达顶。传说此石是女娲炼石补天石,遗落于人间的巨石。其上刻有“补天石”三字,今人为景观增添了传奇色彩。

花石崖对岸的“伯阳”地名,是道家文化的物化活存。伯阳为老子的字,后人取伯阳为地名是为纪念老子这位文化名人,自然天水这块土地与老子、尹喜就有密不可分的关系。据笔者调查和查阅有关资料对照,老子由函谷关经周至楼观台到宝鸡,翻关山(有说过散关沿渭水)入陇,是在陇上人尹喜的引荐下,来到他的家乡天水伯阳的。《水经注·渭水》记载:“(渭水)又东经上邽(今天水)城南……渭水又东,伯阳谷水入焉。水出刑马山之伯阳谷,北流……盖李耳西入,往经所由,故山原畎谷,往往播其名焉……渭水东入散关。《抱朴子·神仙传》:‘老子西出关,关令尹喜候气,知真人将有西游者,遇老子,强令之著书……’有老子庙……渭水又东过陈仓(今宝鸡)西。”可见,老子经伯阳谷入陇的故事,在北魏郦道元著《水经注》时在民间盛传。

伯阳地处渭河两岸,与宝鸡一衣带水,历史上水患严重,尹喜、老子来到这里后,他俩做的第一件事,就是带领当地人民凿“龙嘴”,修了排洪渠,后人为了记住老子、尹喜的功德,把他们带领人民修的渠叫“伯阳渠”,至今当地百姓还在传颂。除此而外,天水与老子、尹喜有关的遗存有:天水市麦积区伯阳龙虎山有伯林观、尹道寺、尹道寺村(尹喜故里)、讲经台、教化沟、伯阳谷水、伯阳水、伯阳城南之伯阳川、七茅飞升处(伯阳茅谷,为老子、尹喜后世弟子修道处)、龙嘴、花石崖、元龙,老君庙、老君山、老子炼丹的遗址——“赤峪丹灶”、牛头河(老子乘坐的青牛死后埋葬在河谷,故名)、关山、散关、陇山、牛间里、七真观、玉泉观、玉阳观、佛公桥、灵源侯高皇爷庙、五阳观、青龙观、金龙观、三清殿、三清宫、云雾山、泰山庙、仙人崖三教殿、显龙寺等等。这么多与尹喜、老子有关的道家遗存,使得后世秦地道观林立,道教兴盛,知名道士世代相袭,道教代表人物绵延不断。除老子、尹喜外,还有道家的七真人,全真道士李志坚、董志希,马宜元、丘处机徒裔梁志通(天水市玉泉观为其主持修建)、陈志隐(关子镇玉阳观的开基者),以及今天全国道教协会会长任法融等。老子、尹喜早期活动过的花石崖,迄今香火不断,仍是道教圣地。秦之北崆峒山至今为全国道教景观。天水及周边地区如此多的与老子、尹喜相关的地名、遗存和民间口传史,不能说与老子、尹喜不无关系!

老子、尹喜从函谷关相遇,到陕西周至楼观台结草为庐,过宝鸡经散关入陇,到尹喜家乡天水(渭河流域)拜谒伏羲故里、秦人发祥地,讲道、论经、教化、修渠、著《老子》等。后欲拜谒释迦牟尼故里,西至流沙(今甘州、敦煌三危山和附近玉门火车站等地均建有老君庵或道德庙、“老君祠堂”),因年迈,路途遥远未果,经青海返回到甘肃的另一个文化区域——洮河畔的临洮,终老其乡。但有关老子的生平,史书记载闪烁其词,后半生仅一句“入夷狄不知所终”一笔带过。事实上,老子的后半生在陇上度过,天水有许多老子的传说和遗迹,今临洮有老子逝世的“飞升”处﹙一说去世于敦煌三危山﹚。

老子之所以到陇上,关键是尹喜的引荐。尹喜,字公文(公渡),号文始先生。甘肃天水人,周代楚康王(前559至前545年)之大夫,自幼受伏羲文化的熏陶,究览古籍,精通历法,善观天文,习占星之术,能知前古而见未来。周昭王二十三年,眼见天下将乱,他便辞去大夫之职,请任函谷关令,以藏身下僚,寄迹微职,静心修道,或称“关尹”。

《甘肃新通志》、《秦州直隶新志》、《天水县志》等书记载:“尹喜故里,在县城东三十里之伯阳渠北山上,有尹道寺。”《中国名人大字典》载“尹喜,天水人”。《秦州新志》载:“柏林观中祀老子,又有讲经台,山后十余里有尹道寺,为春秋时关令尹喜故里。”

相传老子骑青牛云游天下,以传讲道家学说经国济世,向西域开化。时任函谷关令的尹喜已知老子学识渊博,心藏大智,便叮嘱下属为有形貌脱俗之人,不得听任其过关。自己还派人洒扫道路,焚点香火,恭候圣人到来。老子行至函谷关,尹喜闻讯,迎至家中,行弟子大礼,再三叩拜,敬请老子留下,但老子不肯,之后尹喜便托病辞官,随老子一起西行,经关中、越秦岭、过散关沿渭水受尽千辛万苦,行至他的故乡秦州(今甘肃天水市麦积区)伯阳。

老子和尹喜二人在伯阳、元龙花石崖筑庵、钻洞讲道,一住便是好多年,至今,天水保存有讲经台、教化沟(老子、尹喜教化百姓的遗存)等等。老子在天水探寻伏羲遗迹,拜谒秦人故里,登临白鹿山(今卦台山)、邽山(今凤凰山,任法融就是凤凰山下人),治水修渠,练功修行,讲述有关“道”和“德”的理论,把自己所思所想都讲给了尹喜。尹喜为了使其学说得以广泛传播,将老子的讲述记录、整理成《老子》五千言。

《老子》一书完成后,老子和尹喜二人继续西行,直至河西流沙,欲去天竺拜谒释迦牟尼故里,因年迈,路途遥远,未果。后经青海,返回甘肃临洮,老子终老于此。刘家峡炳灵寺有老子祠,临洮有“飞升”遗迹,每年农历3月28日纪念老子逝世的风俗。《后汉书》记载:延熹七年(164年),襄楷给汉桓帝上书中说:“或言老子西入夷狄为浮屠。”《汉书·艺文志》记载:老子西行“喜去吏而从之。”《史记集解》引刘向《列仙传》:老子与尹喜“俱之游流沙之西”。我想刘向经过认真研究才得出尹喜与老子“俱之流沙之西”的结论。陕西昭陵博物馆藏《临川郡公主墓志铭》记:“真人(老子)播迹于流沙”(历史上甘州建有老君庵或道德庙,敦煌三危山附近、玉门火车站均建有“老君祠堂”) 。老子逝世后,尹喜虔心整理、传播《道德经》五千言,解其奥妙,释其玄理,又自著九篇,名曰《关尹子》(即尹真人文始经九篇),既高深又广博,深得历代文人所崇拜。此文以后与《老子》一样成了道家经典之一,收录在《百子全书》之中,也因此尹喜得到道家的尊崇,成为春秋时的道家学派代表人物之一。战国时道家的代表人物庄子对尹喜推崇备至,将老子与尹喜并称,在《天下篇》里称其为“古之博大真人”。

据有关史料记载和天水民间口传史综合分析,尹喜在日常生活中清虚自守,要求自己像射箭一样保持“心平体正”,并解释说:“非独射也。国之存也,国之亡也;身之贤也,身之不肖也;亦皆有。以圣人不察存亡、贤、不肖,而察其所以也”。说明这种心平体正的修持方法,是一种很好的养生方法,不仅能够治身治国,而且能知其然,又知其所以然。

相传,老子授其道德经并约定“后会蜀之青羊肆”。之后,喜托疾不仕隐居谷内,后入蜀,归栖于武当山天门石壁下。公元五世纪,南朝人郭仲产《南雍州记》载:“武当山有石门石室,相传云尹喜所栖之地”。武当山大顶之北有“狮子峰”,岩壁上有尹喜岩,一名仙岩。其下有涧名牛槽涧、青羊涧。留传有老子会访尹喜的神话故事。元代刘道明《武当福地总真集》记尹喜岩“古有铜床玉案,今无”。元代罗霆震呤《尹仙岩》诗曰:

道之所隐即仙灵,

心印函关道德经。

不待邛州乘鹤去,

此山仙已是天崖。

从仅有的尹喜资料看,其一生为人低调,不求闻达于世,不修俗礼,隐德行仁,潜心学业,甘愿做配角,一心想让老子的思想传世,专心整理《老子》,后半生过着隐居生活,所以,至今尚未找到尹喜的生卒年代,也不知其详细的生平事迹。即使如此,离他时代最近的战国时的道家代表人物庄子,对他评价是很高的,与老子并称为“古之博大真人”。历代武当山志都记有他在武当山活动的踪迹,称尹喜为第一位来武当山实践,传播道家思想的历史人物,并被历代道教教徒尊称为“玉清上相”,这也是楚地建国后出土多种《老子》版本的谜底。

近年来,清水人在花石崖景区的山顶上建有佛殿,有两三个出家人守殿看香火,但花石崖主体为道家圣地的格局至今没有变化。

天水伯阳:老子西行之路探秘

(兰州晨报王文元 2014-8-16 刊发)