两年前,朋友邀我去滩歌镇采风,时值隆冬,武山宣传部的陈晓明、何辉和兰州武山籍文友聂中民、董赋斌接待了我。

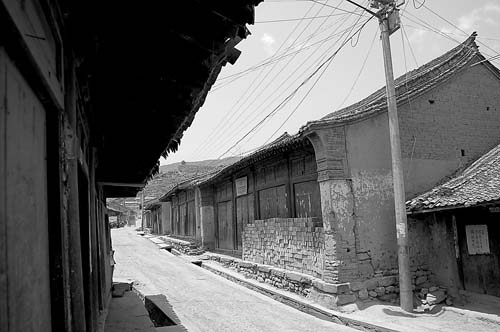

滩歌是一个好地方,滩歌人的猜拳让我感到好奇。为什么在滩歌镇猜拳时绝对不能叫“五”和“十”,单说“威远”。因为滩歌镇古称威远寨,原名枭蓖寨,历来为兵家必争之地,其历史可追溯到唐末,据说后来赵宋王朝为显其铁骥之师的神威而将此地取名威远寨子,后又改寨为镇,因寨子地处广阔的草滩,百姓常聚集于此举行大型祭祀活动,手持铜锣与旋鼓,在草滩上载歌载舞,故名为滩歌镇。滩歌镇南面有“太皇高踞”得名的太皇山,绝壁千仞,有“太皇无春夏,雪积六月寒”之称,滩歌俨然成了古代扼控秦陇关隘,决胜岷迭和招抚熙河的锁钥之地。“滩歌”二字从内涵和外延向现代人昭示一方水土“厚人伦,美教化,移风俗”的历史沉淀,无论立足哪个角度,当年的滩歌镇应该是渭河流域丰饶的地方。

去的第一天就听到了滩歌小曲。“君子打马一十三,九游江湖在外边;黑洞洞,暗昏昏,难辨了西北”歌声飞过耳际,放眼望去,风尘吹洗的青石板小桥托举着一抹夕阳,斑驳的倒影散发着一股苍凉,石桥旁蹲着一位农家少妇一边捣衣浆洗,一边唱着滩歌小曲儿,女人大概见过世面,见到我们经过并不觉得害羞,该洗的洗,该唱的唱,同伴中民带着颇有研究的口吻说:“看,滩歌的婆娘攒劲得很,唱的歌真好听,很有历史蕴涵。”少妇听见是在说她,便仰面说:“胡唱哩,唱得不好,现丑了。”同行的滩歌历史研究者杨健全本来言语很少,看到此情景拿起了相机。“还要照相嘛?给我的娃和牛照个相。”少妇用手一指,远方的一棵老柳树下果然一个孩童骑坐在一头黑牛身上。

说来奇怪,就在去滩歌镇万华寺的路上,果然捡到了一枚古币,正面写着“治平元宝”。“治平元宝”让人想到此钱所承载的不仅仅是“治平”时代的社会财富,还有其历史价值。在手掌的温热下,好像嗅到一种沉睡千年而不朽的味道,这简直是一种超越时空的永恒,把前朝遗存作为文物来磨洗往往暴露了世人的贪婪和愚笨,古代的滩歌镇,闪现着的正是铜钱古币一样的光芒,直指现代人的精神世界。

离开滩歌镇时,盆地和山间的褶皱里已炊烟四起,灯火阑珊,大人小孩正围着一张小小的炕桌,等待着一顿丰盛的晚饭。我想栖息在这里的人们所追求的是一种安宁并不是悄无声息,更是一种安逸之中的满足和释放。车已过峡口,但感觉到雄厚的旋鼓声又在猎猎风中敲得漫山遍野地响。