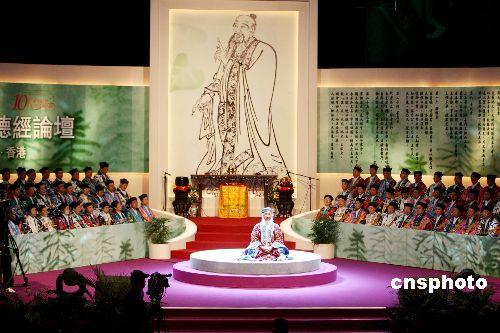

老子•尹喜•任法融

安志宏

老子、尹喜作为道家早期代表人物,他们以著《老子》而名垂青史,留芳后世。老子是河南苦县厉乡曲仁里人,尹喜是天水人,他们因共同的追求,后半生形影不离。从函谷关相遇,到周至楼观台结草为楼,过宝鸡经散关入陇,到尹喜家乡天水(渭河流域)拜蔼伏羲故里、秦之发祥地,讲道、论经、教化、修渠、著《老子》等。后因崇拜天竺另一位圣人释迦牟尼,寻访其故里,西至流沙,因年迈、路途遥远未果,返回途中,到甘肃的另一个文化区域——洮河畔的临洮,终老其乡。因此,陇上至今道观林立,道家人才辈出。诸如七真人,全真道士李志坚、董志希,马宜元、丘处机徒裔梁志通(天水市玉泉观为其主持修建),陈志隐等。特别奇妙的是,时空跨越2500多年后,由老子、尹喜始创的楼观台,它的主持竟然仍是陇上(今天水市麦积区凤凰)人——任法融。道家这种与陇上结缘的文化现象,是历史的巧合,还是文化的一脉相承!

据《史记》记载:李耳老子,姓李,名耳,字聃,因其故乡属古陈国地,后人以国为姓,也称其陈氏。约公元前571年农历2月25日诞生,河南苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人(即现址太清宫镇)。在天水人尹喜的协助下著《道德经》上下篇五千余言八十一章。修道而长寿,大概活了百六十余岁,或说二百余岁。与孔子(前551-前479)同时,长孔子20余岁。孔子数次求教天道问老子,言老子“犹龙”。另一说老子,字伯阳,又称老聃,后人 称其为“老子”(古时,老字的读音和“李”字相同),世界百位历史名人之一 ,我国古代伟大的哲学家和思想家, 道家学派创始人,世界文化名人。

老子的后半生史书仅一句“入夷狄不知所终”一笔代过。事实上,老子的后半生在陇上度过,天水有许多老子的传说和遗迹,今临洮有老子逝世的“飞升”处﹙一说去逝于敦煌三危山,今敦煌附近建有老君堂﹚。天水柏林观是纪念老子的道观,麦积区的伯阳乡,就是为纪念老子,按老子的字起名伯阳的。

后世道家信徒和民间对老子在陇上的活动知之甚少,将其神圣化,说老子母亲怀了九九八十一年身孕,从腋下将他产出,他一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子等等。老子生活在春秋时期,曾在周国都洛邑任藏室史(相当于国家图书馆馆长)。他博学多才,孔子周游列国时曾到洛邑向老子问礼。老子晚年乘青牛西来,在函谷关(位于今河南灵宝)在尹喜的请求和协助下,在入陇的路途中,写成了五千言的《道德经》(又称《道德真经》,或直称《老子》、或《老子五千文》)。在道教中,老子被道教徒神化成太上老君的第十八个化身。

相传老子在函谷关点化了关令尹喜。后一路西行至盩厔(今陕西省西安市周至县),观此处依山傍水(终南山田峪河)、峰峦起伏,遂在此驻足,并结草为楼修行说经。楼观台沿传至今,为国家首批重点文物保护单位,史称道教发源地。

《道德经》含有丰富的辩证法思想,老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头,老子也因其深邃的哲学思想而被尊为“中国哲学之父”。老子的思想被庄子所传承,并与儒家和后来的佛家思想一起构成了中国传统思想文化的内核。道教出现后,老子被尊为“太上老君”;与尹喜同被战国时期道家代表人物庄子尊称为“古之博大真人。”从《列仙传》开始,老子就被尊为神仙。《道德经》的国外版本有一千多种,是被翻译语言最多的中国书籍。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,认为一切事物均具有正反两面,“反者道之动”,并能由对立而转化,“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“有、无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有,有生于无”。“天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有馀”;“民之饥,以其上食税之多”;“民之轻死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死惧之?”。其学说对中国哲学发展具有深刻影响,其内容主要见《老子》这本书。他的哲学思想和由他与尹喜、庄子等创立的道家学派,不但对我国古代思想文化的发展作出了重要贡献,而且对我国2500多年来思想文化的发展产生了深远的影响。

尹喜,字公文(公渡),号文始先生。甘肃天水人,周代楚康王(前559至前545年)之大夫,自幼究览古籍,精通历法,善观天文,习占星之术,能知前古而见未来。周昭王二十三年,眼见天下将乱,他便辞去大夫之职,请任函谷关令,以藏身下僚,寄迹微职,静心修道,或称“关尹”。

《甘肃新通志》、《秦州直隶新志》、《天水县志》等书记载:“尹喜故里,在县城东三十里之伯阳渠北山上,有尹道寺。”《中国名人大字典》载“尹喜,天水人”。《秦州新志》载:“柏林观中祀老子,又有讲经台,山后十余里有尹道寺,为春秋时关令尹喜故里。”

相传老子骑青牛云游天下,以传讲道家学说经国济世,向西域开化。时任函谷关令的尹喜已知老子学识渊博,心藏大智,便叮嘱下属为有形貌脱俗之人,不得听任其过关。自己还派人洒扫道路,焚点香火,恭候圣人到来。老子行至函谷关,尹喜闻讯,迎至家中,行弟子大礼,再三叩拜,敬请老子留下,但老子不肯,之后尹喜便托病辞官,随老子一起西行,经关中、越秦岭、过散关沿渭水受尽千辛万苦,行至他的故乡秦州(今甘肃天水市麦积区)伯阳。

老子和尹喜二人在伯阳、元龙花石崖筑庵、钻洞讲道,一住便是好多年,至今,天水保存有伯林观、尹道寺、尹道村、教化沟、伯阳渠、伯阳乡、牛头河﹙老子青牛埋藏处﹚等等。老子在天水探寻伏羲遗迹,拜谒秦人故里,登临白鹿山(今卦台山)、邽山(今凤凰山,任法融就是凤凰山下人),治水修渠,练功修行,讲述有关“道”和“德”的理论,把自己所思所想都讲给了尹喜。尹喜为了使其学说得以广泛传播,将老子的讲述记录、整理成《老子》五千言。

《老子》一书完成后,老子和尹喜俩继续西行,直至河西流沙,欲去天竺,拜谒释迦牟尼故里,因年迈,路途遥远,未果。后经青海,返回甘肃临洮,老子终老于此。临洮有“飞升”遗迹,每年农历3月28日纪念老子逝世的风俗。老子逝世后,尹喜铭记师父教诲,虔心研读《道德经》五千言,解其奥妙,释其玄理,又自著九篇,名曰《关尹子》(即尹真人文始经九篇),既高深,又广大,深得历代文人所崇拜。此文以后与《老子》一样成了道家经典之一,收录在《百子全书》之中。尹喜是春秋战国时的道家学派代表人物之一。

据有关史料记载和天水民间口传史综合分析,尹喜在日常生活中清虚自守,要求自己象射箭一样保持“心平体正”,并解释说:“非独射也。国之存也,国之亡也;身之贤也,身之不肖也;亦皆有。以圣人不察存亡、贤、不肖,而察其所以也”。说明这种心平体正的修持方法,是一种很好的养生方法,不仅能够治身治国,而且能知其然,又知其所以然。

相传,老子授其道德经并约定“后会蜀之青羊肆”。之后,喜托疾不仕隐居谷内,后入蜀,归栖于武当山三天门石壁下。公元五世纪,南朝人郭仲产《南雍卅记》载:“武当山有石门石室,相传云尹喜所栖之地”。武当山大顶之北有“狮子峰”,岩壁上有尹喜岩,一名仙岩。其下有涧名牛槽涧、青羊涧。留传有老子会访尹喜的神话故事。元代刘道明《武当福地总真集》记尹喜岩“古有铜床玉案,今无”。元代罗霆震呤《尹仙岩》诗曰:

道之所隐即仙灵,心印函关道德经。

不待邛州乘鹤去,此山仙己是天崖。

从仅有的尹喜资料看,其一生为人低调,不求闻达于世,不修俗礼,隐德行仁,潜心学业,甘愿做配角,一心想让老子的思想传世,专心整理《老子》,后半生过着隐居生活,所以,至今尚未找到尹喜的生卒年代,也不知其详细的生平事迹。即使如此,离他时代不远的战国时的道家重要人物庄子,对他评价是很高的,与老子并称为“古之博大真人”。历代武当山志都记有他在武当山活动的踪迹。并称尹喜成为第一位来武当山实践,传播道家思想的历史人物。并被历代道教教徒尊称为“玉清上相”。

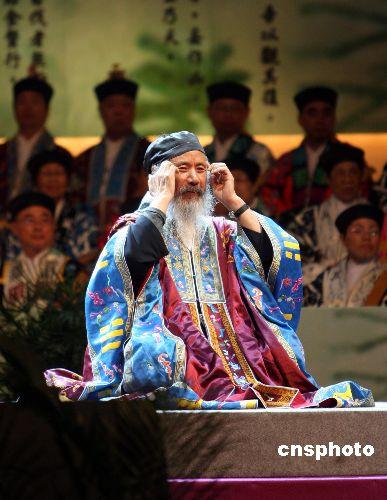

任法融,俗名任志刚,中国道教协会会长,甘肃天水县(今天水市麦积区凤凰乡人),生于1936年。世代务农,家境贫寒,幼年丧父,弟兄3人,任法融为最小者。其外祖父为清末秀才,颇精儒学,以授徒为生,其父在外祖父教育影响下,亦通读儒家四书,并常阅读佛、道教经典书籍。

1943年任法融7岁时入乡塾读书, 14岁时因家庭生计困难而废学,在家习农事并从其慈母课读儒家四书五经。19 岁的任法融到陕西陇县道教宫观“龙门洞”游览,被优美环境吸引,听说元代的著名道士丘处机(长春)曾在这里修炼得道,心颇慕之。当时龙门洞常住有廿多位道士,任法融见他们个个朴素善良,勤于道家修炼,便请得该观监院同意留居,每日随道众干农活,闲暇时便借阅《道德经》。逐渐对道教产生信念,与道教结下不解之缘。拜全真龙门正宗廿八代玄裔王嗣林道长为师。

王嗣林道长擅长斋醮法事经韵,精通道教科仪,任法融虽从师学经韵,但却不愿终生作经忏道士。因此,他虽习经韵但不重经韵,而是把主要精力用在读道书、研道意。他利用农作之暇,细读《道德》、《南华》、《四品》、《阴符》、《素书》等道教经书,自感获益不浅。1957年冬,任法融拜别师父,离开陇县龙门洞,到陕西周至县楼观台道院挂单。当时楼观台总理为梁宗和道长,在梁道长指导下,认真学习了《左传》、《尚书》、《易经》。任法融觉得儒学虽然渊博,但他还是对博大宏深的《道德经》感到亲切。他认真研读《道藏精华录》中所载60余家高人对《道德经》的注释,使他眼界大开。1966年文化大革命爆发,大部分道教徒被遣散。任法融仍坚持在楼观台,与道众垦荒种地谋生。一直没有放弃对《道德经》的研究;经过十年文革,他认识到人生之困苦,从而更深地豁然彻悟《道德》的深玄妙理。

拨乱反正,陕西楼观台又重归道教自己管理。任法融担负起了募筹资金,招工维修楼观台的责任。但他依然利用间暇之时,用道教义理重新注释《道德经》。楼观台古遗有石刻《道德经》,称之为“楼正本”,它是一种著名版本。他以此为底本,三易其稿, 1988年由陕西三秦出版社发行。该书是他用数千年来道家真传的正统观点注释的“楼正本”《道德经》。该书用无极图和太极图从纵横两个方面、微观宏观两个领域对《道德经》的基本思想作了高度的概括,对老子的自然观、人生观、社会观(尤其是宇宙论、养生论和政治论) 之玄理奥义作了深入浅出的解释。截止目前,已完成4种著述。一为《道德经释义》(10万字, 1988年三秦出版社出版);二为《太上老君养生十四字诀》(2万字,1986年《中国道教》创刊号发表);三为《黄帝阴符经•黄石公素书释义》(10万字,已出版);四为《周易参同契释义》(10万字,已出版)。