【编者按】2003年以来,张家川县广大干部群众在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻执行党的民族政策,深入推进民族团结进步事业,进一步夯实了民族团结进步的政治基础、思想基础、物质基础、群众基础和人才基础,全县经济社会各项事业取得了显著成就,民族团结进步事业蓬勃发展。全县各条工作战线上涌现出了一大批求真务实、业绩突出、社会公认的“十佳”先进集体和个人。

为进一步总结经验、挖掘典型,展示“十佳”模范集体和个人的良好精神风貌和干事创业、创新实干的奋斗精神。张家川新闻中心特开设《先锋引领》和《时代标兵》栏目,对8月12日全县民族团结进步事业表彰大会上表彰的木河乡庄河村等60个模范集体和马金彪等150名模范个人先进事迹分期予以刊发。

大山深处的文化坚守

——记张家川县民族团结进步事业”十佳文化工作者“王成科

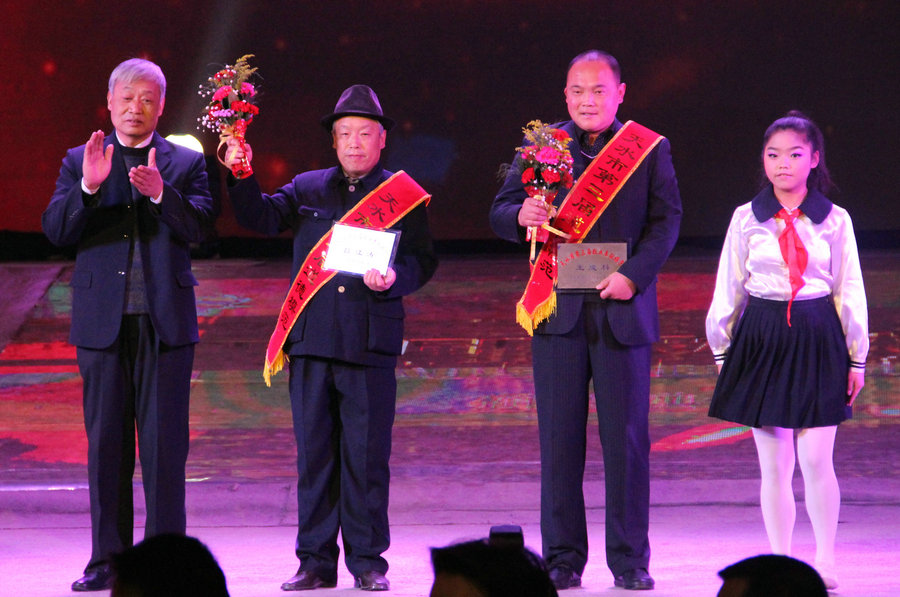

王成科(左二)荣获第四届奉献天水·十大人物暨天水市第三届道德模范“敬业奉献模范”荣誉称号

王成科,男,58岁,汉族,毕业于北京人文函授大学群众文化管理系,现任恭门镇文化站副科级干部。同时拥有县政协常委、省民协会员、市文联会员、县美协理事等多种职务和身份。

1972年高中毕业回乡后,王成科曾当过民办教师和伐木工人。1980年被招聘为乡镇临时文化站工作人员。他以勤敏好学和对乡土文化的钟爱,32年来,在工作之余博读群书,遍览古籍,翻阅了大量史志和地方文献资料,不畏艰险寻访文化古迹,挖掘整理出许多鲜为人知的古老传说和历史遗存,撰写了多部具有较高考古研究价值的地方文史资料。他收集撰写的数十篇地方文史资料,均被《张家川县志》和《政协文史资料》辑入,其中,有不少资料属首次披露。因王成科对文化事业的突出贡献,1985年,他被破格转正。但他放弃了调往县文化馆工作的大好机遇,自愿坚守在恭门小镇这片僻静、清贫的土地。1988年,王成科同志被评为“全国农村文体先进个人”,2012年被评为天水市十佳道德模范;并先后多次被省、市、县授予“农村文化先进工作者”荣誉称号。2012年9月,王成科同志被县委任命为恭门镇文化站副科级干部。

读万卷书,行万里路。三十多年来,王成科几乎走遍了恭门镇方圆百里的深山沟壑、关陇古道,凡有史迹遗址的地方他都要去查访。恭门镇是丝绸之路古镇之一,野外文物古迹较多,他发现并有效保护了恭门镇境内秦汉以来的文物古迹十余处,对每一件文物、每一处古迹都铭记在心。不分春夏秋冬,不顾严寒酷暑,每个月都要查看一回,清理杂草,查巡保护情况。其中,位于恭门镇河峪关口的汉代摩崖石刻就是他发现并积极争取资金保护下来的。这尊摩崖石刻凝结了他很多的情感和心血。直到现在,他仍清晰地记得孩提时父亲说过的话——那次父亲进山砍柴时背着他,指着石刻上的碑文说:“你要记住:千年的古字会说话。你好好念书,以后你就晓得这些字了。”可以说,正是父亲的这番话,在他小小的心灵里埋下一颗文化的种子,并激励他倾毕生心血专注于乡土文化的研究和保护事业。2011年1月,在张家川第十一届政协委员会四次会议上,王成科所作的题为《充分保护和利用文化资源,增强我县的软实力》的交流发言,引起与会人士广泛共鸣,他提出的“抢救挖掘整理非物质文化遗产、保护文物古迹”的倡议,也直接推动了当地政府对地方传统文化和遗产的高度关注和保护。

除了热衷于文学创作和文史研究外,这位深居于恭门小镇、在当地小有名气的文化人,在剪纸和绘画方面也颇有造诣,由他担任编委并主笔的民间艺术作品《民间文艺三套集成•张川县卷》,整理和保留了不少弥足珍贵的县域文化遗产资料。他创作的40余件美术作品均在全国和省市县展出。其中大型剪纸《陇原春潮》在《甘肃日报》发表;国画作品《采蕨菜》刊入《甘肃农民画选》并获奖;收集整理的70多篇民间故事、民歌在省市刊物发表。由于他的作品生活气息浓郁,多次被邀请参加了在山东济南、泰山、曲阜,安徽黄山等地召开的艺术交流笔会活动,足迹遍达青海、内蒙古、宁夏等省市。他编写的《张家川的十大民间工艺》被《世界学术文库》载入,他还参与了20余次张家川县庆和县级大中型艺术成就展的策划和筹备工作;组建了农村娱乐班14家;发动群众以民办公助的形式修起了一座有史以来全乡最大的露天剧场;发起举办乡级“凰翔杯”书画根艺盆景等门类的展览9次;发现并培养了一大批民间书画艺人和民歌歌手。

由于“付川小曲”的耳濡目染和祖辈的言传身教,王成科算得上是一个“付川小曲”的嫡传弟子。他经常组织排练和演唱小曲,并发掘整理了大量“付川小曲”的曲目和剧本,使“付川小曲”在有序传承和发展的同时,也得到了更好地保护。经过他和县文化单位的多方努力,“付川小曲”终于2006年被列为天水市非物质文化遗产。在谈到十七届六中全会《关于深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》时,王成科即兴表演了一段新创作的“付川小曲”:

先民们启蛮荒关山脚下,到我辈更有责光大扬发。

五千年悠久史造就华夏,看今朝逢盛世竞放百花。

党中央察国情繁荣文化,软实力培精神强国兴家。

六中会把美景英明设划,继传统创盛举振兴中华。

多年来,王成科一直靠微薄的工资养家糊口,省吃俭用买一些喜爱的书籍和书画工具,没有多余的钱买书柜就自己做。妻子儿女虽有怨言但还是默默地支持着他。正是由于他经常驻守文化站而很少顾及家里,耽误了女儿精神分裂病情的最佳治疗时机,给自己和家庭留下永远的精神创伤。多年来,王成科深深地自责,只能从工作的乐趣中排遣心灵的压抑。研究整理文史资料,成了他莫大的精神慰藉。

商品经济大潮下喧嚣的小镇,他独守着这宁静的一隅,文化站就是他的家,不管是风霜雨雪还是三夏生产的农忙季节,每天一吃完饭他就匆匆骑车赶往这里。他对文化站的一书一物,比对自己的儿女更亲切。这一摞摞平时经常整理、清洁、收集的图书中,除了“农家书屋”工程配送的以外,有一部分是文革以前的书籍,弥足珍贵,在全县乡镇文化站中是惟一保存最多、最完好的,有些书籍在县图书馆亦很难见到。

随着年岁的增长,面对执著了一生的文化工作,他既喜亦忧。喜的是他这一生没有虚度,忧的是自己即将退休,很少有人还能坚守这样一份清贫和寂寞。“老牛自知夕阳晚,不待扬鞭自奋蹄”。十七届六中全会的召开,开启了祖国灿烂文化的春天。虽然再过两年就要退休,但作为一个文化人,他很兴奋能遇到这个千载难逢的机遇,立志在有生之年不遗余力,继续坚守文化,坚守忠诚,创作出更好的作品回报社会。