找准穷根精准施策 改革创新啃硬骨头

武山精准扶贫与双联融合为民“治穷病”

怎样才能啃下“贫困”这块“硬骨头”,如何把有限的资源集中到贫困村、贫困户,确保贫困山乡实现全县整体脱贫目标?

武山县委、县政府分析扶贫开发面临的形势和任务,紧盯贫困村,瞄准贫困户,把深化双联行动作为扶贫攻坚的有效载体和强力抓手,深度融合联动,同向同力推进,改“大水漫灌”为“精准滴灌”,举全县之力集中突破、补齐短板,政策向扶贫倾斜、资金向扶贫聚集、项目向扶贫靠拢,在全市率先走出了一条精准扶贫与双联深度融合为民治穷病的新路子。

贫困人口从2011年底的17.85万人减少到2014年底的9.07万人,年均减幅16.4%,贫困发生率由41.95%下降到21.32%。三年时间,作为国家贫困县的武山在双联行动和精准扶贫中取得了不俗的成绩。“埋下头苦干,扑下身实干,贫困群众不脱贫不罢手、贫困地区不实现全面小康不脱钩!”武山县委、县政府用实际行动正在将这一承诺变成现实。

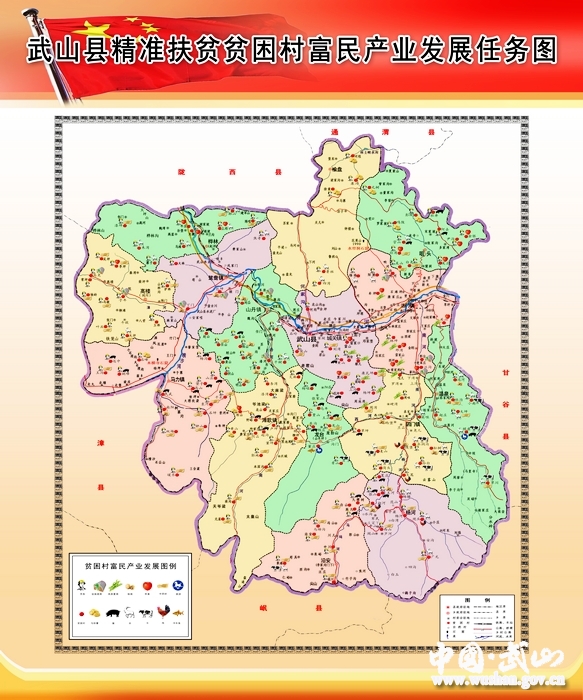

——紧盯目标任务,做到精准对接。按照省上“六个精准”的要求,找准双联行动与扶贫攻坚的共同点和结合点,积极组织省、市、县各级联村单位和双联干部深入贫困村、贫困户调研摸底,全面掌握156个贫困村、1.996万贫困户、9.07万贫困人口的贫困程度、致贫原因,并制定了脱贫计划。同时,根据调查摸底情况,在全县划分出西部浅山区、北部干旱山区、南部浅山区、南部高寒阴湿山区四个特困片带,作为全县扶贫攻坚的主战场,将省、市新增双联单位的联系村全部安排在特困片带,积极配合开展双联帮扶前期各项工作。在县级层面整合了双联和扶贫攻坚帮扶规划,扶贫部门每年提出年度扶贫任务、量化指标,双联单位围绕目标任务提出“施工图”,挂图作战,做到了“五清、六有”,即底数清、问题清、对策清、责任清、任务清,有村情档案、有问题台账、有需求清单、有村级规划、有帮扶单位、有脱贫时限,真正实现了两大行动相互渗透,共同促进。

——凝聚工作合力,做到融合联动。大力整合扶贫攻坚与双联工作帮扶力量,全县组建了156个由联系村双联干部、挂职干部、农技人员、大学生村官和乡镇驻村干部组成“五位一体”的精准扶贫工作队,实现所有贫困村、贫困户帮扶队员全覆盖。选派468名帮扶队员,同时开展双联和扶贫攻坚工作。在深入实施“1236”扶贫攻坚领导小组的基础上,成立了武山县精准扶贫指挥部,并设立由县委常委牵头的“一室十组”。在15个乡镇成立了精准扶贫工作站,在所有贫困村建立了精准扶贫工作室,形成了覆盖县、乡、村三级的精准扶贫组织领导体系。建立了联系村、联系户动态调整机制,把由乡镇联系的60个贫困村调整为省、市两级单位帮联村,对部分县直单位联系村都已脱贫的再增加调整了一个贫困村,将帮扶力量重点向特困乡村倾斜,实现帮扶资源效益最大化。深入开展“人大代表在行动”、“政协委员助推双联行动”等活动,发动全县23家社会团体、行业协会、民办非企业单位与贫困村、贫困户建立一对一帮扶关系,构建了各级单位定点对口扶贫、广大干部用心帮扶、社会各界广泛参与、借助外力促进发展的社会扶贫大格局。近三年来,各级联村单位、深圳证券交易所和福建蓉中村等对口帮扶单位及爱心企业累计投入帮扶资金5.69亿元,帮办实事2800多件。

——统筹帮扶措施,做到精准发力。把各类项目和联村单位的资源优势、主要精力,向最贫困的乡村、最困难的群众和最急需解决的问题聚集。开展全县所有贫困村需求情况的调查摸底,列出了清单,根据需求全面整合各类帮扶资源,统筹安排使用,把90%以上的财政扶贫资金和所有双联帮扶资金集中投向特困村,实现了扶贫资源效益的最大化。大力整合扶贫、人社、农业等部门的培训资源,驻村帮扶工作队和联村单位根据贫困户和市场需求,制定培训计划,采取订单培训、定向培训、按需培训的形式,着力加强实用技术和就业技能培训。三年来,累计培训贫困家庭“两后生”0.37万人次,农民实用技术培训24.58万人次,贫困群众创业致富的能力明显提升,仅劳务收入一项3年累计达到39亿元。制定出台了《武山县金融支持扶贫工作实施方案》,12家金融单位积极开展双联和扶贫贷款,在全省率先开展农村金融便民点建设,全县行政村便民服务点达77个,落实惠农贷款3.18亿元;建成扶贫互助社总数达到80个,互助资金总量达到1600万元,制约贫困群众致富的融资难问题得到有效缓解。

——整合帮扶资源,做到精准施策。紧扣双联行动“六大任务”和扶贫攻坚“六大突破”,在富民产业培育、基础设施完善、公共服务提升等方面,深度融合双联行动和扶贫攻坚的政策、措施和资源,大力促进农民增收致富。按照宜粮则粮、宜菜则菜、宜果则果、宜畜则畜的产业发展思路,构建了“蔬菜主导、多业并举”的富民多元产业体系,特别是大力推广西梁片带菜、粮、油高效循环、两年三茬种植等产业扶贫模式,有力促进了群众增收。2014年全县农民人均纯收入比2011年净增1760元,增长35.3%。大力改善农村基础条件,近三年累计投入农村基础设施建设、社会事业发展等各类扶贫资金近40亿元。特别是今年精准扶贫工作开展以来,武山县及时回应部分山区和边远贫困村群众对自然村通路、安全饮水、办事难(远)的期盼,千方百计筹措4000万元,计划利用三年时间在全县15个乡镇156个贫困村的自然村修建砂道路1120.8公里,用两年时间实现“10+1”型贫困村综合服务中心全覆盖,并启动了47个未通水山区自然村安全饮水工程建设和马力民武等30个精准扶贫示范村的村庄面貌改善工作。到2016年,将实现全县所有贫困村巷道硬化、安全饮水、村级综合服务中心“三个全覆盖”。

——对接制度机制,做到精准考评。坚持把建立健全制度机制作为双联行动和扶贫攻坚常态化、长效化推进的重要保障,共同制定组织领导机制、双联组长单位牵头机制、干部轮流驻村机制、舆论宣传引导机制、考评激励机制等一系列制度机制,统筹力量同步开展检查考核工作,共享共用考核结果,有效促进了两项行动深入融合开展。在全面贯彻落实省上“1+17”精准扶贫方案和市上“1+18”精准扶贫方案的同时,在广泛开展调研论证、充分对接省市目标、反复征求群众意见的基础上,制定出台了适合武山实际、富有地方特色的“1+20”精准扶贫工作意见和相关配套方案。健全完善了双联行动和扶贫攻坚业绩考核评价办法,进一步细化了贫困户脱贫、贫困村减贫、贫困乡摘帽等标准。严格落实“凡提必下”制度,选派151名新提拔科级干部和后备干部到贫困村挂职锻炼。注重在扶贫工作一线使用、考察、识别干部,将脱贫任务与年度考核和推荐提拔相挂钩,激励引导各类人才向贫困村、贫困户聚集,形成鼓励实干、注重实绩的鲜明用人导向,切实使扶贫攻坚成为打造形象提升、能力锻造、造福群众三大工程的主战场。(记者 何辉)