引言:“五一”小长假期间,天水再次迎来了游客高峰。各大景区景点游人如织,气氛浓郁,广大游客漫步其中,尽情享受闲暇时光。同时,也兴致盎然,有感而发,纷纷创作美文游记,表达了对幸福美好的追求,留下了天水观光游览的心声。

1

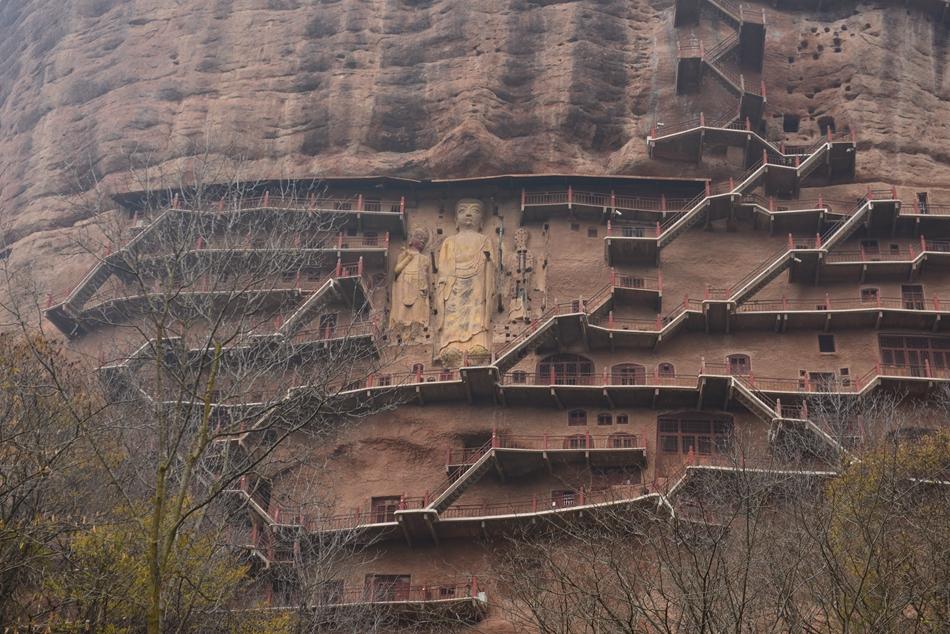

从宝鸡到天水,动车一路穿山越岭,犹如驭长龙,回溯时光的隧道,而去拜谒麦积山石窟,正遇上陇东南前一日降下了春雪,天水城和石窟寺被白雪覆盖,远远望去,漫山银白。

“麦积烟云”,是天水的胜景。

历史总是妙趣横生,又充满无穷的想象,但也令人费解。每个对历史感兴趣的人,都希望从悠远的岁月中,找到过往的脉络和细节,或许这正是历史的诱人之处吧。来到天水这片陇东南的温润之地,我看到许多年代久远的历史遗存。之前,当我对这里的文明有了一点了解后,便觉得该奔赴这片土地了。

作家王小波说,“一座城市的历史不可能是别的,只能是它的建筑。”那么,抵达天水,就去麦积山石窟,看这里的文明在山崖绝壁间镌刻下何等绚烂的景象。

2

山,近在眼前,历史的画卷徐徐展开。

这注定是一场朝圣之旅。千百年前香火旺盛的佛寺圣地,千百年后依然被人们神往。在麦积山石窟,我想窥见历史上的繁华,也渴望寻找遗落在山中的信仰之花。

麦积山区,草木葱茏,迥异于人们想象中的西部荒凉。众所周知,被群山环抱的一座丹霞孤峰,因像极了收获后堆起的麦垛,故得名“麦积山”。在陇山、香积山等大大小小山峦的簇拥下,高140余米的麦积山,从多个角度看,都真的像一个巨大的麦垛。

如此形象的称谓,妙就妙在大自然的天造地设。天风挟带着秦岭山中的湿气,一路来到天水,使这片土地非常适宜种植麦子,属陇东南重要的产粮区。想必,当年来麦积山开窟造像的工匠中,有不少是秋收后放下镰刀而操起斧凿的“麦客”吧。

山之名,由来已久,而石窟寺,注定石破天惊。

3

历史的书写者,总免不了太多渲染,再加上后世演绎,史书中的文字简直有些“咄咄逼人”了。无名的众生本是历史的参与者,但人们却记住了寥寥无几的显赫之辈。麦积山石窟的营造同样如此。

据说,最早被委以主持开凿麦积山石窟重任的,是一位法号“杯度”的高僧。我没有探究杯度是何许人也,而是遐想这个有些别致的法号。一个“度”字,似要感化众生于佛法的彼岸,也为他本人披上了天国的祥光。

历史上,由僧人主持营造石窟寺,是一个普遍的现象,既显得名正言顺,又让信仰找到了最好的依托。值得玩味的是,中国保存至今的大型石窟,当年大多都是由一名高僧最先主持开凿:乐僔之于敦煌、昙曜之于云冈,而杯度,在天水这座像极了麦垛的孤峰上,率领工匠、勘察选址,慧眼慧心、悲天悯人,一斧一凿、一春一秋,融合石的坚固、木的柔韧、泥的百变、彩的绚丽,岁岁年年,坚持不懈,造就了麦积山最初的华彩与夺目。

乱石通人过,悬崖置屋牢。

上方重阁晚,百里见秋毫。

这是“诗圣”杜甫避乱天水时,对麦积山石窟的咏叹,“重阁”二字,让后世遥想当年石窟的盛况。可以想见,佛坐于莲花之上,而菩萨手持莲花、足踩莲花,处处皆是莲花。

花开了,佛在微笑。

花是莲花,佛,是前世的因缘。

岁月沧桑,麦积山石窟留存至今的221个大小窟龛、10632身泥塑与石雕、1000多平方米壁画,是古人给后人的馈赠,亦是后人对古人的遐想。

于是,艺术在山崖呈现,山崖交织成了艺术的世界。

4

现代人的智慧,在于用科技和机器征服自然,而古人凭借血肉之躯和信仰的执着创造奇迹。在麦积山微微泛红的砂砾岩上开凿洞窟并施彩塑像,得有多少工匠汇聚于天水的这片广阔山野啊!他们一步一步行走,一步一步抵达,有困厄,有悲伤,有期望,也有憧憬,麦积山似乎成了每个人生命的归宿——恐怕,那才称得上是“跋涉”吧。

作为佛教东传后修建的大型石窟群之一,麦积山石窟因为处地的独特,有着“承前启后”的意义。它既吸收了西域石窟造像之精髓,又辐射影响了中原石窟的营建,且佛祖和菩萨已走下“神坛”,万余身彩塑,风格趋于世俗化,像是芸芸众生在石窟里的一场场盛装聚会。余秋雨先生曾写道,“中国宗教颇多世俗气息,因此,世俗人情也会染上宗教式的光斑(《都江堰》)。”麦积山石窟是世俗气息和宗教光斑两相辉映的最好见证,而这大概也是中华文化生生不息的奥秘吧——互鉴互生,彼此交融。

远眺麦积山红色的山崖,我想,千百年前的窟群一定比现在更加蔚为壮观,高高的“麦垛”上有万千造像,姿态各异、色彩缤纷,形神皆备、气宇轩昂,或坐或站的千百年里,微笑着和众生对话,人间多少兴亡交替,无不收入他们的眼眸,而微笑是永恒的表情,是洞达了生命本质后的欣然和释然,难怪这立于山崖上的石窟群被誉为“东方雕塑艺术陈列馆(历史学家范文澜评价)”。

行走于麦积山石窟蜿蜒曲折的凌空栈道,真的需要一份胆量,因为人就在悬崖上,可当你意识到最初的开凿或塑像就是在悬崖上完成,工匠们的心境是那样平和、那样安宁时,你会觉得,也许能工巧匠们忘了危险,忘了脚下即是深渊,而是全身心投入,把生命付与一个个洞窟、一尊尊塑像,不然,就无法解释这些艺术的杰作为什么会有呼之欲出的生命力。

5

我想到了开凿石窟的那些王朝。

先是公元384年—公元417年的后秦姚兴时代,属于麦积山石窟的初创,然后是北魏,大兴于明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋焘、孝文帝拓跋宏三朝,接着是西魏、北周。朝代如走马灯般更迭,而麦积山的空谷足音却显得与世隔绝。想想看,从后秦至今,真是沧海桑田,崖壁上的斧凿声已经绵延回响了1600多年,而万余身造像也已在山崖上“活”了1600多个春秋。

多年前,当麦积山有了第一尊“活”的塑像时,便有了第一朵盛放的莲花,亭亭玉立,从崖壁上开出。时光的漫长和不可预测,都雕琢在了红色的山崖上,之后的年代里,纷乱也好,安定也罢,开窟造像是为信仰寻一处清净,于是,不断有人来此,接续前朝的斧凿声。石窟慢慢成了规模,最初朴素的信仰被后来的美轮美奂所取代,这就是隋、唐、五代、宋、元、明、清各个朝代在麦积山留下的艺术气息。

沿着栈道行走,与眼前繁复而绚丽的佛或菩萨相对时,你不得不确信历史的宏大和朝代的煊赫。隋的短促、唐的繁盛、宋的优雅、元的旷达……是后世津津乐道的话题,但在麦积山石窟却有了几乎相近的表达:用色彩调和王朝的想象,为信仰绘制最美的图景。阳光打在崖壁上,有岁月的尘埃缭绕,佛祖在微笑,菩萨在微笑,弟子在微笑,小沙弥在微笑,金刚力士在微笑,连山间的鸟儿和草木也在微笑,但没有嘈杂,更没有众声喧哗,而是屏息凝视,静观一朵朵莲花在山崖上盛开。

莲开了,开在像麦垛的山峰上。

当莲花开满的麦积山为世人所知后,因“天河注水”而得名的天水,便成了闻名于世的佛教艺术圣地。拥有这样的石窟寺,陇东南的广阔热土,更有了文明的底气。

6

踏雪麦积山,有令人难忘的邂逅。

天水籍的友人卢昌明,年轻有为,趁着休假,带河南朋友来麦积山石窟参观。在这个有雪的初春,我们的相遇短暂却美好。巧的是,我们几人的故乡,皆有闻名于世的石窟寺:麦积山石窟、龙门石窟、云冈石窟,故而话锋里透着对各自家乡的盛赞。

卢昌明告诉我,天水古称“秦州”,得益于渭河与藉河的滋养,这里的人不仅生得秀气,更创造了悠久厚重的文明,而麦积山石窟是天水文明之海里最璀璨耀眼的明珠。从他的话里,我听到了一个在异乡工作生活的年轻人对故土的赞誉和自豪,也感到了历史给予这片土地上的人们无以言表的自信。

正如卢昌明所言,游客千里迢迢来到天水,无不冲着麦积山石窟,皆是来看留存至今的艺术瑰宝,一如当年工匠们的漫漫跋涉。当每个人像登天梯一样攀上“麦垛”,凝眸千百年前的造像时,都暂时屏除了尘世的喧嚣,只需用心,即可仰望古人留在山崖上的一道道艺术的灵光——这就是朝圣的意味吧。

麦积山如此,龙门和云冈也一样。

真正广博的文明,永远都不是排斥和抵制,而是包容与借鉴,就像遍开在麦积山上各个朝代的雕塑艺术之花,让今天的人们看到古人的伟大,也让古人感知到今天的人们对艺术的珍视,纵然当年的王朝皆已消隐于时间的长河,但山在,石窟摄人心魄的美,就永不被遗忘。

许 玮,男,1983年7月生于山西大同,毕业于山西大学法学院。大学期间开始写作,在《都市》《朔风》《文艺报》《名作欣赏》《中学生百科》《文汇读书周报》《湖南报告文学》等报刊发表小说、散文、评论等50余万字,现供职于大同市云冈区文联。

(新闻来源:天水市文化和旅游局 转载:李俊锋)