西藏的画中传奇

苦行千里,以画殉山的画家——刘万年

■刘国松

西藏是我十分向往一游的地方,1987年7月,我终于从成都飞去了拉萨。

一个星期的旅游计划本来就很短,再加上缺氧、高原反应,没能看上几个地方。但是除了参观寺庙艺术与感受宗教气氛之外,最使我开心的是遇到了两位汉族画家,一位是美术家协会的韩书力,一位是《西藏日报》的刘万年。前者以其独创的个人绘画语言,诉说他对喇嘛教深切的感受,后者却用其创新的水墨技法,表现他对雪域高原、山川峻岭的热烈爱恋。

刘万年是带有一种浓厚宗教情结,虔诚地膜拜着西藏的荒山秃岭。当他带着他的画来旅馆看我时,刚一打开画面便立刻深深吸引住了我。那是高原的山,西藏的山,让人新奇,让人震撼,与过去中国画家表现过的完全不同。我们的话还没有谈上几句,刘万年在不经意间脱口而出地说:“我愿意为西藏的任何一座山而死!”

他讲这话时,是那样的真诚,那样的率直,我深深地被他那为艺术而献身的英雄气概和发自肺腑的豪语所感动。藏族教徒对山崇拜,我在书上或纪录片中早已看到过,那些虔诚的喇嘛教信徒,每走三步即向“神山”行五体投地大礼一次。信徒们腿上裹着护膝,双手戴着皮套,日以继夜地三步一拜,由家门口直到目的地,有的竟殉教死在路上。这样强烈的宗教感染力,我亦为之愕然。

我的夫人模华信奉佛教,所以她的兴趣主要在寺庙和佛堂。我虽然对寺庙建筑也很有兴趣,但是雪域高原的山水,对我更有吸引力。我一直很想到冰雪覆盖的原始荒原上去看看,到了拉萨之后,才知道这是梦想。最后一天,只好到拉萨河谷的沙石滩上走了走,聊以自慰。可是刘万年却对我不无得意地说:“这些年来,或坐车、或步行、或骑马,除了阿里,西藏的地方我都去过了。山虽然没有全爬过,但都观察过,欣赏过,写生过了,还拍了数千张照片。这次时间太短,下次再来,最好能有半年时间,我一定陪老师您去各地好好看看。”

刘万年出生在甘肃天水,这个号称西北“曲阜”的地方,人们对传统文化特别是书画十分地着迷。所以在当地,只要写的一手毛笔字或会画几笔画的人,都会受到特别的尊重。刘万年从小就受到传统文化和民间艺术的熏陶,6岁开始学习毛笔字和画,时断时续,14岁时竟能对着镜子画一张油画自画像出来。“文化大革命”中,要对毛主席表忠心,整个中国、西北、他的家乡、路边上、村庄口、广场中央都树起了一座座纪念碑式的“效忠墙”,墙上画着毛主席的巨型画像。在他家所在的公社、生产队的要道口的“效忠墙”上的毛主席画像,全是刘万年画的,并且水平非同一般。

1970年底,刘万年收到西藏的亲戚来信,说在西藏可以找到小工,如果愿意的话有人在柳园接他到西藏。刘万年接到信高兴的一夜没有睡着觉,心想,这下终于可以逃脱生产队这个“变相的集中营了”,我宁可死在外边,也不活在家中,即便是到西藏掏大粪也干。甘肃冬天的天气奇寒无比,那年头布匹棉花在中国是紧缺货,刘万年穿着一身补了又补的破棉衣,头上没有帽子,脚上穿着露着指头的旧布鞋,坐上火车到了柳园火车站西藏运输站,住下等他的亲戚来接他。运输站住店的大房子有十多个铁床,中央一个用汽油桶做的大炉子,一次要加几铁铣煤炭,火苗直往天花板上串,火星飞舞犹如节日焰花,刘万年的心随着火焰飞腾,真的要去西藏了?真的要离开“家”了?他觉得像是做梦。他去过兰州,还去过北京,但相比起来怎么都不如这次去西藏这样令他激动,冥冥中觉得,西藏可能就是他这一生中的归属了。他嘴里念着,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。不知为什么,他有一种去“就义”的感觉。

三天后接他的亲戚和他见面了,他们拉上货,坐上“解放”走了8天。在1971年元月的一个下午,当亲戚把他从梦中唤醒时,拉萨终于到了。汽车停在拉萨郊区的小河边,洗刷一路的风尘。阳光温暖着大地,农历腊月的天气,竟然河水没有结冰,清澈见底,甘泉般的河水里竟然有一群小鱼在畅游,远处望见布达拉宫的金顶闪着亮光,白墙、红墙那么地庄重肃穆,又生动活泼。他用手掬着水喝了几口河水,对于来自一个干旱缺水地方的人,这水是这么清、这么甜,他激动地流下了眼泪。

刘万年刚到拉萨,在一家副食场打小工,工作是上山搬石头,建猪圈。一起干活的小工大多是来自四川的工人家属,有20多个。刘万年在这群女人中鹤立鸡群,他能写会画,很快被换了工种,给场里写材料,负责办两块墙报,布置会场等。同时很快又被副食场的上级单位拉萨市贸易公司发现,录取为公司正式职工。1973年,他在《西藏日报》上连续发表了两篇短篇小说,认识了该社的美术编辑马刚,在其指导下,才开始正规学起画来。

当我问起他何以写起小说来时,刘万年说:“大概是1964年我15岁的时候,开始迷上了小说。学校放假时我从学校图书室借了10多本厚厚的小说,没黑没明地读呀、背呀、记呀,憧憬着自己长大后,考上大学,当一名作家。为了有自己的小说书,利用暑假,我和表弟拉了舅舅家一板车水蜜桃,到临县叫卖,赚了三元三角钱,妈妈原本计划给我用这些钱买布做件新衣服上学穿,结果我却买了几本书回来了。我从小学到中学,作文一直不错,常被老师拿到课堂上去朗读呢!我的理想是考一名文科大学,将来当一名作家。同时画也画的很出色,14岁就画的一手好画,那时我就知道列宾、达芬奇的油画。我的宣传画画的十分好,比我们学校的老师还好呢。”

有了老师的悉心指导,再加上用功与才气,刘万年进步神速。1993年西藏日报社下调令调他到报社工作,原单位硬是舍不得放他走。刘万年使出了浑身解数,1995年才调到《西藏日报》当美术编辑至今。其间1979年被送往四川美院进修一年,打造了一些基本的绘画基础。

确定了画西藏山水画初期,刘万年试着用素描、水彩和油画对着西藏那厚重而松散的山岳写生。那时候他认为中国山水画只适合于画江南景色,传统的皴法,也只适宜于写黄山、华岳或雁荡。可是在他去四川美院进修期间,看了石鲁的画展之后,他的观念有了根本改变。他眼见石鲁如何用传统笔墨表现出了黄土高原的特质,给中国画带来了新的气息。回藏后,他下定决心放弃原来的许多爱好,给自己定了一个计划,用十年时间集中所有时间,集中所有的精力,集中所有财力攻西藏山水画这个主题。既然定了这一辈子要画西藏山水画,就必须以西藏的大自然作为蓝本,不要找错地方去什么大学学习,更不能听远离西藏千里万里的专家指导。只有钻山沟、写生,师造化,师西藏的自然,才是唯一正确的学习道路。刘万年利用一切时间去下乡,到深山大川里去体验、去写生、去拍照,不论是东南的横断山脉,还是西边的狮泉河谷(印度河的上游)、雅鲁藏布江边、拉木错的湖畔,都留下了刘万年的足印。他常常穿一件雨衣,这是他多年下乡的经验,晴天遮太阳,雨天遮雨水,冬天挡风雪,画累了躺在地上可隔潮,晚上住在招待所可铺在床上,因为那个床上的垫子十几年都不洗一次的。他背着画具、相机,走进羌塘草原无人区的腹地,爬上海拔6000米的帕里高峰,钻进波密塌方区的深谷,踏上干焦的格尔木沙漠。鞋底磨穿了,脚上的血肉与袜子沾在了一起,脚指甲乌黑,过了一段时间脱落了。眼睛成了雪盲,一见光就流泪不止,脸上一层一层脱皮。经历这么多的困难与磨难,可刘万年根本就不以为苦,一到乡下,什么都忘记了;兴奋,无比地兴奋,常常手舞足蹈,不知疲倦,不怕野兽,为了自己的理想,为了创作出西藏山水画而拼命。西藏的文化人都是如此,都是狂人,都是疯子,好多人为此得了高原病,有几位还献上了年轻的生命,如文学家巧小明,诗人田雯等。

刘万年受到石鲁绘画的启示后,反复地用石鲁的方法和传统的笔墨皴擦,始终无法淋漓尽致地画出西藏的感觉和特质。于是怀疑,不断地反省和再扩大视野去寻找,海外的现代水墨给他带来了灵感,尤其是刘国松老师提出的“先异后精”的精辟论断,成了他创作西藏山水画的理论支点。他高兴地说:“绝对正确,首先不是学传统,首先要不一样,要有自己的样子,要异,而后再精,再细。在精细的过程中你有多大的能耐,就可以离传统多远,画画的你有能耐创造一个新画种出来?跟在古人的后边学舌,谁不会啊!”

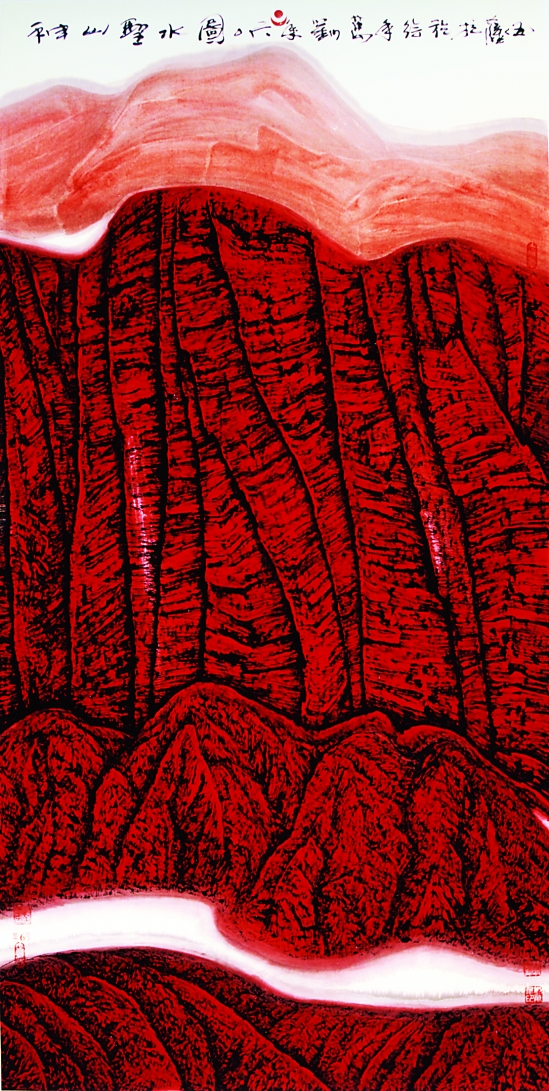

画西藏山水画,他想让传统宣纸摆脱轻、淡,所谓“雅”的感觉,使画面像藏人的皮袍厚重、野蛮起来。他利用各种材质、各种手段都失败了,最后找到了一种方法,画面真的有质感了,有厚重的感觉了,那扇通往西藏山水画的奇门,终于被刘万年找到并打开了。从此,西藏特有的分化石、泥石流、盐碱滩、沼泽地、干草皮、积雪、冰川等自然景色,相继在他的画中显现,随后更采用两面落墨,增加画面层次,获得嶙峋山体的自然效果。一个与古人和今人不同的,属于刘万年独创的、全新的西藏山水画诞生了,真可谓是中国绘画史上的一个伟大创举,可歌、可颂、可树,该歌、该颂、该树。

刘万年的西藏山水画,在构图上追求大、满、整、实。由大中观小,满中见缺,整中求变,实中得质。粗看厚重博大,细观千变万化,外表奔腾流动,内里持重挺拔。刘万年自己说:“西藏的山很多、很大,要画其来龙去脉不行。我采取画一点、画一半(指局部)的方法,叫人从这一点、一半上去想开,去完成观看着的想象力,一叶知秋,一枝红杏出墙,春色已经昂然。”

刘万年的西藏山水画,追求的是自然元性之美,自然元性就是佛性、神性,是人类追求的共性和终极目标。