自全省联村联户为民富民行动启动以来,清水县各级党政组织和广大干部紧紧围绕“八大任务”,牢牢抓住“八项重点”,认真开展“八个行动”,务求取得“八大成效”的总体思路,切实加强领导,不断强化措施,把握着力点,找准突破口,以实实在在的举措,推动联村联户为民富民行动深入开展。

(宣传小分队在田间地头演出)

广泛宣传发动,争取互动支持。在联村联户为民富民行动启动和工作开展中,清水县坚持宣传发动先行,互动支持为要,采取五种模式,突出八个重点,省、市、县、乡四级联动,开展了全方位、多层次的宣传发动工作。共编发简报596期,发放《明白卡》7.8万份,《一封信》3.6万份,《联村联户为民富民行动知识100问》3800册,《联村联户为民富民行动手册》、《联村联户为民富民行动工作指南》、《联村联户为民富民行动干部进村入户工作日志》、《强农惠农富农政策选编》各4万余份,《甘肃农民报》联村联户为民富民行动特刊2000余份。在县电视台、天水在线开设了专栏专题,对联村联户为民富民行动进行了跟踪宣传报道。在全县各乡镇交通主干道和村头巷尾,悬挂宣传横幅120条,制作大型宣传牌15个,建宣传碑54个,书写永久性宣传标语780条。在省、市报刊发表理论文章18篇,在省、市、县新闻网站发表稿件585篇。市、县电视台播报专题新闻20次。创编快板《联村联户为民富民行动就是好》、歌伴舞《联村联户联真情》等群众喜闻乐见的文艺节目,采取文艺小分队的形式,深入田间地头进行了多次演出,形成了互动支持的良好工作局面。

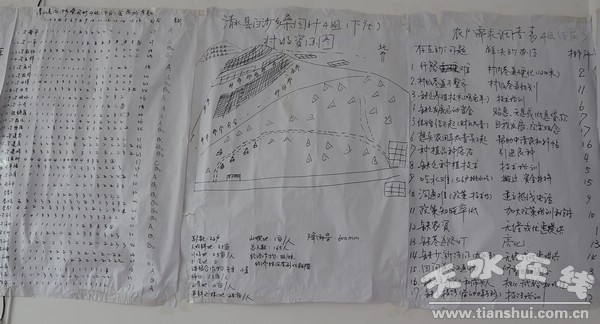

(省农牧厅参与式农村评估(PRA)方法调查结果)

民主确定内容,科学制定规划。采取四种模式确定帮扶村,对组织不健全,班子较涣散的村,重点安排党群部门结对帮扶,对基础条件较差的村,重点安排经济主管部门和实力较强的企业结对帮扶,对社会矛盾较多、治安比较混乱的村,重点安排政法机关结对帮扶,对发展产业有一定基础的村,针对不同产业,重点安排农口单位结对帮扶。在帮扶户的认定上,实行“三审”“一定”“一公开”制度。三审,即根据前期走访的情况,贫困村两委班子、干部群众就帮扶户初审,乡镇对各村提出的帮扶户复审,县扶贫办对全县帮扶户审批。“一定”,即经联村联户领导小组审批后,正式确定帮扶户。“一公开”,即将最终确定的特困户在村党务公开栏中进行公开公示,接受群众监督。在发展规划的制定上,立足县情实际,采取“一看二听三问四理五析”的“五步工作法”,突出了“六个结合”(与上级政策结合、与县上发展思路结合、与村情实际结合、与农民意愿结合、与社会各界的意见和建议结合、与新农村建设结合)。重点做了三项工作,即以贫困村为重点,帮助260个联系村科学合理地制定了《扶贫开发奔小康发展规划》;以贫困户为重点,突出困难群众生产、生活、住房、上学、就医、文化六方面的迫切需求,为10065户联系户有针对性地制定了《脱贫致富奔小康的发展计划》;以帮扶干部为依托,注重发挥干部职工的岗位、专业、信息、人脉、地缘、资金等六大优势,为10065户联系户制定了《帮办实事工作打算》。

完善工作制度,加强档案管理。建立健全了《社情民意明白帐》、《扶贫帮困感情帐》、《经济发展致富帐》、《安全维稳排查帐》、《科技教育培训帐》五本台账,做到底子清、情况明、工作实。建立了信息交流平台,各通过工作简报、信息快报、建立网站等形式,对本单位发现、总结和提炼的好典型、好经验、好做法进行了信息共享。建立了定期报告工作制度,全面落实了月报告、季调度、年总结制度。建全了档案管理工作制度,实行了“两个阶段、四项要求、六个步骤”的“二四六”建档法,全部建档工作分为“集中整理和动态整理”两个阶段。第一阶段由县乡两级对贫困村和特困户进行统一建档,实现从无到有。第二阶段安排专人,根据工作开展情况,及时填写档案内容,实现动态管理。全县260个贫困村、10065户特困户均建立健全了档案,实现了统一集中管理。

(督察组查阅“双联”行动资料)

加强督查指导,确保措施落实。坚持把联村联户为民富民行动作为各级党委、政府督查考核的重点,加强工作指导,累计开展联村联户为民富民行动督查12次,有效促进了工作开展。同时,完善了考评督导办法,把联村联户为民富民行动的工作实绩作为一项重要内容,纳入了“乡镇十星制考核”和“部门责诺评考核”,从组织领导、职责任务、工作措施、工作成效等方面,明确了相应考核指标,确保了各项工作有序进行。

(李江生和他的红头波尔山羊)

培育树立典型,加强示范引导。坚持把培育、挖掘、塑造典型作为开展联村联户为民富民行动一个重要方面,采取多种形式、多种渠道全面推广。涌现出了白沙乡桑园村农民郑喜儿、永清镇张杨村农民李江生等基层农民群众的好代表、好典型,先后采编制作了专题片《郑喜儿小康之路》,分郑喜儿的心里话、郑喜儿的新期盼、郑喜儿的新希望等三部分进行推广,对永清镇张杨村农民李江生通过联村联户为民富民行动,发展波尔山羊养殖,走上致富道路的经验和做法,及农民群众在联村联户为民富民行动中的所想、所盼、所愿和取得的初步成效,在全县范围进行了广泛宣传报道,扩大了示范带动作用。