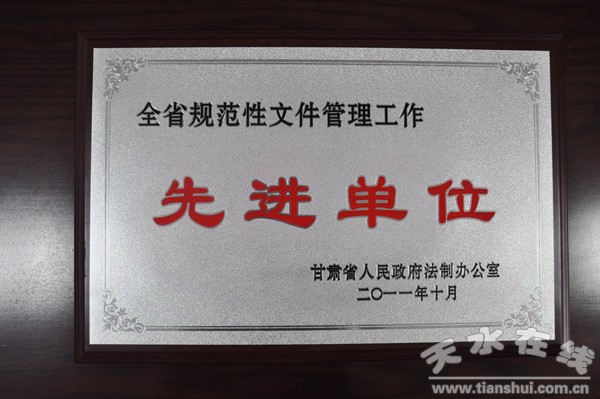

日前,从召开的全省规范性文件管理会议上传来喜讯,秦安县人民政府被省政府法制办公室评为全省“规范性文件管理工作先进单位”。

近年来,秦安县认真贯彻落实国务院《关于加强市县政府依法行政的决定》、《关于加强法治政府建设的意见》和《甘肃省规范性文件管理办法》,将规范性文件管理工作纳入政府重要议事日程,以规范权力运行为重点,紧紧围绕实现“有件必备、有备必审、有错必纠”的工作目标,不断加强制度建设,完善工作措施,促使规范性文件管理工作逐步走向规范化、制度化、程序化。

一是加大宣传力度,提高对行政规范性文件备案的意识

秦安县委、县政府对行政规范性文件备案高度重视,将此项工作作为依法行政的重要内容来抓。根据县依法行政领导小组要求,采取多种形式加大行政规范性文件备案的宣传力度:一是将《甘肃省规范性文件管理办法》转发至全县各部门和乡镇机关,要求认真学习领会;二是举办全县依法行政专题培训班,将规范性文件的制定、发布、备案审查作为培训的重点内容,通过广泛宣传培训,有效提高了全县上下对行政规范性文件备案的认识,为依法制定规范性文件奠定了坚实的基础。

二是健全制度,规范制定程序

为使规范性文件制定工作能够有章可循,根据《甘肃省规范性文件管理办法》的规定,研究制定了《秦安县人民政府规范性文件制定程序规则》(以下简称《规则》),从规范性文件的制定主体、制定程序、遵循的原则、制定体例、文字规范、备案审查等方面作出了详细规定,并建立了责任追究制度。为确保规范性文件合法、适当、协调和符合制定技术规范,《规则》规定,规范性文件的制定必须按照计划、起草、征求意见、论证、集体审议、决定、公开发布的环节进行,并明确了“五个不发”,即:凡与法律法规相抵触的不发;凡与政策相违背的不发;凡脱离实际的不发;凡违背程序的不发;凡涉及收费和其他部门职责没有会签的不发,有力地推进了规范性文件制定的规范化、程序化。

三是严格把关,提高规范性文件质量

一是实行前置审查。对部门起草拟以县政府名义出台的规范性文件,均实行前置审查,具体工作中,部门起草的拟以县政府名义出台的规范性文件初稿,首先由法制办审核把关,并采取专题座谈会、发送征求意见函等多种形式对规范性文件的合法性、有效性、制定程序依法予以审查。同时,按照简明、通俗、准确、规范的原则,对规范性文件进行文字和技术审查,提出审核意见,报县政府常务会议研究确定是否制定发布。二是严格备案审查。切实做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。各乡镇政府、县政府工作部门及其他依法行使政府管理职能的机构制定的规范性文件,自发布之日起10日内,由发布机关将规范性文件正式文本一式二份报送县政府,由法制办具体负责规范性文件备案审查工作。审查过程中,既坚持原则,又讲究方法,将涉及行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等内容的规范性文件作为重点进行审查,对审查发现问题的文件,注意充分听取制定机关意见,耐心协调沟通。对审查的规范性文件涉及其他部门职责的,组织其他部门协助审查;存在复杂、疑难问题的,组织政府法律顾问进行论证;涉及人民群众切身利益的重大决策事项,还通过组织听证会、论证会广泛听取各方面意见。加强了与人大、政协的联系,认真听取他们的意见,确保规范性文件的合法性、有效性。三是加强审查监督。将规范性文件备案审查工作纳入了行政执法责任制,定期进行检查,对“有件不备”的实行了通报、督办、责任追究等制度,通过《政务动态》交流备案工作情况,有力的促进了各乡镇、各部门对规范性文件审查备案工作的积极性和自觉性。同时,积极探索指导、督促规范性文件备案审查工作的新方法、新路子,通过备案审查工作措施,健全备案监督机制。

四是实行公示制度,提高规范性文件的透明度

为规范政府行为,增强规范性文件透明度,要求全县行政机关对制定、修改、撤销、废止的规范性文件在10日内,必须通过政府网站、广播、电视、政务公开宣传栏等形式向社会进行广泛公示,使行政管理相对人在第一时间了解我县新近制定的规范性文件,保证他们的知情权。法制办对各行政机关实行规范性文件公示制度的情况进行监督,定期进行检查,对不按规定实行公示的规范性文件,立即责令制定单位限期改正,逾期不改正的,予以通报并提请县政府对未公示的规范性文件作出相应处理。

五是定期清理,确保规范性文件合法有效

按照“立、改、废”相衔接的原则,制定并完善了规范性文件定期清理制度。按照“符合法律、切合实际、科学严谨、全面及时、注重质量”的原则,对1996年1月至2010年5月期间县政府和以县政府办公室名义下发的3158件文件进行了全面清理,属于规范性文件的有41件,通过清理,废止与行政许可法不一致、不符合政府职能转变要求、束缚经济发展的规范性文件18件;保留规范性文件23件,建议修改的规范性文件1件,从而确保了规范性文件“立、改、废”制度的有效衔接,保证了全县抽象行政行为的合法有效,有力地促进了依法行政进程。