兰州黄河铁桥晋升“国保”

本报讯 昨日,国务院公布第六批全国重点文物保护单位名单,共有 1080个单位入选。我省新增了29处国家级文物保护单位,兰州的标志性建筑物———黄河铁桥名列其中。

我省新增的古遗址9处:东乡族自治县新石器时代的“林家遗址”、会宁县新石器至青铜时代的“牛门洞遗址”、临洮县新石器至青铜时代“寺洼遗址”、酒泉市新石器至青铜时代“西河滩遗址”、玉门市青铜时代的“火烧沟遗址”、安西县汉至唐的“破城子遗址”、民乐县汉至晋的“八卦营遗址”、夏河县唐至明的“八角城城址”、景泰明代的“永泰城址”。

新增古墓葬1处:兰州市榆中县明代的“明肃王墓”。

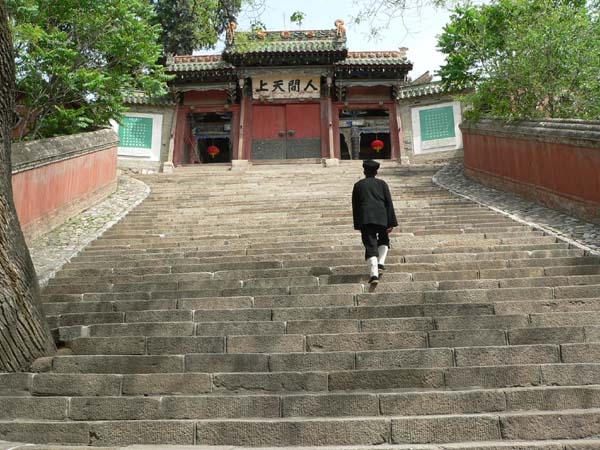

图为天水玉泉观

新增古建筑11处:宁县宋代的“湘乐砖塔”、天水市元代至清代的“玉泉观”、天水市明代至清代的“后街清真寺”、永登县明代至清代的“红城感恩寺”、秦安县明代至清代的“秦安文庙”、张掖市明代至清代的“张掖鼓楼”、张掖市明代至清代的“西来寺”、正宁县明代的“罗川赵氏石坊”、永昌县明代的“永昌钟鼓楼”、平凉市清代“延恩寺塔”、张掖市清代“张掖会馆”。

新增石窟寺及石刻4处:庄浪县南北朝至明代的“云崖寺和陈家洞石窟”、武山县南北朝至元代的“木梯寺石窟”、泾川县南北朝的“王母宫石窟”、徽县宋代的“摩崖《新修白水路记》”。

新增近现代重要史迹及代表性建筑4处:兰州市清代的“兰州黄河铁桥”、民勤县民国的“瑞安堡”、渭源县民国的“灞陵桥”、迭部县 1935年“俄界会议旧址”。

相关新闻

4处文物单位并入现有全国重点文物保护单位

安西县汉代至唐代的“锁阳城墓群”归入第四批全国重点文物保护单位锁阳城遗址、永登县明代的“显教寺和雷坛”归入第四批全国重点文物保护单位鲁土司衙门旧址、天水市南北朝至清代的“仙人崖”石窟归入第一批全国重点文物保护单位麦积山石窟、清水县南北朝时的“鲁恭姬造像碑”归入第一批全国重点文物保护单位麦积山石窟。

我省18个非物质文化遗产进入“国家队”

我省有18个非物质文化遗产项目首批进入“国家队”:陇剧(陇东道情)、太昊伏羲祭典、和政县松鸣岩花儿会、庆阳香包、临夏砖雕、保安腰刀、贤孝(河州和凉州)、曲子戏(敦煌、华亭)、庆阳唢呐、花儿(康乐县、岷县、和政县)、裕固族民歌、河西宝卷(武威、酒泉)、格萨尔史诗、兰州太平鼓、永登高跷、兰州鼓子、黄河大水车制作技艺、酒泉夜光杯雕、环县道情皮影戏。

资料链接

重点文物分3级保护

据统计,目前我国已登记的不可移动文物近40万处,包括古代文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代历史遗迹和建筑等。

我国的重点文物保护单位分为3级:国家级、省(市、自治区)级和县级。其中,全国重点文物保护单位级别最高。根据相关法律规定,“国保”单位如果要对其进行迁移、维修、重建或用作其他用途,必须报请国务院批准。兰州黄河铁桥俗称“中山桥”,是黄河上第一座真正意义上的桥梁,因而被称为“黄河第一桥”。

中山铁桥的前身是明洪武5年(1372年),宋国公冯胜在兰州城西七里处建的浮桥;明洪武18年(1385年),兰州卫指挥杨廉将浮桥移至今日位置,至今遗存重10吨、长 5.8米的铸铁桥柱“将军柱”3根。

清光绪33年(1907年),清政府在兰州道彭英甲建议和甘肃总督升允的赞助下,动用国库白银 30.669万两,由德商泰来洋行喀佑斯承建,美国人满宝本、德国人德罗做技术指导,建起了长 233.33米,宽7米的黄河第一座铁桥,初名“兰州黄河铁桥”, 1942年改为“中山桥”。 1954年,人民政府整修加固了铁桥,又增加了五座弧形钢架拱梁。