赵充国

赵充国(前137-前52年),字翁孙,西汉陇西郡上邽(今甘肃天水清水县)人。是西汉杰出的军事家、政治家,被史称为“中兴良将”,亦被后世誉之为“救时贤相”。赵充国生活在西汉武、昭、宣三帝在位期间。他幼时就矢志刻苦攻读诗书,钻研《孙子兵法》,苦练骑射本领,了解少数民族内情。良好的家教和陇西尚武精神的薰陶,使赵充国“为人沉勇有大略,少好将帅之节,而学兵法,通知四夷事”。武帝太初三年(前104年),赵充国以“六郡良家子”被选入建章宫为羽林骑兵,从此开始了他长达半个世纪的戎马生涯。

在汉武帝、昭帝在位时,赵充国曾随贰师将军李广利征匈奴,后驻屯上谷(今河北省怀来县一带),独镇一方,俘获匈奴西祁王,威震匈奴诸郡,因功勋卓著而官至后将军。昭帝死后,赵充国与霍光等策立宣帝即位,被封为营平侯。本始二年(公元前72年),宣帝派5路大军反击匈奴,赵充国独领3万奇兵深入塞外1800里的蒲类海(今新疆巴里坤湖),大败匈奴蒲阴王于侯山。元康四年(前62年),匈奴10万骑兵南下,赵充国以4万骑兵北上五原、朔方、云中、雁门、上谷、渔阳等缘边9郡,匈奴王单于闻风不敢交战,率兵北归,匈奴对西汉北方的威胁由此解除。

羌人作为青藏高原和陇西的游牧民族,曾被汉武帝设立河西四郡加以管理,并且为了保障汉与西城联系的畅通,“不使居湟中地”。汉宣帝元康三年(前63年),居住在今青海一带的先零羌北渡湟水,侵占牧地,光禄大夫义渠安国派兵镇压,激起先零羌与其他各部羌族豪帅解仇结盟,起兵反叛。

西羌反叛,朝中将领正值青黄不接。正在宣帝一筹莫展之际,年已76岁高龄的三朝老臣赵充国毛遂自荐,主动请缨西征,得到批准。汉宣帝神爵元年(前76年),赵充国受命前往金城(今兰州市西),组织骑兵1万,巧渡黄河天险,深入羌地。经过深入了解西羌内情,赵充国将军事进攻威慑同政治瓦解相结合,决定只攻打反叛的主力先零羌,对罕羌等反叛态度不坚决者采取了安抚团结为主,进而达到“全师、保胜、安边“的策略。不久,羌部落心悦诚服地归顺了西汉。

汉军众多人马深入塞外作战,不但要耗费国家大量钱粮,“难久不决,徭役不息”,也加重人民负担;而且还有“它夷卒有不虞之变,相因并起”的危险。赵充国深谋远虑,顾不得长期戎马劳顾染上足疾的病痛,平羌初胜就根据战局的变化,及时提出了罢骑兵留士兵屯田,“以待其敝”的主张。向朝廷一上《屯田奏》,提出了寓兵于农的方案,认为汉军深入羌地,只要长期“分屯要害处,冰解漕下,缮乡亭,浚沟渠,治湟陿”,在湟水谷地广开屯田。让士兵平时生产,战时出兵,不仅会“益积畜,省大费”,而且还可扩大军事威慑,瓦解分化叛羌。宣帝和朝廷文武百官不懂赵充国屯田策的奥妙,一片反对声。赵充国以战略家的眼光和西羌部落不断有归附的事实出发,二上《屯田状》:“臣闻帝王之兵以全取胜,是以贵谋而贱战,战而百胜。”“万人留田顺天时,因地利,以待可胜之,虏虽未诛伏,幸兵决可期月而望”。并进一步详述“留屯田得十二便,出兵失十二利”,这就是著名的《不出兵留田便宜十二事》。

但朝廷对赵充国屯田策仍表示怀疑。赵充国毫不灰心,他从国家民族利益出发,置个人生死荣辱于度外。“昧死陈愚”,又第三次上《复奏屯田》。指出“屯田内有亡费之利,外有守御之备,骑兵虽罢,虏见万人留田为必禽之具,其土崩归德亦不久矣”。如果仅单纯出兵,则只能“释坐胜之道,从乘危之势,往终不见利。”赵充国还因分为利导从全局战略的高度指出:“匈奴不可不备,乌桓不可不忧。“惟有屯田可收“以逸待劳之利”,进而安定整个西北边防。如此透彻的分析终于说服了宣帝和群臣。屯田三奏,开始时赞成的人仅“什三,中什五,最后什八”。

屯田计划批准后,其他各路军队在完成收降叛羌8千人的策应任务后撤回,独留赵充国一部实施屯田。赵充国迅速组织将士筑路架桥,修缮房屋邮亭和烽台,凿沟开渠,大兴屯田。到次年五月,5万多叛羌已有31200人归附,除死伤者之外,继续顽抗的叛羌仅有4千人,屯田策速显奇效,大获成功,赵充国凯歌高奏,罢屯班师回朝。当年秋天,羌人各部首领联合杀死先零羌豪帅犹非和杨玉,全部归汉。西汉朝廷在金城设置属国,“以处降羌”。至此,羌乱彻底平息。

神爵二年(前60年),赵充国凯旋。紧接着“乞骸骨”请求退休。赵充国退休回归故里后,边界有警,朝廷依旧登第征求他的意见。甘露二年(前52年),85岁的赵充国去世。宣帝感其功绩,追赠他“壮侯”谥号,并画像于未央宫麒麟阁。汉成帝时文学家杨雄就画作赞,最后四句是:“在汉中兴,充国作武,赳赳桓桓,亦绍厥后。”

赵充国一生身经百战,战匈奴、安朝廷、平羌乱,深受时人称颂和后人怀念。毛泽东曾多次提及赵充国,称他很能坚持真理,并指出其屯田策起初赞成者不过十之一二,到后来赞成者竟达十之八九。毛泽东还感慨说,真理要被人接受,总要有个过程,古今无不如此。

今天水市清水县城北一里的白土崖村有赵充国墓。 据《甘肃省通志稿》记载,墓修于东汉建安年间,宋代扩大墓区保护范围,以后久废失修。清嘉庆、道光年间进行过较大的整修。解放后,墓区被列入甘肃省文物保护单位。近年来,墓区经大规模修复、保护和拓展,建为赵充国陵园。现在,墓区牌坊高耸、青松葱郁、花草茂盛、石碑灿然、造像伟峻、墓冢完整,这里已成为凭吊军事家、政治家赵充国和观光游览的胜景。(《天水通史》)

充国广场工程竣工

▲2011年12月15日,清水县隆重举行充国广场竣工仪式。

▲2011年12月15日,清水县隆重举行充国广场竣工仪式。

▲县四大组织主要领导给充国将军像揭幕

▲充国广场

▲充国广场

▲充国广场

2011年12月15日,清水县隆重举行充国广场竣工仪式。该项目的建成,是展示清水轩辕历史文化名城的一个重要载体,是逐步将东部新城区打造成为服务功能齐全、基础设施完善、生态环境优美、人文内涵丰富、地方特色鲜明的现代化城市新区的重要举措。

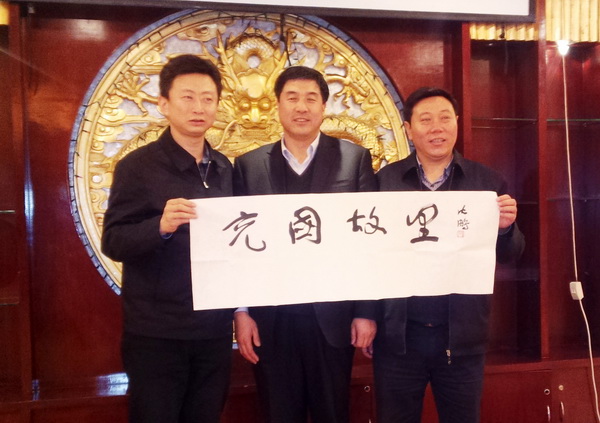

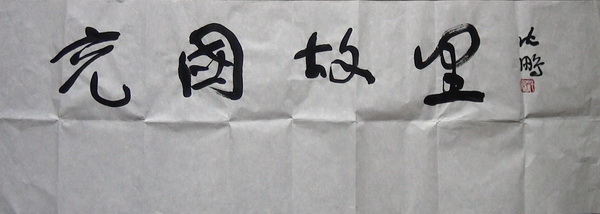

原中国书协主席沈鹏为清水县题词:充国故里

(2012年3月,沈鹏为清水县题词:充国故里。图为沈鹏之子沈千帆受委托向清水县委、县政府转赠题词)

沈鹏题词:充国故里

为了完善县城功能,提升城市品位,改善城市面貌,丰富市民生活,加快宜居环境城市建设步伐,清水县于2011年历时半年多,投资800多万元,建成了东部新城区广场。为反映清水深厚的文化底蕴,该广场以西汉名将赵充国生平功勋为主题,以水景喷泉、坐人花池、镶嵌涌泉等元素为衬托,广场中心为西汉名将赵充国雕像,周边为五星形态步行道和水景喷泉,功能定位为文化娱乐、健身休闲。工程建成后,县委、县政府命名为充国广场。邀请原中国书法家协会主席沈鹏先生题写了“充国故里”。该题词镶嵌在充国广场的主入口处,原稿存放于清水档案馆。沈鹏先生的题词为清水县发展旅游经济,提高清水知名度,增添了重要的文化内涵。

清水县隆重举行赵充国将军雕像重建落成仪式

▲维修重建后的赵充国将军雕像

2016年12月21日上午,清水县隆重举行赵充国将军雕像重建落成仪式。

充国故里

▲清水充国广场 天水在线无人机航拍小组2015年5月6日拍摄

▲清水充国广场 天水在线无人机航拍小组2015年5月6日拍摄

▲清水充国广场 天水在线无人机航拍小组2015年5月6日拍摄

▲赵充国将军铜铸骑马式雕塑

赵充国,字翁孙,生于西汉武帝建元四年(公元前137年),卒于宣帝甘露二年(公元前52年),陇西上邽(今清水)人,西汉名将,终年八十六岁。

赵充国自幼善骑射,熟读兵书。以六郡良家子补建章宫羽林兵。由于武艺出众,不久即随贰师将军李广利出击匈奴。有一次,战争失利,全军被围。充国率精勇百余名杀出重围,挽救了败局,身负重伤二十余处,汉武帝在行营查看了伤情并给以抚慰,从此声名大震,任命为中郎将,后迁车骑将军长史。昭帝时,率军伐氐羌,俘获了西歧王,对安定疆土立了很大的功劳,被升为后将军,兼任掌管宫苑农桑的水衡都尉。抗击云雁匈奴时又建功勋,封营平侯,仍领水衡都尉。神爵元年(公元前61年)年逾七十的赵充国,督兵西陲,挫败诸羌进犯,并再三上书:提出“寓兵于农、屯田戍边”的主张。在当时起了重要作用,既能减轻全国人民的负担,又能适应战争的需要。经朝延准许建立金城属国(今兰州及青海的河湟一带)实行屯田,给这一带的汉羌人民休养生息创造了条件。八十岁时自请告老,宣帝赐安车驷乘,黄金六十斤。 八十六岁时病故谥壮侯,葬于邽山之阳,今清水县牛头河北李崖村石佛坪。历代史学家及毛泽东均对赵充国的历史功绩做出过高度评价。

赵充国陵园位于清水县城北二里的李崖村石佛坪,1962年公布为省级重点文物保护单位。园内遗存赵充国墓冢,冢前两座遗存碑亭内立清嘉庆十三年(1808年)“汉后将军营平侯之墓”和清道光乙酉年(1825年)“汉故将军营平侯之墓”的石碑两通。陵园建筑肃穆典雅,气势恢宏,环境优雅,景色宜人,墓区现存国保单位一处(鲁恭姬造像碑)、省保单位宋墓群、县保单位历代石刻碑30通,是清水历史文化的重要窗口之一。

充国故里作为清水文化的一大特色,是因为赵充国是清水历史上闻名于古今中外的重要历史人物,而赵充国一生对当时及至后世产生重要影响的是自他开始实行“寓兵于农、屯田戍边”的屯田战略,建立金城属国,实行“屯田戍边”,形成了长达一百二十多年的西北安定局面。

为纪念西汉名将赵充国生平功绩,着力打造充国故里文化,清水县先后启动实施了充国广场、充国大道建设工程,以此为带动建设服务功能齐全、基础设施完善、生态环境优美、人文内涵丰富、文化特色鲜明的现代化城市新区。2011年,清水县东部新城区充国广场建成,赵充国将军铜铸骑马式雕塑矗立其中。充国文化广场的建成,必将带动清水县东部新城区建设的迅猛发展。

赵充国陵园:凭吊怀古先烈的圣地

赵充国陵园景区位于清水城北李崖村石佛坪,距离县城1公里多。后历代辟祭田,修祭殿,勒石刻碑,铭其事迹。陵园建筑典雅肃穆,气势恢宏,墓区现存土冢,冢前有碑亭两座,为清嘉庆十三年(1808年)“汉后将军营平候公讳赵充国之墓”和道光年“汉故将军营平候之墓”的石碑。陵园内还有鲁公姬造像碑、宋墓群等,是一处休闲旅游凭吊怀古的好去处。

赵充国陵园:解读秦汉“关西出将”的历史密码

文/图 兰州晨报记者 刘小雷 周言文

清水县城北李崖村石佛坪的赵充国陵园里,高高隆起的封土冢上芳草萋萋、藤蔓缠绕,前几日当地百姓拜祭敬献的花环仍然散发着余香……

赵充国之所以能名垂青史,在于他做了三件重要的事:一是抗击匈奴,良好地处理了与周边诸少数民族的关系,给汉朝边疆带来了稳定。二是与大司马霍光一起废了荒淫靡色的昌邑王刘贺,拥立刘询,尊为宣帝。此一“定册尊立”之功,使赵充国获得了侯爵。三是赵充国首开屯田戎边之策,不仅对当时守边御敌起了巨大作用,而且在历史上产生了深远影响。

它们在漫漶的时光洪流中,保持着一种骨气和韧度,让我们软弱的灵魂有所皈依

“竹简,是青的,也是易朽的,血是红的,也是易褪色的,但由血书写的竹简却坚比金石,那上面的文字也就有了金声玉振之效了。”在天水记者曾拜谒过李广陵园,在那个静寂的午后李广将军的一腔碧血仍然在奔涌呼啸。但在天水人眼里,在故乡的怀抱中,起造这一座衣冠冢,“我已回归,我本是仰卧的青山一列”,李广将军的魂魄才会有所依托。

汉初的边境战争是一场特殊的战争,其自然和人文特点决定了这场战争异常艰苦残酷。李广壮烈的一生宛若一曲铜琵琶上“铁骑突出刀枪鸣”的急奏,他其疾如风,侵略如火,他率孤军远离后方的长途奔袭,急风暴雨般的仓促遭遇,以及众寡悬殊的孤军奋战,成为经常作战的方式。李广无疑是适应于这些作战特点的杰出将领。非凡的勇敢、决断和应变能力,忠信正直的磊落襟怀,以及有别于传统的治军方法,使他成为受部下拥戴、敌军闻之丧胆的一代名将。

在天水,和飞将军李广有关的地名还有一个是西关的飞将巷。天水作家王若冰说起这个巷道里居住的李氏家族,家大业大,人口众多。李氏先祖中有一个叫李尚的人在汉代以前担任了成纪县令,就是如今称谓的县长官职,那时成纪县地盘很大,东北起于陇坂,西南至皋兰、陇南,就在李尚当县令时,他的儿子李广长大成人,18岁时和堂弟李蔡一同参了军。从飞将巷走出去的两个年轻人中,后来封侯拜相的李蔡现在几乎无人再提起,而生前郁郁不得志的李广却最终声名万古不朽。

而在成纪的大地之上,像这样的衣冠冢还有很多,它们在漫漶的时光洪流中,保持着一种骨气和韧度,让我们软弱的灵魂有所皈依。

6月初的一天,我们从天水赶往清水县城,去拜谒另外一座声名远播的衣冠大冢。到清水县城已是深夜,城边就是滚滚奔流的牛头河。霓虹闪烁,这里的夜生活也很是热闹,一点也不像西北内陆偏僻的小城。住宿的地方就在牛头河边,陪同我们的清水县委宣传部主任杨兆康告诉我们说,河的对岸,正对着我们的就是赵充国陵园,就是我们此行的目的地。因为天色已深,加之牛头河两岸高大的树林遮挡,我们在此时此刻并没有看见赵充国陵园。但能感觉到那座小山岗的松柏树影隐隐有龙虎之姿。

第二天一大早,我们在磅礴的大雨中,冒雨前往赵充国陵园。穿行在清水县城内,突然发现我们正在走的这条街道的名字就为“充国路”,在清水,人们为了感念赵充国将军,除了保留了他的衣冠冢,还用他的名字命名了街道,来时时刻刻提醒人们,不要忘了家乡的英雄。

赵充国陵园就在牛头河畔。陵园的正面是一个两侧回转楼梯的台地,正中央是五幅石刻画,画中雕刻的正是赵充国大将军的一生。在石刻画的上方,有“文韬武略 靖边保国” 八个蓝色的大字,这是世人对赵充国一生最为精准的评价。拾级而上,就来到了陵园内部。一尊汉白玉的赵充国雕像直入眼帘,将军身披铠甲,左手持剑,右手拿简,可见将军既能征战沙场,胸中又有治国之策,用“文韬武略”来形容赵充国的确是一点也不为过。

谚语和成语“百闻不如一见”讲的就是赵充国的故事

雕像的后面,就是赵充国的衣冠冢。墓冢高3.8米,底径10米,冢前左右竖立遗存碑亭两座,内立清嘉庆年间“大汉後将军营平侯之墓”和清光绪乙酉年“汉故将军营平侯之墓”的石碑两通。先后建起仿汉白玉四柱冲天式牌楼一座,建仿古建木结构碑亭两座,一座内立元代书法家赵孟頫书《赵充国颂》碑刻,另一座内立北周天和二年鲁恭姬造像碑一通。《赵充国颂》碑刻集有两绝:西汉著名文学家扬雄的文章,元代书画家赵孟頫的书法。

那么赵充国为什么会在后世被人们如此敬仰,在他的故里至今都还能保留着将军的衣冠冢,甚至还用他的名字来命名街道?这就不得不追溯一下赵充国将军的一生。

赵充国(公元前137-公元前52年),字翁孙,原为陇西上邽(今甘肃省天水市)人,西汉著名将领,历事武帝、昭帝、宣帝三个皇帝。赵充国为人沉着勇敢,有远见深谋,在当时屯田政策上做出了卓越贡献。公元前74年(元平元年),赵充国与大将军霍光一起决策拥立汉宣帝刘询为皇帝,被封为营平侯。到了晚年,赵充国要求退休,回了家乡。但是朝廷议论“四夷”问题,还常常参与兵谋。甘露二年(前52年)去世,终年86岁,谥为壮侯,葬于圭卜山之阳(今清水县城西北的李崖)。

赵充国最初时只是一个骑士,后来作为六郡的良家子弟善于骑马射箭被补为羽林卫士。他为人沉着勇敢,有很深的谋略,年轻时喜好将帅的气节,就去学习兵法,通晓了四方蛮夷的事情。在屡立战功之后,西北的匈奴、鲜卑等少数民族听到中原的大将是赵充国时,甚至都会领兵退去。

赵充国善于治军,爱护士兵。行必有备,止必坚营,战必先谋,稳扎稳打。在平叛战事中,他坚决采取招抚与打击相结合、分化瓦解、集中打击顽固者的方针,能和平解决的,决不诉诸武力,这完全符合《孙子兵法》:“百战百胜非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”尤为难能可贵的是,当时他的主张受到朝廷大臣和宣帝的一致反对,但他无所畏惧,反复上书说明这一方针的正确性和必要性,终于为宣帝和大多数朝臣所接受。

我们常说的谚语和成语“百闻不如一见”讲的就是赵充国的故事,《汉书·赵充国传》:“百闻不如一见,兵难遥度,臣愿驰至金城,图上方略。”说的是汉宣帝时期,羌人入侵,攻城夺地,烧杀抢掠。汉宣帝召集群臣计议,询问谁愿领兵前去拒敌。76岁的老将赵充国,自告奋勇请求前往。汉宣帝问他要派多少兵马?他说:“百闻不如一见,我想亲自到边境看看,确定攻守计划,画好作战地图,然后上奏。” 耳听为虚,眼见为实,凡事要调查研究才能下结论,这句“百闻不如一见” 也从另一个侧面证明了赵充国的军事才略和胆识。

更令人敬佩的是,赵充国一生的主要功绩集中表现在晚年,73岁时,主动领兵出征,79岁凯旋回京,以如此之老龄,顶风冒寒,坚守边境,这在中外战争史上是极其罕见的。

自汉武帝后,西汉王朝用此特殊方式去追忆国家功臣的名单中,并没有人们熟知的卫青与霍去病。也许当时的舆论已经意识到卫青、霍去病只是开疆辟土的将领,而赵充国则是一位真正懂得建设疆土的军人。

远有蜀汉姜维屯田沓上,近到清代抗法名将王德榜屯田于狄道,似乎都能找见赵充国的智慧

后世的人们追念赵充国并不仅仅是因为他的辉煌战功,而是他铸剑为犁,老成谋国的“寓兵于农、屯田戍边”:汉宣帝元康三年(前63年),居住在青海一带的羌族部落争夺湟水流域的牧地,光禄大夫义渠安国派兵镇压,激起羌族更大范围的反抗,形势异常混乱。义渠安国束手无策,只得退兵令居(甘肃永登县西北)待援。汉宣帝神爵元年(前61年),宣帝重新选派戍边将领,赵充国奋勇自荐,自认为平定叛乱“亡逾老臣者矣”,这时赵充国已是77岁的高龄。受命之后,赵充国先至金城,调查军情,而后步步为营,层层进逼,击败羌众。在取得了初步胜利之后,汉庭君臣一时被胜利冲昏头脑,认为当此时应集合重兵,一举歼之。若如此湟水流域将又是“边风萧萧,榆叶初落,杀气昼赤,枯骨夜哭”兵凶战危的悲惨景象。

此时老将军的心却异常平静,他连上奏折反复陈明“寓兵于农、耕战两利”的策略。这些奏折中最有名的是《不出兵留田便宜十二事》,提出屯田十二方面的好处和出大兵围剿十二方面的不利的情况。由于他的一再坚持,这一策略终被宣帝采纳。此后青海河湟地区呈现出“郡中乐业”的升平景象。

南朝刘宋时期的史学家范晔誉赵充国“以屯田、遂通西域”。

在陇原大地上,远有蜀汉姜维屯田沓上(今迭部),近到清代抗法名将王德榜屯田于狄道(今临洮),似乎都能找见赵充国的智慧。

站在芳草萋萋的衣冠冢前,我们和清水当地的文友热烈地讨论“关西出将,关东出相”这句俗谚。

“关东”、“关西”的地理位置怎么确定呢?在秦朝的时候,关东、关西是以崤山和函谷关为界,以东称为关东,以西称为关西。而汉代作为一个统治稳定,疆域辽阔的大一统王朝,关东关西的地理概念更加宽泛。有学者认为关东指的是崤山以东的地区,这还是承袭战国时期纵横家的政治地理文化观念,以六国旧地为主,而关西则是指秦国旧地。在张岱年主编的《中国文史百科》上这样说:“关中之‘关’是指函谷关,古函谷关是战国时秦国设置的,在今河南灵宝东北,因关在谷中,深险如函而得名。东自崤山,西至潼关,通名函谷,号称天险。秦汉时期,秦都咸阳,汉都长安,因而称函谷关以西为关中,泛指函谷关以西战国末之秦故地,有时也包括秦岭以南的汉中、巴蜀在内。广义的中原,常常也包括关中平原在内。关东则因秦、汉、唐等朝定都今陕西,故称函谷关或陕西潼关以东地区为关东。”随着时间的推移,宋元以后关东和关西的地理位置并不总是那么固定,即不完全以崤山和函谷关为分界线。

到后来,我们提到这句俗语其实只要注意到“关东”和“关西”,实际上是对“讲经治学”和“鞍马骑射”在地理范畴高度概括就可以了。

关西名将辈出的历史背景,正如司马光所说,“武帝好四夷之功,而勇锐轻死之士充满朝廷。”

《汉书》中这一段不仅验证了“关西出将“的历史事实,还分析了其所形成的社会历史原因。如:《汉书》卷六十九:“赞曰:秦汉已来,山东出相,山西出将。”《后汉书·卷五十八·虞傅盖臧列传第四十八》:“谚曰‘关西出将,关东出相’,观其习兵壮勇,实过余州。今羌胡所以不敢入据三辅,为心腹之害者,以凉州在后故也。”《晋书·载记第十八·姚兴下》“兴如三原,顾谓群臣曰:“古人有言,关东出相,关西出将,三秦饶俊异,汝颍多奇士……”《资治通鉴卷第四十九·汉纪四十一》“‘关西出将,关东出相。’烈士武臣,多出凉州,土风壮猛,便习兵事。”还有唐代边塞诗人李益曾作《边思》一首,“腰悬锦带佩吴钧,走马曾防玉塞秋。莫笑关西将家子,只将诗思入凉州。”李益为陇西人,汉名将李广之后,其父也做过武官,故自称关西将家子。秦汉时期的武将多出于关西地区,而文臣多出于关东即中原地区,是汉代以来人们对这一现象的普遍认同和总结。它既体现了秦汉时代人才分布的区域特性,也体现了关西“尚武”的区域文化特色。

有人统计过,秦汉时期的将帅籍贯,以六郡为多。所谓六郡乃是陇西(治所在今甘肃临洮县)、天水(治所在今甘肃通渭县)、安定(治所在今宁夏回族自治区固原县)、北地(治所在今甘肃环县南)、上郡(治所在今陕西榆林县南)、西河(治所在今内蒙古准格旗西南)。用现在的地理来说,就是陇东、宁南和陕北。此后在漫长的历史时期内,这块地域成为了历朝历代蕴藏武力的一个天然地域。在《汉书》卷六十九中有这样的记载:“……秦将军白起,眉人;王翦,频阳人。汉兴,郁郅王围、甘延寿,义渠公孙贺,傅介子,成纪李广、李蔡,杜陵苏建、苏武,上邽上官杰、赵充国,裹武廉褒,狄道辛武贤、辛庆忌,皆以勇武显闻。苏、辛父子著节,此其可称列者也,其余不可胜数。何则?山西、天水、陇西、安定、北地处势迫近羌胡,民俗修习战备,高上勇力鞍马骑射。故《秦诗》曰:‘王于兴师,修我甲兵,与予皆行。’其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨,风流犹存耳。”

而在汉代,尚武精神为关西将士提供了一展抱负的广阔天地。自武帝时代起,汉王朝在边防战略上采取主动出击的态势,频频用兵,前汉有对匈奴、西域、中亚的战争,后汉除了继续对匈奴、西域用兵外,还有对羌人、乌桓等部族的战争。这是关西名将辈出的历史背景,正如司马光所说,“武帝好四夷之功,而勇锐轻死之士充满朝廷。”

“关西出将”的余韵一直在史书中回荡,在南北朝时期,出现了一个历史名词:“关陇军事贵族集团”这个学术味极浓的词汇,它是历史学家陈寅恪先生首先命名的。

北朝后期形成的关陇集团,成为西魏、北周、隋和初唐统治的基础,尤以西魏北周以及隋代明显。所谓严格意义上的关陇集团,就是唐初建树功勋的将军们,都是籍隶关中和陇上,因而就有了这样的称谓。唐时边庭将帅籍隶于关西的是大有人在。安史之乱时及其以后较长的一段时期,维护李唐社稷的还是有赖于朔方军以及与朔方军有渊源瓜葛的将帅。如作为唐代后期名将的郭子仪就是出身于朔方军中。郭子仪为华州华县人,即今陕西华县。另一位名将李晟为陇右临潭人,在今甘肃临潭县,在洮河中游。郭李二人皆是籍隶关陇地区,堪为当地尚武风气的标志,也是“关西出将”的一个有力的诠释。无论是从涉及的历史周期还是从具体的统计数字来看,在关西的广大地域,尚武之风从未间断,因而担任重要军职的人层出不穷,在很大程度上印证了“关西出将”的说法。