天水“呱呱”

种楠

《新民晚报》(2017年8月3日 第26版)

呱呱,是天水人喜爱的早点,有两千多年历史。为啥叫呱呱呢?原来呱呱是天水土话锅巴的意思。天水的呱呱吃法也独特,用手将呱呱撕成小片,配上辣子油、芝麻酱、食盐、醋、蒜泥等20余种调料,呱呱成了喜食酸辣的西北人典型的辣味小吃。

常记呱呱第四代传人张巧玲说:50多年来,他们定点选用内蒙古荞麦,用石碾粉成“荞珍子”、泡48小时、淀粉加水、稀稠得当、掌握火候、锅煮搅拌千余次等20道传统工序一丝不苟,直到荞麦粉煮得黏黏乎乎成半凝固状态并在锅底结成一层厚厚的色泽黄亮的锅巴,才形成一碗香辣可口、味道纯正、百吃不腻、受人青睐的呱呱。(新民晚报 图文 / 种楠 )

链接:

呱呱

□李晓东

(天水在线2017年6月18日发布)

(图为作者在天水西关古巷——育生巷吃呱呱喝杏茶)

有句很有些《读者》气质的话“兰州的早晨,从一碗牛肉面开始”,上世纪末,在西北师大读研究生三年,对这句话体会颇深。我感觉,考察一个地方的民情风物,早饭,是很好的切入口。我老家把吃早饭的时间叫作“饭时”,午饭时称“晌午”,晚饭时候则名“黄昏”。一日三餐,早饭最简单,却独得了“饭时”的地位。具体原因不知,但三餐中,早饭无疑最为私密。即使应酬极多的人,早餐一般也在家里吃,不会呼朋引伴地摆几桌。早起时间有限,不会大操大办,以简单适宜为上。早餐无人劝饮劝食,只自己感觉合适即可。早饭又称早点、早茶,均取其简单、清雅、适度之意也。

故此,一地的早餐,最有地方风味,往往成为标志性品牌。如牛肉面之于兰州,羊肉泡馍之于西安,煎饼果子之于北京,泡饭之于上海。曾看过一个故事,某屡获国际西餐大奖的上海籍米其林大师,人问他最喜欢吃什么饭,他毫不犹豫地回答“泡饭”!看《红楼梦》,金枝玉叶的贾宝玉,早饭也是把前天剩下的饭用茶泡着吃了,在吃个茄子都千百道工序的贾府,并无“违和”之感。可见,早饭是褫其华衮,示人本相的法宝。小学时看过一篇写兰州牛肉面的作文,当时根本不知兰州在哪里,更作梦都不会梦到自己和这座城市会有什么联系,但记住一句话“在牛肉面馆里,教授和赶马车的,是同样的待遇。”

天水人的早饭,唱主角的是一种名叫“呱呱”的小吃。有人说,天水的早晨从一碗呱呱开始,虽有点邯郸学步,倒也可谓实情。到天水工作已一年快半,大家对我的饮食非常关心。常常问习惯不习惯,往往不忘加一句“呱呱吃了吗?”回答“吃了,很好!”问的人显出放心的样子。其实,呱呱虽然是天水特有的小吃,但原料与我老家山西的荞面碗坨一样。荞面碗坨,是怕外地人不理解,硬起的“学名”,原生态的名字是“荞面灌肠”。不是香肠红肠的灌肠,意思指吃得可口,不待咀嚼直接灌进肚肠。小时候没啥零食,灌肠就是难得的美味。拿了一角钱跑到街上,摊主从桶里捞起一片薄薄的、灰褐色的灌肠甩在碟子里,划成“九宫格”的样子,洒点水、盐、醋、蒜泥混合的调料汁,用一根草棍扎着吃,酸、辣的味道和荞面的精道,和谐地浸满口腔。直到现在,我还可以一口气吃一大碗,直接把肠子灌个饱。

山西灌肠,荞面和成稀糊,盛在碟子、盘子或者碗里,上锅隔水蒸熟,因器赋形,形状是一片一片,或一坨一坨的,“碗坨”的雅名,即源于此,其实大多是一片一片,碗坨形的很少。有时想想,话语的转型还真是个问题。许多方言里很有表现力的东西,一转成普通话,就四不像了。这一点上,天水人显出格外的自信,不愧是羲皇故里,中国最早都城的人民。“呱呱”就是呱呱,别人爱懂不懂,不会改称“荞面疙瘩”或“荞面块块”,也不怕人误解成啥叫呱呱、顶呱呱,或傻呱呱。其实,“呱呱”就是天水话“锅巴”。我们常说自信,名字自信是非常重要的,孔子云“名不正则言不顺”,呱呱就是呱呱。

不过,据传说,呱呱还真的和宫廷有些关系。王莽篡汉,汉上将军隗嚣割据陇右,其母硕宁王太后甚喜呱呱,每日必一食。后隗嚣为刘秀所灭,逃奔西蜀,从人流散。宫廷的呱呱大厨也流落民间,在天水开店谋生,繁衍生息,呱呱于是由庙堂转入市井,飘香于街巷,美味于黎民。这传说也很有性格,中国各地,似乎都有贡品,并自豪至今,呱呱则反其道而行之,从宫廷流入民间“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

(荞麦臻子)

天水的呱呱和我老家的灌肠,都源于同一食材,就是荞麦。小学时,喜读课外书,常看的,当然是《儿童文学》《少年文艺》《儿童时代》,学校主张订。自己偷偷买的,是《故事会》,2角钱一期,还有《民间文学》,爷爷喜欢看,我也偶尔读读。小和尚念经,有口无心,几乎全部忘了,却至今记得一个故事。说某年大灾,人无食,见田野有草,黑籽,不知可否食用。一老者自告奋勇先尝,死不足惜。其妻说,你死,我不独生。于是夫妇同食,无恙,且味甚佳。老者姓乔,籽形像麦,因此名“荞麦”。广泛种植,不仅渡荒,其后也食之不绝。

(荞麦淀粉)

但荞麦还真不那么容易种。荞麦喜凉,属高寒作物,生长期短,产量也低。在我老家,荞麦多种植于一分以下的小块耕地,相当于粮食里的调味品。有一年我家种了一升荞面种子,天旱,收获时,只打了半升,赔本50%,好在本来也无所谓,要是麦子玉米这样收成,就严重了。俄罗斯、韩国、日本,都喜食荞麦,俄罗斯更把荞麦当成“国粮”。不料地处中国陆地版图中心点的天水,同样用荞面唤醒一天的生活,还真有点国际化呢。

自从我写了《我的乡愁是一碗馓饭》的小文章,与人一见面,人家往往说“我看了你的馓饭”,仿佛成了馓饭代言人。天水谚语“馓饭若要好,三百六十搅”,做呱呱也一样。把荞麦淀粉均匀地撒在开水锅里,边撒边搅动。越撒越多,越来越稠,搅得也需越来越勤。现在科技发达,安装一套自动搅拌的机械不是啥难事,天水呱呱却完全靠手工搅。撒荞麦淀粉和用大勺子搅,似乎已成了呱呱制作过程中不可分割的孪生兄弟,岁月和生活, 也在这撒和搅里越过越扎实。

《吕氏春秋》云“流水不腐,户枢不蠹,动也”,呱呱馓饭不见于典籍,原理却是一样的,可谓“搅面不结”,粘稠的荞麦粉动起来,才不会结块。渐渐地,细小而独立的荞麦淀粉融化而秘致地粘接在一起,发出浅红柔和的光泽。我一直不明白,山西灌肠和天水呱呱,原料都是荞面粉,为何灌肠暗红色,呱呱色泽就浅很多。原来灌肠用的是荞麦面粉,呱呱原料为荞面淀粉,更精细,颜色也浅了。所以,灌肠口感稍粗,呱呱吃起来就很绵软。

排队买呱呱,是天水早晨的一道风景。有人打包带走,有人“堂食”,所谓“堂”,就是街边小店,更多的,路上放个小桌,几张矮凳。李白“床前明月光”的“床”就是小凳子,我们老家到现在还把小凳子叫“床床”。老天水人李白坐小凳子喝酒,即席赋诗,留下千古名篇,今天的天水人坐小凳子吃呱呱,有滋有味,品咂惬意生活。刚出锅的呱呱,还留着火煎水煮、凤凰涅槃的温度,浇一勺辣椒油,稍一拌,油和味浸入其中。挾一小块,看看,放入口中,味蕾带着全身的细胞,一起醒来了。一方水土养一方人,果然如是,山西人喜醋,吃灌肠、凉粉讲究醋大蒜浓,天水人好辣,呱呱、捞捞(就是凉粉)都调辣子。最讲究的独家秘方,也藏其中,像牛肉面的奥秘在汤里一样。据说,上好的配呱呱辣椒是驴油调的,而且温度火候最关键,热则焦、凉则滞。

陆游有诗“小楼昨夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,天水是国家历史文化名城,著名古迹麦积山、伏羲庙、南郭寺、李广墓、玉泉观自不必说,古街巷、古宅经风雨斑驳而依然气韵不减,小巷深深,垂花朵朵,高门巍巍,屋脊岩岩,市井众生,起居于中,呱呱铺、早点摊冒着热气。杏花春雨江南,地处西北的天水,却一年四季都饮杏茶。来天水后,呱呱吃过多次,也很喜欢,但天水人都笑笑,说不地道。直到一天早上,西关看古巷后,坐在一家呱呱店,才知道呱呱还有标配的“伴侣”,叫杏茶。不同于都市茶馆或甜品店小资情调的杏茶,用杏的果肉榨汁调成,酸酸甜甜的味道,而是把杏仁去皮,磨成糊状,在锅里煮沸,撒上少许小茴香。一大碗热到烫的乳白色杏茶端上来,少少喝一口,杏仁特有的味道和着热量传遍全身。如果不够,还有另一伴侣,就是黄馍。两道主食一道汤,没有菜,却是互为食与菜的。红的呱呱,白的杏茶,黄的馍,色、味都鲜艳而温暖。

中国作协副主席,著名评论家李敬泽给我说过一句话“故乡在胃里”。李老师执中国文学评论界之牛耳,他的文章我看过不少,但印象最深的,却是这句。“离恨恰如春草,更行更远还生”,对故乡最深的思念,是故乡的吃食,在异地,最容易见到的,也是故乡吃食。呱呱原本仅限于天水市秦州区,相邻之麦积区,据说都没有。如今物流发达,特别是电子商务,手指一点,联通世界。呱呱,也附现代服务而行千里,外地天水人,可以尝到“打飞的”来到面前的故乡味道。行文至此,忽然想起《诗经》之《生民》中的一句诗“鸟乃去矣,后稷呱矣”,《史记》照录此语,述农业鼻祖后稷出生传奇。我以为,这个“呱”,就是“呱呱”之“呱”。呱呱,不仅伴随人们的每一个早晨,凝聚着每天新开始的气息,而且是童年和故乡最鲜明的记忆,呱呱乘着飞机来,食者,却顺着呱呱的味道,回到八千年文明的羲里娲乡。

天水顶“呱呱”

杨心雅

《 人民日报海外版 》( 2016年11月17日 第 07 版)

图为作者杨心雅(天水在线小编)

图为作者杨心雅(天水在线小编)

“你吃过呱呱吗?”很多人听到这一问题都会一头雾水:“呱呱?”这种难以从字面上理解的食物,外地人鲜少听闻。

在甘肃天水,这种被称为“秦州第一美食”的小吃,拥有2000多年的传承历史。它吸引走南闯北的食客寻找那一份“味蕾的惊奇”,更凝结着当地人的故土情怀与集体记忆。

独特的味蕾记忆

清晨5时,甘肃天水还未苏醒,很多人还沉浸在梦乡中。而这时,53岁的常定君和张巧玲夫妇已洗漱完毕。身为“常记呱呱”店主,他们必须在6时半之前准备停当,保证赶着上班上学的食客吃到新鲜美味的呱呱。

张巧玲将盆中面浆里的水倒掉,换上温水。“这是荞麦磨成的荞面,”她解释,“一定要提前一天把荞面在水中沉淀,淀浆的过程4小时一次,这已是第5次了。淀浆最大限度地保留了蛋白质。只有蛋白质丰富,口感才劲道。”

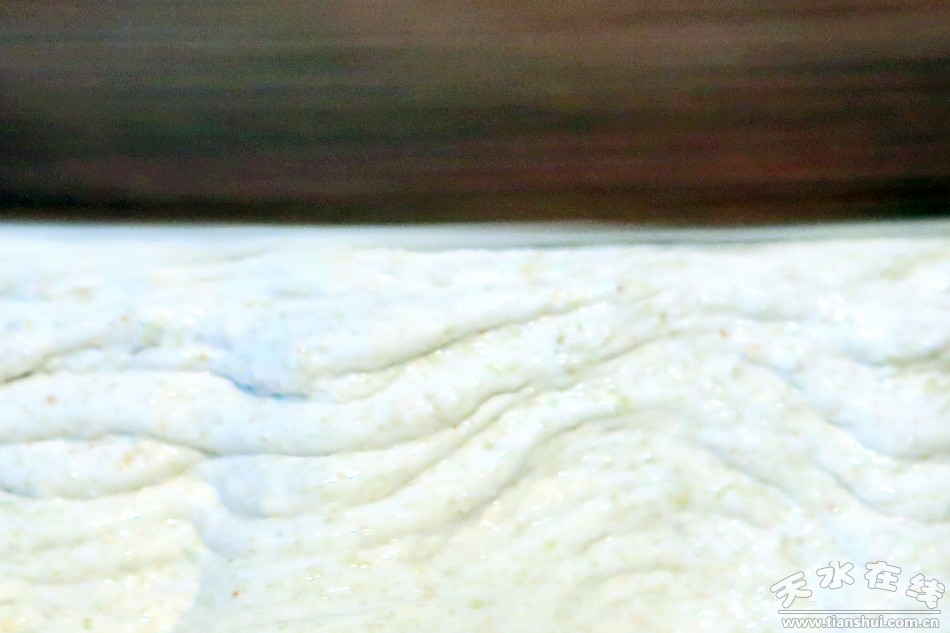

换水完毕,张巧玲手法娴熟地将处理完的面浆加水入锅,用小火慢慢烧煮搅拌近40分钟。终于,锅内慢慢形成了一层厚厚的、颜色黄亮的面食,就是呱呱。

无论盛夏酷暑,还是寒冬腊月,每天6时半,常定君夫妇都会准时到店开门。一直到中午11时,食客争先恐后络绎不绝,经常出现座位不够的情景。一碗碗被捏成小块的呱呱加入辣椒、芝麻酱等20多种调料,是当地人最爱的早点和最特殊的情怀。

“一天能卖500碗吧。”张巧玲对本报表示,很多外地人来吃呱呱,一看到实物就打退堂鼓了,因为呱呱里会加很多辣椒,红彤彤的。“有时,七八个外地人只要一碗呱呱,想先尝一尝。尝过之后,都会再点一碗大快朵颐。”

据介绍,让人望而却步的辣椒正是呱呱的点睛之处,色泽红亮、辣而不燥、香味醇厚、回味绵长。看起来辣,吃起来却不辣,反而有其独特的香味,与呱呱融合,相得益彰。“香辣绵软。”常定君说,“这可能是形容呱呱最合适的词了。”

浓郁的故土情怀

孕育呱呱的城市——天水,在很多研究伏羲文化的人眼里并不陌生。羲皇故里,天河注水。它位于甘肃省东南部,是甘肃省少有的青山水绿之地。“都说是上有天堂下有苏杭,却不知陇上也有好风光。”一首《天河热土》,唱出天水不为人知的秀丽风景和人文风貌。

天水是位列“三皇之首”的伏羲氏诞生地和伏羲文化的发祥地,保存着中国规模最大的明代建筑群伏羲庙和伏羲创画八卦的遗址卦台山,是海内外华人寻根祭祖的圣地,也是伏羲文化研究交流的中心。天水还有中国四大石窟之一的麦积山,它与水帘洞、大像山、拉梢寺等共同组成古丝绸之路东段的“石窟艺术走廊”,引得游人慕名而来。

在这座历史文化悠久的城市,呱呱便是最负盛名、最具特色的地方小吃。正如兰州人要吃牛肉面一样,呱呱是天水人“必吃的早点”;而常记呱呱,便是天水最有名的呱呱店铺。“常记呱呱开了40年,天水现在也有8家常记呱呱。”张巧玲回忆,“我婆婆开了20年,我们又开了20年,也算是传承了下来。”

呱呱有2000多年的文化历史。据说西汉末年,上将军隗嚣割据陇右(今天水一带)。隗嚣的母亲朔宁王太后特别喜欢吃呱呱,“隔日必有一食”,呱呱便成为宫中御食,专门有御厨为太后烹制。东汉初年,隗嚣兵败刘秀,投奔西蜀孙述。御厨逃离皇宫,隐居天水,后来在天水城内开起一家铺面经营呱呱,呱呱便这样流传下来。日月更迭,时至今日,天水人的一天都是以一碗呱呱开始。“呱呱”这个名字也有其来历,是指天水土话“锅巴”的意思,荞麦粉煮得黏黏乎乎成半凝固状,结成厚厚的锅巴。于是,“呱呱”这个名字也流传下来。

“我开店印象最深的是,一位80多岁的老人被儿女搀扶着来吃呱呱。”张巧玲说,“老人腿脚不方便,可还是喜欢吃咱天水的传统美食,老人说‘味道一直都没变!’”

坚定的文化传承

常定君夫妇做了大半辈子呱呱,每天重复着十几个小时的制作流程。“做呱呱的手艺人不多,能抓住精髓的更少。”常定君说,“所以我们才要保持初心,把老祖宗的东西传承下来。”

常定君介绍,从一开始的选材备料,就要用最好的食材。荞麦来自于山清水秀的陇南嘉陵江畔,碧波荡漾的嘉陵江水孕育出的荞麦最具营养。油是家家户户常用的菜籽油,“呱呱要吃出健康”。至于荞珍子,都是自家人用最传统的石磨磨制而成。“这是常记呱呱能得到天水人甚至外地人认可的原因吧。”常定君说,“我只想一心一意地将手艺传承下去。”

2008年9月,《丝绸之路上的美食》大型系列美食专题节目在中央电视台播出,其中一集专门记录了3位来自中国、法国和马来西亚的顶级大厨,在“常记呱呱”品尝呱呱并学习制作的过程。

“他们很惊讶,这种看起来并不精致的食物,吃起来却如此美味。”张巧玲说,“他们学习了制作方法后,还自己换了佐料,加入咖喱和新鲜蔬菜来尝试。我们很高兴呱呱能得到其他国家大厨的认可。”

在北京上学的张同学从小爱吃呱呱。“小时候觉得到处是呱呱,出来才知道只有天水有。”他说,想吃的时候买不到,邮寄过来也不新鲜。“每到这个时候就特别想家,想吃一碗新鲜的呱呱。”

“责任心很重要,对得起客人,也对得起家乡。”张巧玲说。谈及未来心愿,她朴实而真诚地笑了:“也不知道能不能实现,但确实很想有这么一天——我们想让全世界都尝尝呱呱。”

育生巷的呱呱

□温建平

(天水在线2017年6月26日发布)

一

清晨的一缕阳光穿过老屋的瓦舍洒在古巷的青石路,早起的人们推开岁月沧桑的老宅门,搭起炉膛、锅碗瓢盆和桌椅凳子,手脚麻利地料理着各种美食,开始了一天的营生。呱呱、猪油盒、杏茶、面皮、凉粉、油茶、扁食、打卤面、馄饨、碎面……应有尽有。天水的各种小吃几乎都集中在这条悠长古巷的清晨。吆喝声、锅碗瓢盆碰撞声、食客的吵杂声拉开古城精彩一天的序幕。

(育生巷)

育生巷位于西关老城的中间,古巷原名叫“张家巷”、“三阳巷”、“二郎巷”,后来当地人为了纪念晚清著名教育家张世英,取其字命名为“育生巷”。这条古巷的张家从元末居住此地至今已有600多年的历史,经过苦心经营,造就了古秦州城最大历史文化街区的繁华。

也许是历史悠久,家大业大,儒商并茂,见多识广,张氏食谱和菜系早闻名秦州,天水好多著名小吃和地方菜的做法源自张家菜系。“酒香自然会引来天外客”,民国时期的政客和文化名流蒋介石、于右任、张大千也曾经下榻张舍,品尝独具秦州特色的美味佳肴。如今,“王谢堂前的飞燕,已流入了寻常百姓家”,昔日豪门深宅的御宴而今成了古巷普通人家的家常便饭,深受南来北往食客亲睐。

(育生巷)

育生巷张世英老宅门前的台子已是天水老城闻名遐迩的小吃点,南北东西的各种小吃一应尽有,当然天水呱呱是每家必备的压轴名吃。这条古巷的清晨十分热闹,店主们忙碌着招呼顾客,长条桌两边食客分坐,不分尊卑和贵贱,也不在乎男女老幼,他们按照各自口味和需求,各吃各的早点,各品各的口味,对目了则作个会心的微笑,或偶尔来一句“味道还可以”。

吃呱呱的顾客女的居多。天水的妇女天生喜欢辣味,呱呱辣得够味、对胃口,早点吃呱呱已是一种习惯,此景也许只有天水有,其它地方并不多见。她们衣着华丽,围着长桌,白皙的纤手不停的搅拌着黑釉宋盏式小碗中的呱呱,芝麻酱、红辣椒、香油、蒜泥等调料佐拌下的荞面呱呱慢慢变成了让人馋涎欲滴的美味,禁不住美味的诱惑,于是喊一声:“老板,来一碗!”。不知不觉身子已顺着长桌的空隙落坐,操起筷子,急不可待地搅拌、开吃。有更性子急的食客则顾不了那么多,亲自上阵,从老板手里接过一碗,或站着,或蹲着,饕饕而食,三两口,一碗呱呱已下肚,香味、辣香掺杂,五味尽在其中;过之者嘴圈染成红色,不免彰显一派狼藉之像。性子慢一些的食客,可以尽显斯文,一碗呱呱再配一碗杏茶和一小盘猪油盒,细嚼慢咽,尽享天水小吃天衣无缝的黄金组合。这样,在一种美味的浸泽中开始了靓丽的一天。

二

我虽居天水20多年,但终不能理解为什么天水人早点要吃辣味实足的一碗呱呱。当我随当地人吃了几天后,觉得这与天水人的喜好和性格有一定关系。呱呱虽以荞麦一种原料制作,但做熟后要伴20多种佐料才能显其味,主要以辣味为主,酸、苦、甘、咸四味为附,伴有其它不能辨的各种味儿,最终形成了独有的味道。初食者并不习惯,特别初到天水的一些南方人看到满碗的红辣子竟然不敢下筷。不过吃上几回后就慢慢习惯了,甚至几日不吃还惦记着“其君”。这就像初次与天水人交往,其率真、火辣又充满自信的个性让人敬而远之;看似单纯却又显深沉的言行让人高深莫测。但交往几次后,其实并没有什么,他们就这个性子,不论男女老少率真地有情有意,用当地人的话就是“实诚!”慢慢地来往,骨子里不时透露出的高贵魄力和包容情怀反而成了与之交往的吸引力,时间久了不打个电话寒暄几句,相邀小聚,好像少了些什么。

天水人这种性格也造就了别样的文化,融入深邃的民俗民风中,彰显着别样的风景。

呱呱兼有辣、酸、苦、甘、咸五味。天水的大地湾文化、伏羲文化、秦文化、三国文化、石窟文化五大文化则具有五味特征。在我看来,大地湾文化有其“酸”性。天水地处西北,当地人爱吃酸食,一缸酸浆水为每家四季必备食品,浆水面是大多数家庭特别是农村家庭的主餐。“酸”性入肝,活血、造血,有着八千年文明史的大地湾文化是天水文化的源头,无时无刻滋润着古老的天水文明。伏羲文化具有“咸”味。“咸”味在调味中不能多用,但万万不能不用,否则再好的美食索然无味。伏羲文化对于天水文化也是如此,它是天水文化的主招牌,天水文化不能没它,有它则明,有它则亮,更显特色。秦文化为“辣”味,就像一串串火红辣椒,热烈、倔强、刚毅,对其它“四味”战无不胜,这恰恰是秦人的性格。秦人从天水边陲历经八百年的征战和奋斗,挺进关中,最终战胜六国,统一了华夏。三国文化则有“苦”味。当年连绵不断的战争苦了天水当地百姓,晚上睡觉前为“曹”,第二天起来则为“刘”。诸葛亮也苦,六出祁山,痛失街亭,无功而返,最终三口鲜血祭奠了五丈原。虽说他坚韧不拔,一片赤诚,但痛苦只有自己知道。石窟文化为“甘”味。其普渡众生的情怀以及担当放下和自我净化的人格要求,与儒家思想在天水完美结合,滋润着天水文明,造就了一批追求完美人格的文化名人。因此,天水自古多名士雅士。天水古巷的民居大多是文人故居。飞将巷的飞将军、育生巷的张世英、士言巷的任士言、共和巷的冯国瑞、忠武巷的周务学,或为武,或为文,文韬武略,个性鲜明,给这座古城留下了深深的印记。

三

育生巷的呱呱,虽然正对着张家大院,但是否从张家传出不得而考。据坊间流传,呱呱与西汉隗嚣有一段脍炙人口的故事。西汉未年,隗嚣割据陇上,因“朝三暮四”,与刘秀和谈未果,发生激战,在兵败西蜀途中,被困天水数月,草断粮绝,全军上下只能以当地产地荞面面糊充饥。隗嚣把稀面糊留给自己和将士们,稠一些的面糊和锅底的锅巴盛给了随军的母亲。其母含泪而食,由于饥饿多日,也觉其味佳,便问伙夫饭食的来头。伙夫思索半响,不能准确答复,一想其形成过程和操作时木勺与铁锅碰撞发出的“呱呱”之声,便随嘴而出:“呱呱”。当然是否真有其事并不重要,但其故事之中包含的中华孝道精神和母子深情让人钦佩和难以释怀。

其实在北方农村生活过的人大都吃过“馓面饭”,我们这些60、70年代的人更是如此。一到冬天,大雪覆盖,天寒地冻,馓上一锅馓饭便成了妇女们做的家常便饭和拿手好戏。“馓饭”操作方便,食之简单,又不容易变凉,全家人围着热炕头,每人端一碗,拌上浆水酸菜、韭菜咸菜,洒些盐便可食用。不过对于我们这些每天以包谷面为主食的小孩来说,这道“美食”并不受欢迎。因为当时生活艰苦,吃“馓饭”不像现在有那么多的配菜,味道不好、吃法困难、吃相也难看,因用舌头舔碗底,经常会面酱糊脸,碗底的“馓饭”吃不干净还会受大人的气。我们躲避吃“馓饭”的办法是找各种理由守在锅边等锅底的“呱呱”。“呱呱”不但相对好吃,而且可以享受只有家里来尊贵客人时才能拿出的胡油和油泼辣椒。不过,“呱呱”还是不能全吃,酥软一些的要留给奶奶。这是规矩,谁也不能破坏。这可能是受隗嚣将“呱呱”留给其母优良传承的影响,也是一种孝亲的规矩吧。

百善孝为先,孝道是中华民族的一种基本道德规范。孔子言:“夫教于事亲,中于事君,终于立身”。汉代有举孝廉为官的制度。隗嚣作为西汉大儒和名士,通过“一碗呱呱”潜移默化传承着孝道,至今影响着天水一带的人们。

“呱呱”制作简单,食而多味,流传久远,具有天水独特的地方风味,又包含着深厚的人文情怀。来天水的外地人首先想到的是“品其君”,去外地的天水人带给亲友的礼物也是“其君”。“呱呱” 已成了天水的一张饮食文化名片。

天水呱呱

□甘肃日报 玛莉

呱呱,是天水的一种特殊食品。无论是寒风骤起的严冬,还是烈日当头的盛夏,总有那紫红色的呱呱在摊点出售,食客往来不断,生意格外红火。它是天水人的最爱。

天水呱呱历史悠久,是本地传统风味小吃,被誉为“秦州第一美食”。相传西汉末年,隗嚣割据天水时,其母朔宁王太后对呱呱特别嗜好,每隔三天必要一食。于是遂为皇宫御食。后来隗嚣兵败,亡命西蜀,御厨逃离皇宫,隐居天水,在城中租一铺面,经营呱呱。还有一种说法是明代有一刘姓父女,在原荞凉粉的基础上创造了呱呱。不管传说真实与否,天水呱呱在众多南北风味小吃中可称得上食中一绝。

天水呱呱是用当地特产的一种被称作荞麦的淀粉制作的,做法是先将荞麦淀粉加水入锅,用小火烧煮,一边煮一边搅拌,直到荞麦粉煮得黏稠成形并在锅底结成一层厚厚的锅巴时,便出锅装入盆内加盖,经过回醒,即可食用。天水呱呱品种繁多,以原料区分有荞麦呱呱、冰豆呱呱、豌豆呱呱和粉面呱呱等。其中最受人们欢迎的是荞麦呱呱。如果说西北人喜食酸辣,那么天水呱呱可是典型的辣味小吃。若初食者,面对满碗流红的呱呱,定会咋舌、冒汗。而当地人尤喜以呱呱为早点,一些男士几乎“不可一日无此君”。

天水呱呱的吃法十分特殊。售卖者先将呱呱从盆里取出,然后用手指把呱呱捏碎成小块放在碗里,再浇上打头的辣子油、提神的芝麻酱、芥末、酱油、食盐、食醋、蒜泥等二十余种调料;无论春夏秋冬,不分男女老少,人人清早来一碗当早餐,这让外地人看来有些费解,那手指缝里捏出来的东西真的有那么好吃么?可天水人祖祖辈辈就是这么吃的,吃了一千余年,也许正是这样的传统吃法,才让呱呱声名远扬,仿佛唯有这样用手指缝捏出来的东西,才最地道、最入味。

天水人的日子,从清晨吃这碗香辣绵软的呱呱开始,便有了舒适惬意的一天。在天水的大街小巷,到处都能找到卖呱呱的小摊小店。最著名的有秦城区的“常记呱呱”,此外“赵记呱呱”“东团庄呱呱”也备受青睐。在星级旅游宾馆,也有经过改良的、制作精细、自己取食、自己随口味调入辣椒油的呱呱,作为清早自助餐的点缀。

天水在线走进厨房探寻天水人舌尖上的秘密

——常记呱呱是这样“炼”成的

□李嘉仪(天水在线小编)

天水在线2016年12月3日发布

图为作者李嘉仪(天水在线小编)

图为作者李嘉仪(天水在线小编)

对天水人来说,说起呱呱就好像兰州人说起牛肉面、西安人说起羊肉泡一样感到亲切和自豪,可以说呱呱承载了天水人太多的集体记忆。以至于人们说,到了天水没有品尝天水的呱呱就好像没到过天水一样。呱呱的魅力,可见一斑。

天水呱呱已有2000多年的文化历史。据说西汉末年,上将军隗嚣割据陇右(今天水一带)。隗嚣的母亲朔宁王太后特别喜欢吃呱呱,“隔日必有一食”,呱呱便成为宫中御食,专门有御厨为太后烹制。东汉初年,隗嚣兵败刘秀,投奔西蜀孙述。御厨逃离皇宫,隐居天水,后来在天水城内开起一家铺面经营呱呱,呱呱便这样流传下来。日月更迭,时至今日,天水人的一天都是以一碗呱呱开始。“呱呱”这个名字也有其来历,是指天水土话“锅巴”的意思,荞麦粉煮得黏黏乎乎成半凝固状,结成厚厚的锅巴。于是,“呱呱”这个名字也流传下来。

呱呱,从宫廷美食到如今的大众美食已绵延千年。为何天水人对它百吃不厌?它又是如何制成的呢?12月3日,经过常记呱呱第三代掌门人的批准,天水在线记者深入厨房,对天水知名商标“常记呱呱”的制作全过程进行了专访。

12月3日清晨5时,当大多数人还在沉睡当中的时候,位于天水市秦州区中华东路步行街一家小区的常记呱呱第三代掌门人常定军一家已开始了一天的忙碌。只见常家后院堆满了制作呱呱的各种器具。磨浆的石碾,过滤淀粉的各种面盆,炉火通红的灶台,热气腾腾的大锅,忙碌的人们,而常家当天的第一锅呱呱已经快要出炉了。据常记呱呱第三代传人常定军媳妇张巧玲介绍,常家人从上世纪70年代制作呱呱至今已经已经有40多个年头了。

(用水浸泡荞麦珍子)

张巧玲介绍,香辣可口,百吃不腻的常记呱呱之所以受人青睐,最主要的原因是他们沿袭传统的制作工艺和独特的调料配方。呱呱味道纯正,做工地道,几十年来,每一道工序都一丝不苟,从不作假。质量上乘,口碑绝佳是他们生存的唯一法宝。

(把荞麦淀粉加入清水倒入锅内)

张巧玲说,制作呱呱首先要选好材料。常记呱呱所用的荞麦都是选用来自内蒙古的。这里产的荞麦生长期长,成熟饱满,品质上乘,是制作呱呱的最佳原料。荞麦买来后,经过脱皮,处理成荞麦珍子。制作呱呱的第一道工序便是将荞麦珍子磨浆,常家40多年来都沿用传统的石碾磨浆。这样磨出的淀粉才可以保持荞麦风味纯正。经过磨浆提取的淀粉就要经过第二道工序——过滤。淀粉需要浸泡48小时以上,经过多次换水,过滤掉淀粉中的杂质,经过过滤后的淀粉加温水放入锅中用小火慢煮,就进入了制作呱呱的第三道工序——搅动。常家的大锅,一次可以加工100多斤呱呱。淀粉加水后需要不停的搅动,直至结成一层金黄色的呱呱,搅拌的过程是一个硬功夫,不仅需要很好的臂力也需要持久的耐心,还需要时刻掌握火候。

(搅拌)

搅动时不能形成荞面疙瘩,用力要均匀持久。一锅100多斤的呱呱需要反复搅动达上千次。如果不是亲眼所见,很难相信香辣可口的呱呱,原来就是这么一勺子,一勺子“搅”出来的。只有搅拌均匀、稀稠得当,火候掌握及时,做出的呱呱才会色泽金亮,自然淳香,口感筋道。据了解,这锅100多斤的呱呱需要6个人花费一个小时来完成。而常家每天早上都要做好几百斤呱呱。所以说看似简单的一碗呱呱没有两天时间,多道工序,是难以完成的。

除了制作严格沿袭传统的工艺外。常记呱呱最为独特的便是他们神秘的调料。常记呱呱调料中许多调料,比如芝麻酱和辣椒等都是自己手工炒做炮制的。经过多年的摸索,他们形成了由20多味材料组成的调料。也形成了常家呱呱香辣可口,口感筋道,口齿留香的独特风味。

近年来,常记呱呱不仅深受天水本地人的喜爱,更受到许多外地游客的青睐,每当品尝了常家呱呱后都对天水呱呱这一独特美食赞不绝口。今年7月,一位新疆游客就一次性带走了400多份天水呱呱,分发给朋友和同事享用。随着电商的发展,天水在线等也推出了天水呱呱的网上销售。现在常记呱呱,每天早上销售500多份中就有300多份是通过网络来实现的。随着真空包装的出现,常记呱呱不仅行销全国,也漂洋过海,远销香港、台湾等地。中央电视台、人民日报等中央媒体也对常家呱呱给予了报道。常家呱呱正成为天水小吃的一张“名片”。