新阳镇的凉粉

(文/毛晓春)

每次回到家乡天水新阳镇,村里的大婶大妈都会极力夸耀说:

“别看你在北京城,你们那里地方大,什么都有,可就没有咱新阳镇的凉粉,来了多吃点,走时多拿点。咱这家乡的凉粉,联合国的秘书长都能吃呢?”

每当说到此,只见她们眉色飞舞,一脸的自豪。

我的家乡新阳镇,不但因有凤凰山,据说是三国时诸葛亮点过后,拜过将的地方而出名,也因在南北朝时沿渭河筑城而载入史册。也更因为有这新阳镇的凉粉而远近闻名了。

镇上的村民,不但因定例日期的集市,四面八方的人都来镇上赶集而说话底气十足。也因有渭河边上的工农桥而自豪。每当山上的青年男女来镇上赶集,走到工农桥上都要使劲晃几下。沿河城镇上的村民,就是镇上周围山上人眼中的“城里人”。对周围的“山上人”来说能住到镇上是十分羡慕的事。山上的姑娘能下嫁到镇上更是父母和她本人的梦想,谁家山上的女孩能出嫁到镇上,父母常常会逢人夸耀:

“嫁了一个镇上的,去享福了。”

山上的亲戚来镇上的亲戚家串门,买一碗凉粉,用菲菜炒了当面的卤汁,做一锅烩面片,对“山上人”来说就是最好的招待。

当然,山上人来村镇上赶集,走得浑身发热流汗,能吃一碗冰凉冰凉凉到心底的凉粉,就是最大的物质享受。

新阳镇的凉粉,和别处做的不同,是用山荞做。在新阳镇人的心底,用什么淀粉、红薯、豆之类做的凉粉,那不叫凉粉。村上的妇女对山上人用淀粉做的凉粉,总会不屑地说:

“那算升么凉粉,有什么吃头。”

每到逢集,山上人用驴马驮了山荞来,镇上人便买去做凉粉,镇上人买了山荞。拿回后在石磨上碾碎成颗粒状,村里人叫“荞珍子”,然后放在盆里,在水里浸泡一两天,看到“珍子”泡涨发软,便放在案板上使劲揉,揉的时间越长越好。做出的凉粉也肉皮冻似的亮晶晶、嚼到嘴内滑溜溜很有韧劲,不轻易在嘴里软面似的化开。

将揉好的荞珍子放在细箩里,村里人将这种箩叫蚂蚁箩,是用马尾巴毛密织成,锅上放了木架子,把箩放上面,用水将揉成粉的珍子往下洗。洗到锅内的珍子汁直到稠的恰似于稀饭糊状为止。然后在锅内熬粥似的熬,村里人叫“搽粉凉”,熬到用木勺子伸到锅内稠泥似的浆搅不动时,便用瓷脸盆盛了出来晾凉,第二天,一盆青色中透明,亮晶晶的荞凉粉便做成了。将切好的凉粉放到碗里,调上油泼辣子,爱吃大蒜的多放上点蒜泥。尤其夏天虽然嘴上吃的辣椒通红,满是油圈,但凉粉在肚却透心凉。恰似北京人的夏天吃冰糕,也算是村里人一种最高的奢求了。

我们村里有两家卖凉粉的。上庄王妈的凉粉只卖给山上人,村里人很少去吃,因为她身上的衣服常年不换,袖口、胸前满是厚厚的油污,明晃晃发亮,用刀都能刮下来一层,大家觉得她做的凉粉不干净,便不去吃,只有下庄巧娥妈的凉粉没有做熟时,无法,才去买她家的凉粉;巧娥妈的凉粉常常是由老伴盖得来揉。男人手上有劲,揉出的凉粉也就柔筋筋好吃。

新阳镇人切的凉粉也很讲究,一片一片成弧线形状,两边薄,中间厚,像鱼肚一样的弧形,据说这样切的凉粉比较入味。后来看城里人切的薄片,却再也没有了乡下吃凉粉的感觉了。如今,新阳镇的凉粉虽然还有卖的,但却用了半手工的机械做。放到嘴里舌头一压软面条似的就化,再没有小时吃凉粉的那种味道了。虽然村里也有用手做的,但也只有一两户,却成了热门户,每当村里人要进城看亲戚,城里的亲戚总不忘在电话中嘱咐一句:

“千万别忘了拿一盆新阳镇的凉粉呀”!

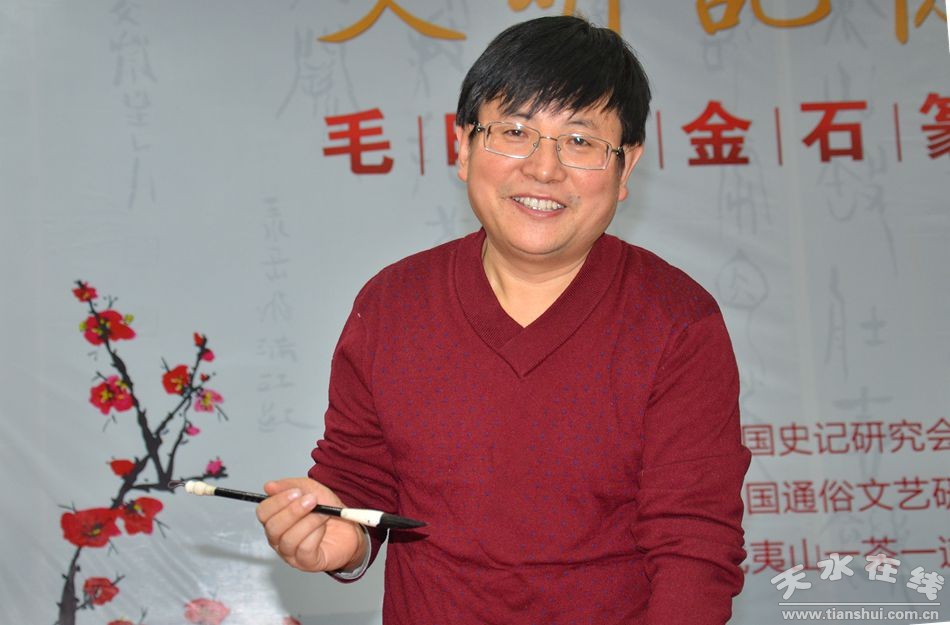

作者介绍:

毛晓春,笔名雨枫,甘肃天水人,学者、作家、金石书法家。其金石书法作品,极具艺术特色。