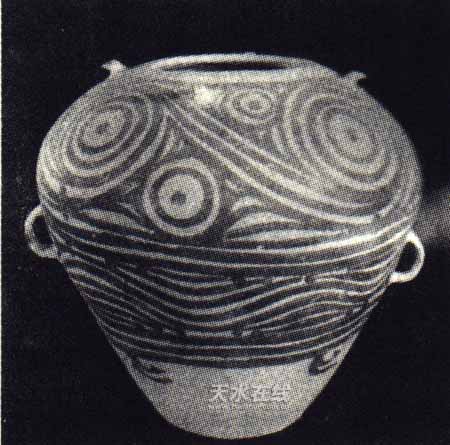

旋涡纹彩陶瓮

大地湾文化开创并发展了彩陶之后,在甘肃、青海的黄河及渭河流域发展起富有独特地方风格的文化遗存——马家窑文化,从而把中国史前的彩陶艺术推向了顶峰。走进青海、甘肃的博物馆,犹如进入一个琳琅满目、色彩斑斓的艺术世界,使人流连忘返。

马家窑文化是继仰韶文化之后在甘、青地区发展起来的一种区域性文化,1924年在甘肃临洮马家窑首次发现,故名。马家窑文化存在的时间从公元前三千年左右到公元前二千年左右,大约经过了一千多年的发展过程,经历了三个发展阶段,考古学上称作三个类型,即马家窑类型、半山类型和马厂类型。这三个类型之间有着发展递变的密切联系。马家窑类型是这个文化中最早的一个类型,也是彩陶中最引人注目的一个类型。它的特点是在手制的橙黄色细泥质陶钵、罐、碗、盘、瓮、瓶等器物内外,用墨彩施绘各种图案,在这些图案中依稀可辨仰韶文化彩陶的踪影。它们大多用线条的平行、弯曲以及交叉构成同心圆或旋涡,图案绚丽对称,优美流畅。

图11彩陶瓮

图11中的这件彩陶瓮,1969年出土于秦安县安伏乡伏家湾村刘家故堆,是马家窑类型的典型器物。这种大型陶器是新石器时代晚期才出现的器物,用作盛储谷物,它的出现反映了当时农业经济发展的水平。该彩器高37厘米,口径16厘米,肩宽40厘米,能容粮七、八十斤。腹部宽大,底部又很小,装满谷物后如何承担如此大的重量?估计当时很可能把下腹部分埋人地下,将部分重量传递到地面,由此而保持了大瓮的稳定坚固以利用高原地区干燥而凉爽的地温,保存粮食不易变质腐败。由于它的下腹大多埋入地下,所以彩绘都施于口、肩和上腹,由口部俯视,可以看到彩陶的全部纹饰,这种彩绘方法是颇费一番心思的。彩陶大瓮上通体满绘平行线、旋涡纹、水波纹、圆点纹、圆圈纹等图形纹样,表现出当时人类与水的密切关系。马家窑文化的彩陶有许多是表现水的,水波、旋涡以至水中的鱼网都是当时彩绘艺术家的常用题材。平视这件彩陶瓮的图案,恰似江河中绵延不断的水波,俯视时宛如河中雨水激起的一圈圈涟漪,又仿佛是湍急的河水中形成的一个个旋涡。此陶瓮现藏秦安县博物馆。

蛙纹彩陶钵

1989年,中国社会科学院考古研究所甘青工作队在发掘天水师赵村遗址时,出土了一件陶钵。陶钵内满绘一只巨大的蛙形图案,因此被专家们称为“蛙纹彩陶钵”。彩陶钵口径17厘米,高5厘米,口部微微收敛,弧腹,平底。钵内的蛙,头部有一对圆鼓的眼睛,前肢朝前伸展,后腿朝后弯曲,每肢均有三趾。蛙背部绘饰网格状纹饰,一条线纵贯前后,将蛙背分为左右两部分。钵内沿绘有两圈黑色彩纹,以表示水波。钵体上的整个图形仿佛一只大蛙正在水中缓缓游动,水波涟漪四散。这是国内迄今出土的最为完整的一件蛙纹陶钵。

图12蛙纹彩陶钵

从现有资料看,原始人类的崇拜最早源于对周围自然环境中与自己关系极为密切的事物的崇拜。当时人们一般生活在靠近河滨的地方,各种水生动物也就成了他们的捕食对象,也是他们借以表达主观思想的对象,因而与他们的生产活动和日常生活密不可分。可以说,其中蛙类与他们关系最为密切。蛙类为两栖动物,活动范围大,与人接触更为频繁,具有善跳跃和在水陆两界自由活动等特征,所以能引起先民们对其自由往来的钦羡、向往;蛙又具有极强的繁殖能力,使人们易于联想到自身的生育问题。因此,蛙在先民心目中具有特殊地位。在学术界,有人认为甘肃天水出土的这些蛙纹彩陶器上的图案就是传说中“女娲”的形象,反映了当时人们对妇女生育的崇拜思想。这件蛙纹彩陶钵现藏中国社会科学院考古研究所。这件彩陶瓮现藏秦安县博物馆。