编者按:

成立于1953年的张家川回族自治县,2013年7月6日将迎来60周年华诞。

张家川回族自治县是全国回族比例最高的少数民族自治县。建县以来,在党的民族政策的光辉照耀下,在市委、市政府的坚强领导下,张家川县历届县委、县政府带领全县各族人民自力更生,艰苦奋斗,励精图治,奋发图强,推动经济建设和社会各项事业不断取得新的成绩。

60年风雨历程,60年沧桑巨变。为了充分展示张家川回族自治县60年来的新发展、新变化,从即日起特推出《张家川回族自治县成立60周年》系列报道,热烈庆祝张家川回族自治县成立60周年。

张家川回族自治县成立60周年系列报道之一百○七

走进张家川(二)

由西安沿古“丝绸之路”南大道西行,翻越巍巍关山,便进入中国西部第一个回族聚居区——张家川回族自治县。

张家川回族自治县位于甘肃省东南部,天水市东北部,成立于1953年,自治县建县较晚,但历史悠久,早在新时器时代,这里就有人类繁衍生息,是秦人的发祥地之一,古丝绸之路之要道。据考证,境内发现的仰韶文化、马家窑文化、常山文化和齐家文化证明,早在新石器时代这里就有人类繁衍生息,已发现新石器时期原始部落遗址36处。这里是秦人的发祥地之一,秦人的先祖赢非子曾率众在此牧马,因功被周王室封为“附庸”,建立了秦的最早都邑秦亭。据《尚书·禹贡》载,周孝王封秦非子养马汗渭之间,邑于秦亭(今张家川境内),秦时属陇西郡;东汉时属于略阳、陇县;隋、唐、宋时分隶于陇城、清水两县;元、明、清分隶于秦安、清水两县,民国时沿革未变。由于地处关山脚下,为关陇古道之要冲、古丝绸之路西出长安后的必经之地,是秦国名将白起抗击羌戎的地方,也是西汉著名外交家张骞病故的地方,这里有秦军要塞、汉代峰燧、县故城、关陇古道、长宁驿站等遗迹,三国时的魏蜀“街亭”之战的古迹依稀可辨、清代回民军反抗清廷的壮举都发生在这块土地上。

自然景观独特,夏无酷暑,冬无严寒,四季分明,气候宜人,旅游资源丰富。自然景观有美丽辽阔的关山草原,波光潋滟的东峡、石峡水库,神奇秀美的云凤山等风景名胜区。横亘于甘陕的巍巍关山,峰峦叠嶂,古木参天,怪石林立,自然风景优美,形成了具有清、幽、秀、雄、奇、险、峻等特点,春来满目生翠,夏日山花烂漫,秋天遍地红叶,严冬玉树琼枝,是人民体验返朴归真、回归自然情趣,领略古朴民俗风情,避暑休闲的旅游胜地。

境内名胜古迹较多,有春秋战国时的烽火燧台多处,有秦防西戎的堡寨遗迹,有三国时期著名的街亭古战场。位于木河乡桃园村的马家塬战国墓地被评为2006年中国十大考古新发现之一,已出土文物1600多件,其中包括在全国尚属首次发现的装饰精美的战国中晚期车乘,具有很高的考古研究价值。宗教遗存有宣化岗拱北、南川道堂、与佛、道教正觉寺、老庵寺共同构成张家川县独具特色的人文资源。位于县城北2.5公里的宣化岗拱北是中国伊斯兰教“哲赫忍耶”门宦第五、六、七代教主归真的地方。宣化冈依山就势而建,规模宏伟壮观,以中国伊斯兰教“哲赫忍耶”门宦最大的陵园和独特、典雅、古朴的民族建筑风格,吸引着众多的游客和哲派教众参观、朝拜。

云凤山

进入景区首先映入眼帘的是位于花园村的云凤山,海拔2020.5米,天宝公路绕山而过,因有五峰围抱一座峻岭,故称其为五龙山;峻岭居五峰之冠,紫岚缭绕,形似凤首,称云凤山,又有“五龙朝凤”之名。

来到山脚下,展现在眼前的景色虽乏峭壁嶙峋的峥嵘,但更显现出了秀丽端庄的贤淑,一棵棵挺拔的青松似尖塔耸立,一座座峻秀的山岭层峦叠嶂;深入山中漫游,处处有一种深不可测,景中有景的风韵。登上山顶放眼望去,周围崇山峻岭苍翠葱郁,山下茂密的森林掩映着幢幢民居,盘山公路犹如“长龙”将造型千姿百态、高低错落有致的丹岩地貌一分为二,此情此景令多少游客赞叹和爱慕。席地而坐,听着耳边的风声,林间啁啾的鸟语声,哗哗的水流声伴奏着山坡上放牛娃高亢的“花儿”,一种皈依自然之感便会油然而生,仿佛置身于一幅多彩的奇妙画卷之中。

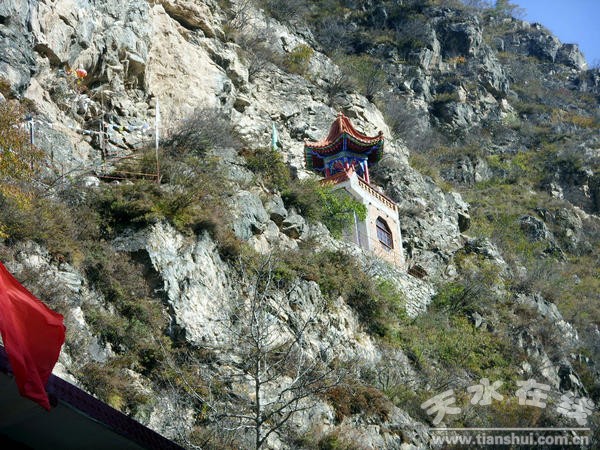

云凤寺

云凤寺遗址坐落于云凤山顶,据考证始建于明代,建有规模宏大的佛、道教寺院,有玉皇顶、王母宫、大佛殿、十八罗汉殿、药王殿等,碧瓦参差,屋宇林立,松柏参天,暮鼓晨钟,香客芸芸,后毁于文化大革命中。

现存有明神宗万历年间(1573年—1620年)的石幢一座,上面刻有“云凤寺”三个隶体大字,及黑虎洞灵官泥塑头像和陶质菩萨、迦叶头像。沿云凤山羊肠小径绕道十八盘,才能登临山顶,玉皇顶高入天地,白云锁门,古木挺拔。近年,这里又重建了不少庙宇,每年农历四月初八有庙会。庙会期间,虔诚的香客络绎不绝来这里烧香祈祷、求神保佑,寺院内香烟袅袅,灯火通明,旌旗招展,鼓罄齐鸣,抑扬顿挫的诵经声、婉转的鸟鸣声、香客游人的欢笑声构成了一幅奇妙的盛世升平图画。

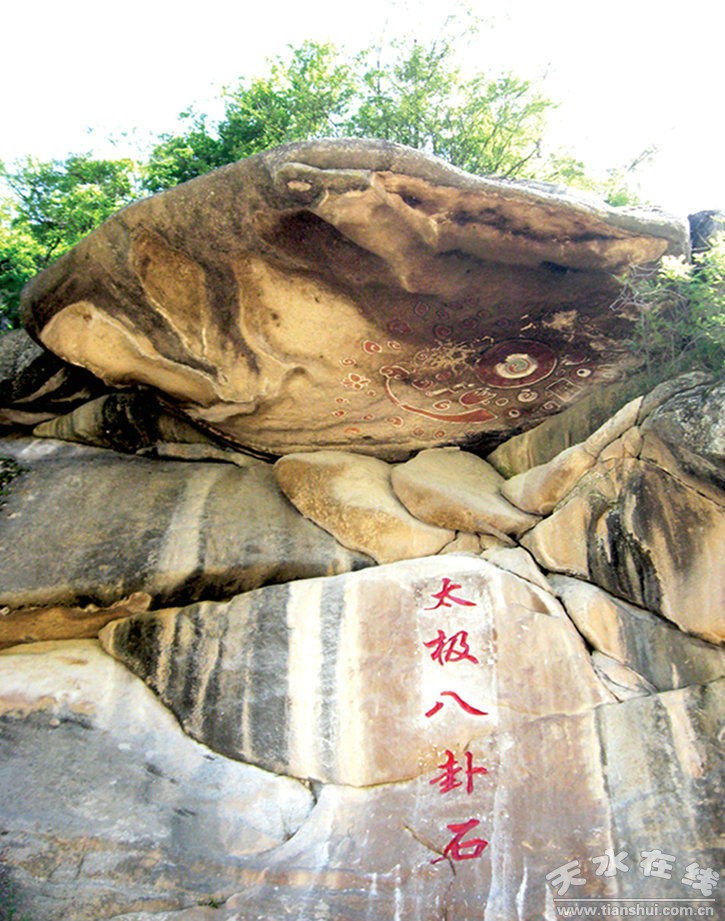

佛爷崖太极八卦图

佛爷崖太极八卦图在关山脚下的“仙女洗澡池”旁,有一高20米,宽13米的巨石突悬,据考证这是开凿于北魏的佛爷崖,距今已有1600多年的历史,石造佛像已被毁坏,现窟顶仅遗存着明代壁画太极八卦图,约10平方米,至今色泽绚丽,耀眼夺目,故又称八卦崖。它的年代久远,壁画颜色及图象集佛、道和一,有很高的考古价值。

二郎神脚印石

二郎神脚印石位于关山东3里的大庄村一块面积为10多平方米的大青石上,有一只长3尺,宽尺余的大脚印,当地人说它是二郎神杨戬的脚印石。相传,天将二郎神杨戬之妹三圣母,向往人间的幸福生活,在圣母殿不甘孤寂与秀才刘彦昌相爱成婚,生下一子取名沉香,因触犯天条,被杨戬压在了陕西华山之下。后来沉香长大成人,在大仙的帮助下练就一身精湛武艺,手执神斧,劈开华山,救出母亲。此事被舅舅杨戬发现下凡阻止,一步踏在甘肃陇山,一脚踩于陕西华山,故此,这块大青石上就被二郎杨戬踩下了深深的脚印,至今清晰可辨。

拴马桩

拴马桩距关山东3公里上庄科处有一1.5米的长方体石桩斜插在地上,上面有一圆洞,周围有绳子之类的痕迹,据考证,这个长方体石桩距今已有几百年的历史。相传过去这里是一条十分繁华的街道,因是关中必经之路,四面八方的商人、过往行人经过关山歇息时为了方便,顺手将马拴在路旁的石桩上,久而久之这个石桩便成了过往行人拴马用的,因在山林深处埋的很深,虽然年代久远,至今仍保存完整,是当年历史的见证。

老龙潭

老龙潭坐落于关山东南1.5公里处,马鹿河从这里穿谷而过,飞瀑急流响彻峡谷,浪花四起,在此形成一个很大的旋涡深不见底,站在潭边,使人感到迷离而神奇。

相传远古时候这里曾是龙王的修身养性之地。因为此处人烟稀少且环境幽雅,景色迷人,龙王途经此地被这美丽的景色所吸引,故而选此处作为自己的修养地。天长日久,住在附近的村民们发现每逢下雨时潭水便会不停的翻滚,村民们相信潭水有灵气,于是在天大旱时他们便在这里烧香磕头,举行隆重的祭祀仪式,向龙王爷祈求甘雨,故这里被称为“老龙潭”。

斩蛇崖

斩蛇崖在老龙潭对面的悬崖上,怪石倒挂,丛林掩映,有三处形似蛇头的大青石格外引人注目。相传远古时候,这里人烟稀少,经常有大蟒蛇出入伤人,云凤山仙女知道后,手执利刃,连斩毒蛇三条为民除害,并取出蛇胆为穷人疗伤治病,后来人们为怀念仙女,称此处为斩蛇崖。

五指山

五指山在斩蛇崖旁有一山峰,好似向到来的游客招手。山上青苔裹缝,杂灌从生,五座小峰形似人手的五个手指头,挺拔直立。相传此山是《西游记》中如来佛与孙悟空斗法时,如来佛的弟子们为防止孙悟空脱逃使法变的山峰,因年代太久远被人们遗忘了。由于地壳运动的变化,五峰更加突兀挺立,如今的五指山风景迷人,气象万千。

情侣峰

情侣峰位于花园村东2公里处,有两座山峰并峙,高入云霄,人称“情侣峰”。

相传古时候,在云凤山下住着两户人家,靠采药、种田为生。两家人和睦相处,亲如一家,其子女从小一起玩耍,亲如兄妹。随着年龄的增长,阿哥长成了一位英俊的小伙子,阿妹聪慧善良,美若天仙。两人经常上山打柴、采药、放牛,渐渐产生爱慕之情,经常在碧水河畔、绿草地上倾诉衷肠。两人山盟海誓,阿哥非阿妹不娶,阿妹非阿哥不嫁。天有不测风云,有一年,阿哥的父母突然暴病双亡,家境贫寒,这对青年的婚事遭到阿妹家父母的坚决反对。有一天晚上,正当两人在月光下相依相拥之时,被一妖道看见,妒心大发,便施展点人成石之术。瞬间,这对情人就变成了两座孤峰,只能隔谷相望再也难以相会。有个“月亮石”老人心生恻隐,施展法术,成全了阿哥阿妹的情爱,每当夜深人静,月亮升起,两座山峰就变成了一对情人,紧紧相拥,尽诉衷肠,直到月儿落,鸡鸣叫,才肯慢慢分开。从此这两座山峰就一直昼分夜合,人们就称之为“情侣峰”。极目远望情侣峰,两山对峙,谷深难越。亲临山境,高大威武的阔叶松,一棵挨一棵,枝枝相覆盖,叶叶相交通,密密层层;山上怪石嶙峋,洞中有洞,涧水叮咚;登上峰巅极目远眺,但见白云蓝天下,广阔的草原上是一群又一群的牛羊,悠然地移动着,令人情怀如洗,犹如走进了人间仙境。

万树谷

万树谷地处张家川县与陕西陇县交界处,因山大沟深,树木繁茂,水草丰美故称万树谷。

沿羊肠小道进入谷中,一路上美景便扑面而来,青石崖、尖石山、“喇嘛帽”等各式各样奇特的山峰,一座连着一座,构成一道道美丽的风景,无不于神奇中蕴藏着古朴,壮美中包含着秀丽。“迎客松”、“姊妹松”似向游客点头招手;“盘龙松”、“龙爪松”卧地而生,深深扎根在岩层裂缝中,不畏狂风暴雨、霜雪冰凌,傲然屹立在高山之巅,焕发出勃勃生机。走进峡谷深处,视野豁然开朗起来,万树谷便呈现在眼前,注目草地,一岁一枯荣的原上之草,枝叶葳蕤,落英缤纷。一条条小溪蜿蜒曲折地穿行于芳草地间,默默地滋润着花草,人在草上行走,如同踩在海绵上,既松软又舒适。不知名的野花五颜六色,点缀于草地,随风徐动,散发着清幽的异香。眺望远处,成群的牛羊若隐若现,增添了无限的诗情画意。每逢盛夏季节,气候清爽宜人,四方游客蜂拥而至,是绝好的避暑胜地,许多文人墨客都要到此陶冶情操,采风写生,留下了许多脍炙人口的诗词歌赋和书画摄影精品。相传这里也是秦人的牧马之地,至今遗存着石拴马桩和石槽,故有千马滩、万马滩、石槽沟之名。