塔儿湾西夏遗址

各媒体聚焦塔儿湾考古发掘

2008年8月10日,武威文物专家一次常规的文物考察,不料无意之中竟然从裸露的土层中“抠”出一件稀世珍宝。更为神奇的是相隔两天后,文物专家再次赶赴此地准备寻找“白瓷马头”的身躯时,“一不小心”从先前发现“白瓷马头”相距不到5米远的土崖下又发掘出一批西夏时期的古钱币。一时间舆论哗然,专家震惊。这个一度被遗忘的小山村再次成为世人关注的焦点。究竟这里的地下埋藏着多少“宝物”?当初演绎了怎样的传奇故事?就连最初参与了发掘工作的文物专家们也被这接连出现的奇迹搞得迷惑不解。

A、国内保存最完整的西夏村落遗址

武威塔儿湾西夏遗址位于武威市城南35公里的古城乡上河村一组。这里地处杂木河上游,两岸依山。这里的村民以放牧和种地为主。据这里的老人介绍,当初搬迁到这里居住时,仅为开垦荒地就颇费了些“周折”。因为这里的土地里除了堆积的石头外,还有大量的瓷片。近半个世纪过去了,如今这里的渠边、路边和地头仍然有碎瓷片出现。当地村民为了省事,干脆在打桩盖房和泥羊圈、牛圈等基础设施时,连同碎瓷片和泥土一道都用上了。所以现今的小村庄里,谁家的土墙上都能抠出几块碎瓷片来。后来经专家考证,这些碎瓷片几乎全部都是西夏时期的瓷器碎片。而且这里沿山坡的土层里露出的许多烧焦或腐朽的木头也都是西夏人当初住过的房屋留下的痕迹。后来,该村庄南边的山坡和一片台地被文物部门确定为西夏遗址。现在遗址中部分被辟为农田,现已耕种。该遗址东西长约500米,南北宽260米,以西为草木茂盛的山区牧场,以东杂木河两岸是开阔的平原农田。经专家研究考证,早在新石器时代,这里就有人类居住。这里水草丰茂,气候宜人,在西夏时期,还是党项族放牧、从事手工业生产和居住的好地方。

1992年9、10月至1993年上半年,经国家文物局批准,甘肃省考古研究所对塔儿湾遗址进行了考古发掘。从发掘情况看,这是一处西夏村落遗址。房屋以夯土筑墙或以石块垒墙,因山体滑坡,墙体多被毁坏。房屋为硬土地面,内有灶和炕。炕均为石板炕,长2.54米,宽2米左右,有两条火道,以石板覆盖成炕面,一般高出地面0.5米左右,石板上敷泥抹平。灶的形制有数种,大多是以地面起建,以石块和土坯垒成,有双眼和单眼之分;另一种是在地面挖成的,有火道、灶门及灶坑的灶;还有地面直接以三块或更多的石块垒成或圈状或三角形状的灶。这些都为研究西夏的居住及生活状况提供了丰富的第一手实物资料。该遗址也是我国迄今发现的保存最完整的西夏村落遗址。

B、最有研究价值的西夏瓷窑遗址

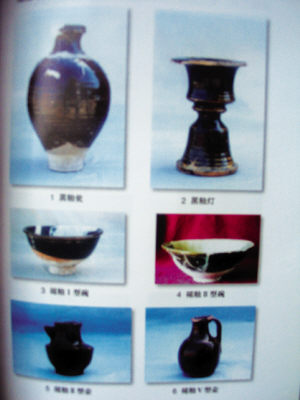

80年代初期,塔儿湾里仅居住着十多户人家,道路阻塞,交通不便。当地群众在农田基本建设和修建住宅、羊圈等取土中,曾出土一批新石器时代的素面红陶罐、夹砂陶罐及各种彩陶罐等,是新石器时代人类居住的实物见证。同时出土数量较多的为一批西夏时期烧制的各种瓷器和大量瓷片,被文物工作者征集到博物馆保存。其中较为珍贵的有墨书西夏文的白釉绘花瓷罐,高46.5厘米,大圆口,短颈,直圆腹,下略收,施白釉,腹部用褐釉绘缠枝牡丹,古朴豪放,反映出西夏较高的手工业制瓷工艺水平,被定为国家一级文物。还有白釉高足盘、碗、黑釉扁壶、瓶、灯、罐等一批文物。另外还在此地陆续发现了许多窑具和窑址留下的灰层堆积物。

据武威唯一享受国务院特殊津贴的文物专家党寿山介绍,上个世纪80年代中期,中国社科院考古所对宁夏灵武窑进行了三次发掘后,对宁夏以及邻省广大西北地区古瓷生产的情况有了大概的了解,认为宁夏灵武崇兴乡、海原县,内蒙古伊金霍洛旗以及武威其他地方发现的瓷器都和武威塔儿湾出土的瓷器相似,很可能这些瓷器最初都是从武威塔儿湾的瓷窑里烧制的。这从塔儿湾特殊的地理环境可以获得印证。塔儿湾旁的杂木河里,河水四季常流不断,距塔儿湾东南约2公里的白土沟、二沟、干沟等山沟里,蕴藏着大量瓷土;至于釉土,山坡上随处可见,因此可以就地取材,具备烧制瓷器的条件。

塔儿湾也有较长的烧制瓷器的历史。清乾隆《武威县志·物产·金石类》中就有“磁器”的记载,说明清乾隆以前武威就烧制瓷器。塔儿湾北约5公里的上古城,现在仍在烧制瓷器。瓷窑所在地,至今群众仍称作“窑城”,相传最多时瓷窑竟达48座,可见当时规模之大。现在武威境内的许多老百姓都清楚地记得自己家用的瓷器都是从塔儿湾所在的古城乡贩卖来的。而且这里出土的瓷片不仅数量巨大,就是出土较完整的瓷器,大部分也为残次品或报废品,这些都不可能是个人家庭收藏。如果不是瓷窑遗址,不会有如此数量之多的碎瓷片和残次品。所有这些都印证了专家的推测,武威塔儿湾西夏遗址是目前最有研究价值的西夏瓷窑遗址。

C、出土西夏瓷器数量和种类最多的遗址

1984年、1987年,武威地、市文物普查时,在塔儿湾征集到出土的部分西夏瓷器和采集到各种瓷器标本等,并发现大量的瓷片和灰层堆积物。因出土和发现的西夏遗物较多,当时被文物工作者认定是一处西夏时期的遗址,并兼有新石器时代的遗址。1987年被武威市人民政府公布列为重点文物保护单位,后来被申报为省级文物保护单位。

1990年前后,塔儿湾村修建村文化室时与武威市文物管理部门配合,在此进行了清理,出土了一大批西夏瓷器、窑具和大量瓷片,其种类繁多、釉色多样。部分瓷器和瓷片上写有汉字和西夏文纪年、姓氏、名字等。其中一件墨书“光定四年四月卅日郭善狗家瓮”汉字,为公元1214年西夏神宗李遵顼时的制品。专业人员经过50多天的整理修复,共复原各种瓷器140多件。有单耳和双耳罐,四系和六系褐釉素面、剔花罐、瓮;白釉底黑、褐、绿釉绘花罐、瓮;黑、褐、酱釉罐、瓮。此外还有黑、白釉玉壶春瓶、钵,矮足、高足碗、碟、盘,各种釉色的小瓷壶、瓶、扁壶等。花纹有绘花、剔花、刻花几种,多为缠枝牡丹、莲花。其中一件白釉天鹅纹绘花瓷瓮,高49厘米,四系,腹部有褐釉绘天鹅及云纹,黑白相间,构图新颖,生动形象,画面上对对天鹅展翅飞翔,给人以穿云破雾之感,具有浓郁的乡土气息和民族特色,反映出西夏手工业技术和绘画艺术的极高水平。另有一件四系褐釉刻花瓷瓮,高49厘米,侈口翻唇沿,直颈圆肩,直圆腹,腹部刻有对称的两朵莲花,刀法古朴简练,为西夏瓷器中所罕见。还有一件褐釉剔花罐,高48厘米,大圆口,短颈,直圆腹下收,腹部剔有缠枝牡丹,含苞欲放,给人一种浮雕感。这些瓷器,反映了西夏高超的制瓷工艺,为西夏瓷器中所少见。这些文物,均被国家文物局专家组定为国家一级文物,是研究西夏社会手工业及绘画艺术的珍贵实物资料。

在发掘中出土完整的各种西夏瓷器50多件,器类有瓮、罐、碟、壶、碗、盘等;釉色有黑、白、象牙黄、绿、酱色、褐色、铁红色等;花纹有剔花、刻花者,多为忍冬、菊花、莲花等。部分瓷器上也发现墨书题记,主要为姓氏,有“吴”、“崔”、“吕”等。此外,还出土大量的钱币,有“半两”、“五铢”、“开元通宝”、“光定元宝”、“天盛元宝”以及大量的宋代货币。是研究西夏社会政治、经济、文化的珍贵实物资料。

武威塔儿湾西夏遗址,是我国西夏考古史上迄今发现出土西夏瓷器数量和种类最多,釉色、花纹繁杂的一处遗址,它的发现已引起史学界的关注,对西夏的考古研究具有重要的价值。

此遗址出土的文物中十多件被定为国家一级文物,三级以上珍贵文物达数十件,对研究西夏历史具有重要价值,被甘肃省人民政府公布为重点文物保护单位。