访灾区 看重建——“5·12”大地震一周年

新房开启新生活

——秦州区农村灾后恢复重建见闻

四月,春暖花开,天水市秦州区玉泉镇“博爱新村”竣工了。新村每户68平方米,总建筑面积4828平方米,属整村搬迁重建,由中国红十字会援助,天水市、秦州区政府及驻地部队携手共建。“博爱新村”以新农村建设规划设计的面貌呈现在玉泉镇马兰村赵家咀71户受灾农户的面前。

村民新居

4月23日上午,记者走进“博爱新村”。月季花长出了新蕾,牡丹花吐出了新蕊,玉泉镇投资8万元为新村进行了绿化。新村党支部书记王长生领着记者参观了已建好的新房,他告诉记者:“在重建时解放军为我们运来了150万块砖,供电、水利部门为新村既通电又通水,市上领导经常来村上协调解决具体困难,保证了工程时间和质量。”

村民王向荣一家4口已分到了一套新居,看到已建好的新房他高兴地说:“地震后我家的房屋倒塌,损失很大,建新房政府给我补助2万多元,还帮助我贷款1万元,真要感谢党和政府!”玉泉镇政府领导告诉记者,5月10日将举行搬住仪式,届时,71户受灾农户将正式入住“博爱新村”。

去年7月12日,“博爱新村”开工典礼后,中国红十字会常务副会长、党组书记江亦曼曾在接受记者专访时,希望把“博爱新村”建成社会捐助献爱心的样板工程,她说:“农民受灾了,这时需要社会帮助,这更能体现党对人民的关怀。”

重建使家园更加美好,使农民信心倍增。当记者走进秦州区皂郊镇白家山村时,只见这里一派重建家园的繁忙场面,灾难的底色上重新跃动着生机与活力。从村口望去,重建的新村在山坡上耸立,与老村相比,重建新村的建筑布局可以说让这个山区贫困村跨越到了新农村。

震垮的是房屋,震不垮的是精神。正在现场检查灾后重建工作的皂郊镇党委书记韩少愚说:“重建新房粉刷工作已接近尾声,马上开始平整场地,5月底68户村民就可以搬进新居了。”在工地现场,记者见到晒得黝黑的白家山村党支部书记杜永清,他告诉记者,天水市建行为村上捐款35万元,我们将利用这笔资金重建村小学和“农家书屋”,每家每户还要建沼气池。“前几天我们召开党员大会,大家都表示要甩开膀子带领村民致富奔小康。”杜永清说。

在天水农村流传着这样一句民谣:种好庄稼为口粮,打工攒钱盖新房,娶进媳妇孝敬娘。对于贫困山区的农民来说,他们长期在温饱线上徘徊,盖新房大多是一种奢望。看到眼前将要盖好的防震新房,75岁的农民杜永生激动地说:“我高兴啊,房子盖得大,都是砖头、钢筋材料,我家震塌的房是土坯房,住了50年了,下月就住新房了,党好、政府好啊,儿子的婚事就在新房里办了。”

秦州区属梁峁沟壑地形,土质结构差,受灾村大多处于这一地带,且多为贫困村、困难村,残疾人、五保户、孤寡老人较多,房屋多为土坯房,乡村道路发展滞后。面对这一重大民生问题,秦州区委、区政府把农村灾后重建放在重要位置,去年6月,全面启动农村灾后重建工作,共确定重建户12457户,其中整村重建确定为12个乡镇30个村2032户,现动工建设27个村,动工率为90%,已完成赵家咀、贾家寺等24个村1356户主体工程。全区分散自建涉及16个乡镇420个村10425户,在建349个村3390户,竣工7035户。

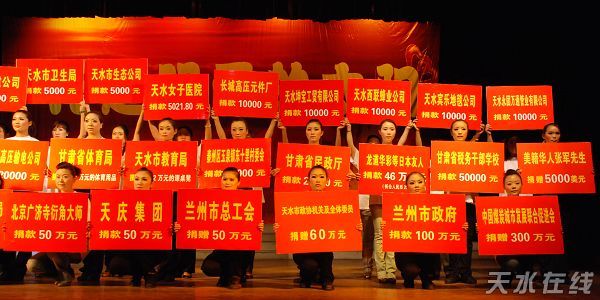

针对农村受灾面大、灾后重建任务繁重、重建资金严重短缺的实际,秦州区委、区政府采取灵活多样措施,多渠道筹措灾后重建资金。坚持政府主导,积极争取国家和省、市灾后重建项目,争取到灾后重建专项补助资金2.03亿元,区级财政安排294万元用于灾后重建。同时,动员全区社会各界人士和友好县区捐款捐物、奉献爱心,募集到社会各界抗震救灾和灾后重建资金620万元。中国红十字会、世界宣明会等慈善机构和嘉峪关市政府、广西壮族自治区政府等省内外对口援建资金4720万元。积极争取金融信贷资金,为4884户农村受灾户协调办理5309万元的无息贷款。充分发挥群众在农村房屋灾后重建中的主体作用,群众自筹房屋重建资金1.29亿元。秦州区委书记张健告诉记者:“目前,全区农村灾后重建已取得阶段性成果,我们要加快重建步伐,让更多的受灾群众早日住上新房。”