傍晚时分,秦安县兴国镇柴家山的“农家乐”里开始热闹起来,来自四面八方的游客纷纷在这里品秦安蜜桃,尝秦安小吃,听秦安小曲。“这里处处散发着浓厚的文化气息,我们不仅能够品尝到当地的特色小吃,而且还能感受到地地道道的农家风情,心情非常舒畅。”从嘉兴来秦安收购蜜桃的客商张先生高兴地说。

秦安历史悠久,文化灿烂,人文荟萃,风景优美,层林尽染,人文景观和自然景观交相辉映,旅游资源十分丰富。近年来,县委、县政府把发展旅游业作为县域经济新的增长点,突出特色,打响品牌,全县文化旅游业正步入发展的快车道。

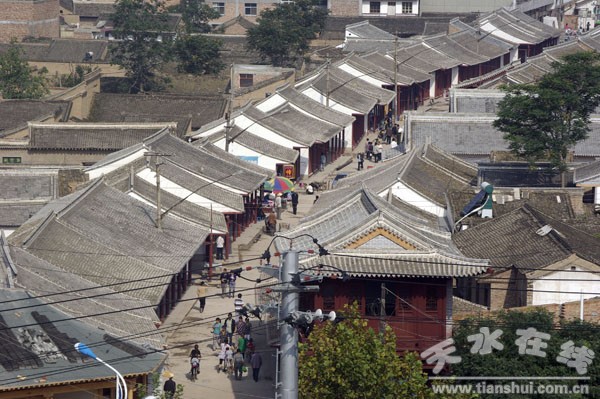

今年以来,秦安县依托文化旅游资源优势,以争创中国历史文化名县、全国旅游寻根祭祖圣地和大地湾文化展示基地为目标,着力打造“一个圣地”(女娲寻根祭祖圣地)、“五大文化园”(大地湾文化园、女娲文化园、三国文化园、民俗文化园、名人名居文化园)、“两条精品线路”(宝鸡炎帝陵-天水伏羲庙-兴国寺-文庙-上关明清一条街-凤山文化休闲旅游线路、平凉-大地湾-陇城镇旅游区域环线)。加快发展文化旅游业,完善旅游景区景点配套设施建设。全力抓好大地湾遗址,陇城中国历史文化名镇的保护开发,扶持发展寻根祭祖、民俗风情、休闲度假、农家乐等旅游项目,开发特色旅游商品,丰富旅游服务内容,加强与省内外的合作交流,实现旅游产业联动发展,培育新的经济增长点。大力发展文化事业,加强文化基础设施建设,完善城乡公共文化服务体系,加大文物和非物质文化遗产保护力度,培育具有地方特色的文化产品,推动县域文化产业快速发展。

努力做好非物质文化遗产保护工作,推进文化大县建设。

《女娲祭典》进入第三批国家级非物质文化遗产保护名录,《秦安蜡花舞》、《壳子棍》进入甘肃省第三批非物质文化遗产保护名录。《秦安蜡花舞》第四批国家级非物质文化遗产保护名录项目申报文本的制作工作已完成。秦安县被省文化厅命名为甘肃省民间文化艺术之乡,王尹乡为草编民间文化艺术之乡。在2011伏羲文化旅游节上,秦安小曲、蜡花舞参加了“2011天水——关中非物质文化遗产展演活动”,向参加伏羲文化旅游节的各地来宾和广大市民充分展示了秦安县丰富多彩的非物质文化遗产,加强了该县与关中地区的联系和交流。

坚持文化下乡,推动戏剧艺术繁荣发展

今年前半年,秦安县开展社区文化活动2次,校园文化活动3次,该县图书馆共接待读者2000多人(次),图书流通量达3000多人(次);春节来临之际,在陇城镇凤尾村开展了送文化下乡活动,为农民群众赠送书画作品30余幅,演出秦腔传统戏3出;组织专业人员深入安伏、叶堡、郭嘉等乡镇指导文化大院、文化中心户开展秦安小曲演唱、秦腔清唱等活动120人(次),很好的提高了乡土艺术人才的业务水平;来自辽宁、沈阳等地的10余名书画名家来秦安县进行书画交流活动10余次,展览作品1000余幅。

加大开发建设步伐,稳步推进旅游工作

全面落实国家和省、市关于进一步加快旅游业发展的各项政策措施,努力做好旅游工作,秦安县旅游业保持了健康、有序、持续发展的良好态势。1至5月份共接待各类游客28万人次,实现旅游综合收入6千万元,分别同比增长23%和26%。全面完成了凤山游步道的铺设工程,凤山步行道铺设工程于去年底全面竣工,为进一步提升凤山景区的内涵,完善景区基础设施,完成了投资5万元的护栏设置工程,从凤山前山门至小广场共设置了花岗岩护栏70余米。自筹资金15万元,对安全隐患突出的灵官殿、两个月门、药王庙等进行了维修,维修面积达1500多平方米。筹资7万多元,在凤山小广场至堡子坪约700多平方米的地段为栽植了金叶女贞、小黄洋等4万多株对景区进行了绿化。

2011年,秦安县委、县政府围绕“11132”发展战略,依托传统文化旅游资源优势,大力发展地域特色文化和群众文化活动,努力满足全县群众日益增长的精神文化需求,推动全县文化事业大发展大繁荣,加大旅游产业开发建设步伐,把握正确导向,积极做好文化旅游工作,为该县经济社会又好又快发展培育新的经济增长点。旅游业的蓬勃兴起,拉动了该县旅游服务业、商贸流通业和加工产业的快速发展,在扩大内需、促进消费、增加就业方面发挥了重要作用。