本报记者 郑建军 为您报道 在敦煌的西南边库姆塔格沙漠和号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠已渐呈“握手”之势,敦煌绿洲面临严重的生存危境。日益恶化的生态环境已影响到敦煌的可持续发展,影响到人类艺术宝库莫高窟和世界奇观鸣沙山月牙泉。五一过后,记者从敦煌旅游部门了解到,今年来月牙泉参观旅游的人数与往年相比略少一点,有关 部门分析这可能与今年五一当地天气状况有关。一位广东的游客告诉记者,她就是想来看看月牙泉,说不上再过十年、二十年月牙泉真的从人类的眼皮底下消失了,再也看不到了。4月28日,本报以大篇幅报道了温家宝总理关于加快治理敦煌生态的批复。带着这些问题,记者踏访了敦煌沙化比较严重的几个地方。

二十年后月牙泉消失?

“就在天的那边很远很远有美丽的月牙泉,她是天的镜子沙漠的眼,星星沐浴的乐园,看呐看呐,月牙泉……”这首名叫《月牙泉》的歌,使多少人对敦煌、对月牙泉魂牵梦萦。歌手田震略带沙哑的声音将月牙泉表现得淋漓尽致。如今,月牙泉水位的下降,使月牙泉逐年萎缩,月牙泉已大不如前。专家预测,20年后,月牙泉将从我们人类的眼皮底下消失,这绝不是危言耸听。月牙泉只是敦煌生态恶化的一个缩影,世界文化遗产莫高窟正受风沙侵蚀,敦煌绿洲已被三大沙漠形成合围之势。

5月1日一大早,敦煌刮起了六七级的大风,空气一下子变得浑浊起来,到处弥漫着一种呛人的土味。大街上不少行人裹上了头巾,戴上了口罩,包裹得严严实实,这让初来乍到的人怀疑这是不是敦煌。

记者踏着黄沙,绕过几条曲径,月牙泉呈现在眼前,尽管无情的风沙吹得人睁不开眼,但大批的游客还是拥向泉边,嬉戏、合影留念;与他们不同的是记者怎么也兴奋不起来,他们也许不曾知道这眼尚存了上万年的“澣海明珠”已走入暮年。

沙漠逐渐逼近良田

记者沿着月牙泉外围走了一圈,看到的情形更令人担忧,不断前移的沙丘已经逼近农庄,部分沟渠里栽植的白杨树根部被沙子掩埋,由于吸附不到充足的水分,枝条干瘪,几近死亡。

顺着月牙泉一路向西行,记者看到路边一排排白杨因浇不到水而大量枯死,部分路段沙丘已涌上公路。走了二十分钟左右,记者来到与月牙泉相连的,也是鸣沙山月牙泉风景名胜区周边的重点风沙口“黑山嘴”。从西边吹来的风贴着鸣沙山而来,风速比其他地方要大得多,所到之处沙土飞扬,摭天蔽日。

面对这种残酷的现实,不少人大代表呼吁:如果这种状况不加以改善,不仅敦煌绿洲会成为第二个楼兰,河西走廊和欧亚大陆桥的生态安全也会受到严重威胁,同时,省城兰州、甘肃中部、河套平原乃至华北地区的环境质量,都将受到严重影响!这已不再是危言耸听了,站在敦煌被沙漠掩埋的土地上,一种沧桑巨变的酸楚油然而生。缺水和风沙无疑成了敦煌绿洲的主要杀手,也成了敦煌绿洲最大的敌人。

专家观点

多管齐下防沙化

对如何拯救月牙泉的问题,多年治理荒漠化研究的甘肃省治沙研究所副所长廖先生说,采用科学的手段防治风沙,改造盐渍化土壤,改善地下水质。要加速月牙泉周围防护林体系建设,阻止流沙侵入盆地。可以采取生物措施和工程措施结合,乔、灌、草结合,带、网结合的方法。要利用盐生植物改造盐渍化土壤,使土壤盐分得到转化和转移。要改善地下水质,降低地下水的矿化度,与盐碱地改造相结合,进行综合治理。通过种草种树增加人工植被,保护和恢复天然植被等手段,阻止流沙移动,防治风沙危害,改善沙区生态环境和提高土地生产力的一种技术措施。植物治沙是众多治沙措施中最经济有效而又持久的技术措施,是我国最主要和最根本的防沙治沙手段。(何学平)

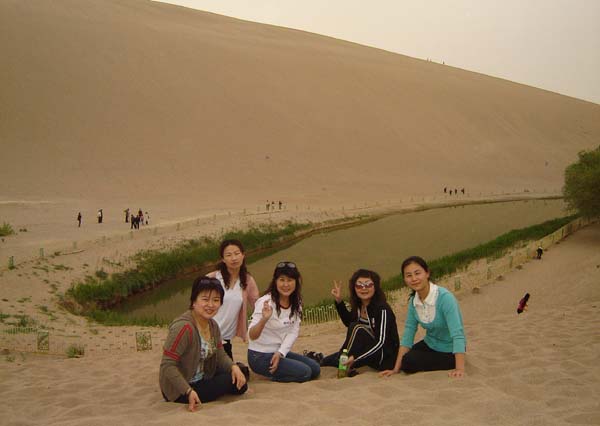

图为5月3日几位游客在月牙泉边留影 配图:天水在线