近日,在医院领导的大力支持下,天水市一院消化内一科与内镜中心、麻醉科、胸外科、肿瘤外科、重症医学科、超声科及放射科等多学科协作(MDT)成功为一例胃底平滑肌瘤患者实施内镜黏膜下肿瘤挖除术(ESE)。这是消化内一科团队继成功实施消化道内镜黏膜下剥离术(ESD)后,又一项内镜下微创治疗的新技术,填补了市一院内镜微创技术在该领域的空白。

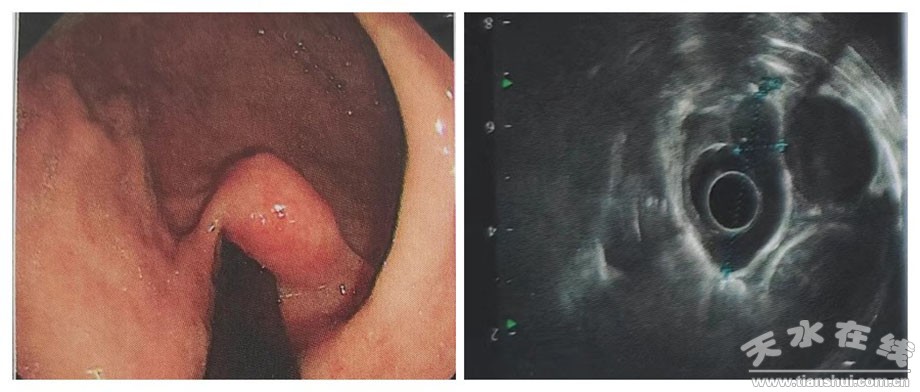

今年52岁的刘女士,因腹部不适就诊首都医科大学北京同仁医院,行胃镜检查,发现贲门翻转位可见似黏膜下肿样隆起,约2.0*1.5cm;超声内镜提示病变位于胃壁第四层,偏低回声,测量大小约3.5*1.0cm。

苟金平主任带领消化内一科团队,启动MDT团队多学科、多专家会诊,认真研究病例,详细制定手术方案,大家一致认为刘女士胃黏膜下的肿物起源于固有肌层,传统外科手术,创伤较大、疗程长、费用高,不能保留消化道正常结构。与患者家属协商后,决定为其实施内镜黏膜下肿瘤挖除术(ESE),并将手术方案上报院领导、医务科,特邀请兰州大学第一医院消化内科姬瑞主任医师会诊指导手术,同时在术前请市一院胸外科胡永红主任、肿瘤外科张炯主任协助做好术后预案,为病人保驾护航。

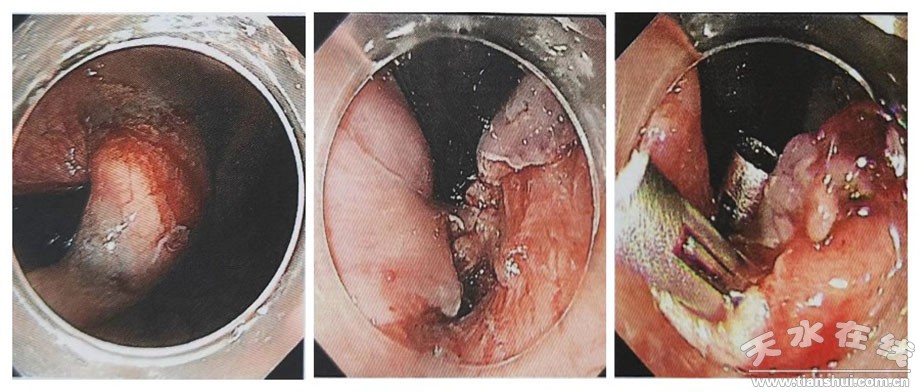

7月4日13:30在市一院内镜中心和麻醉科的协助下,进行全身麻醉+气管插管,手术过程中,在兰大一院姬瑞主任医师的指导下,消化内科苟金平主任医师、贠嘉威主治医师、张云主治医师及内镜室护士的协调配合下,在内镜下使用Dual-knife切开肿瘤表面黏膜层,暴露白色瘤体,后沿黏膜下层剥离瘤体,并予以圈套器、活检钳辅助牵引完整挖除瘤体,剥离过程中出现穿孔,予以9枚钛夹封闭创面。患者右侧胸壁、颜面部可触及捻发感,遂启动多学科协作(MDT),请胸外科、超声科、放射科、重症医学科等多学科专家术中会诊,考虑皮下气肿。术中严密观察患者,生命体征平稳,手术成功,实现了以最小创伤达到最佳治疗效果的目的。为保证患者安全,术后转重症医学科观察。术后2小时,患者顺利拔出气管插管,神志清楚,病情平稳,未诉腹痛、腹胀,无呕血、黑便。术后15小时转回消化内科普通病房进行术后恢复治疗,目前患者情况良好,近日准备出院。

内镜黏膜下肿瘤挖除术(ESE)是在内镜下黏膜剥离术(ESD)基础上衍生出的内镜治疗新技术,主要用于黏膜下层、黏膜肌层及固有肌层肿瘤的剥离治疗,采用传统的ESD相似的方法,将肿瘤完整切除,对于直径<3cm的黏膜下肿瘤,包括间质瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经鞘瘤等,首选内镜黏膜下肿瘤挖除术,ESE创伤小,术后恢复快,标本较完整,复发率小,不改变消化道结构,具有很好的治疗效果。

此次苟金平主任带领消化内一科团队通过MDT,成功完成内镜黏膜下肿瘤挖除术(ESE),为广大患者提供更多可供选择的治疗方法,标志着市一院消化道疾病内镜微创治疗领域又迈上了一个新的台阶。消化内科医护人员深入贯彻落实“三抓三促”行动,以更好地为患者服务为宗旨,积极进取,克服困难,不断拓宽内镜微创治疗的范围,与兰州大学第一医院建立长期协作关系,不定期邀请专家来院指导,加强市一院消化内科学科建设,为医院的发展添砖加瓦。

(新闻来源:天水市一院 转载:李俊锋)