引得甘泉入户来

甘谷县西北部干旱山区农村饮水安全工程走笔

一

初春时节,走进甘谷县西北部山区,记者看到,农户在幸福地享用着自来水入户带来的便利。在一个个农户家里,只要水龙头一拧,干净、卫生的清澈甘泉水便哗哗流出。农民永远告别了许多年以来拉水吃和吃窖水的历史。

“半夜出门去翻山,翻过一山又一山,鸡叫天亮找到水,回家太阳快落山。”这是昔日当地群众形容饮水难的民谣。

一个造福15万群众的民生工程——甘谷县西北部农村饮水安全工程彻底改变了这一历史。

从涝池、水窖到自来水,甘谷干旱山区的老百姓圆了梦寐以求的心愿,他们说:“工程引来了甘甜水、幸福水!”

二

2月9日,农历正月初七,记者来到甘谷县谢家湾乡马家窑村。这个村地处黄土峁梁山坳,海拔在1950米以上,山下已是初春风暖,山上仍然寒风瑟瑟。

马家窑村年味正浓,三三两两的人结伴而行,走亲串友。村里的秧歌队敲锣打鼓,欢声笑语,正准备去邻村参加表演。“今年的春节我们村可热闹了,大家心情格外好,再不用吃窖里的水了,都用上了安全卫生的自来水。”马家窑村党支部书记何友锁高兴地说,

走进村民马虎祥的小院里,只见厨房内安装着自来水设施,管道上印有“农村饮水安全工程”的字样。山区天冷,主人特意为水龙头“穿”上了一件厚厚的“棉袄”,以防被冻。

“从去年10月通水至今,我们和城里人一样用上了自来水,咱祖祖辈辈都盼着能有这一天,通水那天就像做梦一样,真高兴啊!”马虎祥说。他还指着院子里以前用过的水窖说,往年过年我们要从城里拉水存到水窖里,每立方米水要七八十元,水在窖里存的时间长了就不好喝了。

记者揭开厚厚的水窖盖,只见1米多深的水窖里还有一些存水,看上去有点浑浊。“这就是过去的生活用水。”马虎祥说。

进了马虎祥的堂屋,正中间支着一个火炉,屋里暖暖的,主人在火炉上煮着“罐罐茶”。马虎祥美滋滋地喝着茶说,这是用我家的自来水煮的,可甜了。

“现在再不用到处去拉水,把人解放出来了。家里有6亩山地,去年都修成了梯田,现在就一门心思务好庄稼,农闲时到县城搞点副业,日子慢慢会好起来的。”和马虎祥一样,马家窑村234户农户家家都用上了自来水。

“马家窑村用水的变化,是甘谷县西北部干旱山区农民群众用水的真实写照。”甘谷县水利局局长郑建子说。

三

甘谷县境内沟壑纵横,干旱少雨,自然条件严酷,农业基础脆弱。特别是西北部山区的大石、礼辛、谢家湾、安远、新兴、磐安等6个乡镇大部分乡村地处沟壑纵横、峁梁相间的黄土高原上,十年九旱,有123个行政村、3万多户、15万余人饮水安全面临着困境。

“水的问题不解决,让群众共享改革发展成果只能是一句空话,惠及群众的小康也只是一个愿望。”甘谷县县长贾忠慧如是说。

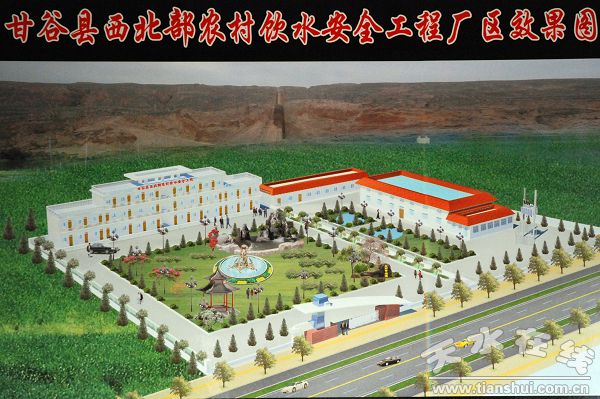

经过认真调研、勘测和反复论证,甘谷县委、县政府决定实施西北部农村饮水安全工程。引渭河水上山,在县内实施“南水北调”。工程受益区位于甘谷县西北部,占全县总土地面积的30.3%。工程从磐安盆地渭河北岸十甲坪—刘家河湾村地下取水,经过水厂净化、消毒后,分三级上水泵站提水至高位蓄水池,输水到各村减压调蓄池,再配水到户。概算总投资9957万元,可解决123个行政村416个自然村30017户150373人的饮水安全问题。

“这个项目不论规模、投资总量,还是受益群众范围,都是天水市近年来最大的安全饮水项目。”郑建子介绍说。

2009年6月9日,在磐安镇十甲坪村,甘谷县西北部农村饮水安全工程正式开工。

在茫茫山峦间铺设管道,工程艰巨,施工难度可想而知,仅各级管道总长度就达2768公里,相当于兰州到甘谷往返5趟。近亿元的投资,也是一大难题。

求发展、谋福祉的愿望和决心,让全县干部群众焕发出了强大的动力与干劲。一时间,一股无私奉献、慷慨解囊的暖流在甘谷大地涌动。

2009年10月,甘谷县委、县政府向全县人民发出了捐款倡议,号召干部职工自愿捐款,为这一惠民工程奉献爱心。党员干部率先解囊,职工群众随后跟进。省上领导和省直单位、部门,以及甘谷籍在外工作人员也闻讯而动,纷纷捐款,支援工程建设。

受益区群众用热情拥抱着希望。“我们没有太多的钱可以捐,但有的是力气,有的是热情。”谢家湾乡农民马想成道出了受益区全体群众的心声。

千军万马开进山峦沟壑间,克服困难,加快施工,确保工程质量。郑建子告诉记者,复杂的地质情况,给施工带来了很多困难,谢家湾乡马家窑村西侧200米处,有一个300米的隧道,是整个工程的咽喉,施工人员冒着一脚踩空就有掉下沟去的危险,经过40天的人工挖掘,按施工进度完成了任务。

2010年10月底,4口水源井、水厂、泵站和供水干管等控制性工程和70%以上的入户工程全部完成,有95个行政村23500户106000人吃上了干净卫生的自来水,还有28个行政村6517户44373人的入户工程正在紧张施工当中,预计2011年上半年可全面竣工。

站在甘谷县农村饮水安全工程实施图前,可以看到,那庞大、密织的管网,就像人体的血管一样,维护着西部山区这个肌体。条条管网,关乎民生、连接民心,圆了山区群众的甘泉梦,通向新农村建设的美好明天。