真话显情怀

——悼桐树苞先生

●秦岭

(图片来源:李三祥 配图:天水在线)

今晨获知,原天水市人大主任桐树苞先生仙逝,享年94岁。生老病死,本不为奇。我之所以感到有些意外,因为恰恰在昨夜刚好读完了他的回忆录《嵩岳青岩》,并通过微信与天津师大的好友一起分享桐老对于历史的一些反思和判断。

我对桐老本人了解并不多,只记得90年代初我在天水秦州区机关工作时,恰逢桐老离休。当时尚健在的一些老红军、老八路、老游击队员经常会参加秦州的一些活动,时有面缘,身份有别,不曾交言。大概是前年初夏,当时尚健在的天水前辈作家庞瑞琳女士屈尊来电,嘱我为她主编的《天水苏蕙文化研究文集》作序,并建议我读一读桐树苞的《嵩岳青岩》,或能引发我的思考,写一段感悟性文字。平时见惯了一些官居要津之人晚年聊以自慰的附庸之作,对庞老的建议未太在意。昨天一早突然心血来潮,竟然神差般捧起了这本长达28万字的著作,及至子夜,怅然掩卷,算是真正顿悟桐老其人。作为一名饱经沧桑的老干部,能够直面历史,去伪存真,讲出真话,实属难能可贵。

(《嵩岳青岩》资料)

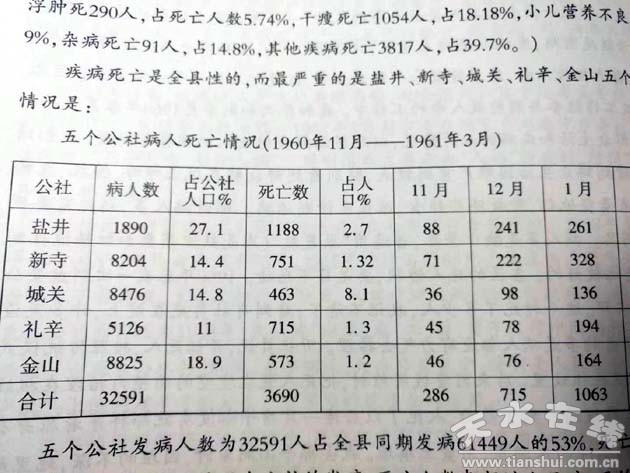

桐老创作《嵩岳青岩》的思路、指向充分体现了他的智慧,他显然非常清楚一些真话、实话该怎样讲,特别是在怎样的姿态和语境下既能剑走偏锋,又能公布于众,于是,我们看到了土改、镇反、反右、文革、改革开放早期大量鲜为人知的历史步履与背影,其中对1960年前后担任武山、甘谷县委书记期间“大练钢铁”、“批瞒产”、“保红旗”等工作的深刻反思、反省和悔悟,振聋发聩。我始知当时小小的武山县在“三年困难时期”饿死了56460人(这还不包括其中17个月没上报的,其中1959年11月至1960年6月半年就饿死34382人),死亡大牲畜86138头,因饥饿而绝户、绝育者不在少数,人吃人、人吃屎、兄妹相残、弃婴、弃老现象屡见不鲜。为了增强说服力,桐老采取横向对比,纵向切入之法,数字以村户为计,统计以图表为据,案例以亲历为凭。详实缜密,令人瞠目。众所周知,天水号称“陇上江南”,饿死人现象主要集中在毗邻的定西、武威、陇东、陇南和河西走廊地区。天水尚且如此,甘肃全境若何?另外,桐老对文革期间天水各派动用枪炮武斗的描写、剖析及惨烈的伤亡情况,亦超出官方史料边界,可谓弥足珍贵,堪为一叹。在一个容易集体失语和沉默的时代,桐老作为那个时代的领导者和当事人,能够主动站出来自揭疤痕、点评左右,诚恳反思,我想,这不光是勇气始然,实际上体现了一位父母官情怀的厚度和疆界。执政者如何背负苍生“了却身后事”,《嵩岳青岩》显然指向了这个时代所期望的价值和意义。

七年前,杨显惠先生拟计划创作《定西孤儿院纪事》,为此,我曾和杨老在天水逗留了几天。当时与一些天水人聊及六零年的大饥荒,所获多为粗线条的模糊记忆,收获甚微。记得杨显惠离开天水前曾感慨:“其实,武山比通渭差不了多少,就看有没有人敢讲。”没想到,其实早就有人讲了,而且还是一位离休干部。《嵩岳青岩》是一段绚丽而又不堪的记忆,只是,它只配留给愿意朝历史回眸的人。

也是巧了,昨夜读罢,今晨却意外获知老人恰恰于昨夜仙逝。此番匆匆写下这番与真话有涉的迟到文字,也算是几句大实话吧。

2018年1月17日于天津

桐树苞简历:

桐树苞同志生于1925年3月,河南登封人,1942年9月参加革命工作,1946年6月加入中国共产党。

1942年9月至1948年1月在陕甘宁边区庆阳县驿马关、樊家庙小学、环县完全小学任教,并参加曲子县游击队;

1948年1月至1951年7月在曲子县委、庆阳地委工作;

1951年7月至1959年9月历任甘肃省委组织部干事、办公室副主任、主任,组织指导处处长;

1959年9月至1962年1月任武山县委书记处书记;

1962年1月至1965年9月任甘谷县委书记;

1965年9月至1967年6月任天水县委书记,1967年6月至1971年6月在五七干校劳动;

1971年6月至1972年9月历任天水地区农田基建办副主任、地区生产指挥部副主任、水电局局长;

1972年9月至1976年9月任天水市委副书记;

1976年9月至1977年9月任天水地委组织部副部长;

1977年9月至1978年11月任天水地委常委、组织部部长;

1978年11月至1981年11月任中共天水地委副书记;

1981年11月至1983年8月任中共天水地委书记兼天水军分区政委;

1984年4月至1985年12月任天水地委委员、顾问及天水市人民代表大会筹备领导小组组长;

1985年12月至1991年2月任天水市人大常委会主任;

1988年3月至1992年4月,当选第七届全国人大代表;

1991年8月离休,享受正地级干部政治、生活待遇,副省长级医疗待遇。

作者介绍:

秦岭,一个土生土长的天水市秦州区人,国家一级作家,中国作协会员。1989年在天水农村任教,后调至天水市秦州区政府办公室当秘书,1996年调至天津工作。现负责某文艺部门兼天津工业大学等院校艺术类硕士生导师和客座教授。系中国报告文学学会理事,天津市炎黄文化研究会副会长,全国第八、九次作代会代表,天津市宣传文化系统“五个一批”优秀人才。曾在《人民文学》《当代》《中国作家》《钟山》《人民日报》等数十种报刊发表作品。出版长篇小说、小说集、电影剧本《皇粮钟》、《借命时代的家乡》、《在水一方》、《不娶你娶谁》、《绣花鞋垫》、《透明的废墟》等10多部,其中《皇粮钟》、《在水一方》被中国作协纳入重点作品扶持项目,中国作协两次在北京、宁夏召开“秦岭作品研讨会”。小说40多次选入中国年度选本或选刊,《硌牙的沙子》、《杀威棒》、《女人和狐狸的一个上午》、《寻找》登上2007、2011、2014、2016年中国小说排行榜,获第13届(原创)、16届小说月报百花奖等10余种。收入品牌图书“小说眼•看中国”的小说集被中国新闻出版总署纳入“全国农家书屋”并登上《北京晨报》等媒体“荐书榜”。根据其“皇粮”系列小说改编的剧目获中宣部“五个一工程奖”、文化部特等奖等。被中国文联评为全国文联系统优秀个人,有作品被翻译成英、日、韩等文字。