▲ 俯瞰小杨村新农村

民族团结是社会主义民族关系的基本特征和核心内容之一。作为陇东南地区唯一的少数民族自治县,多年以来,张家川县牢牢把握“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题,大力促进民族团结、宗教和顺、社会和谐,全县经济社会和人民群众的生活都发生了历史性变化,这些都得益于党的民族宗教政策指引和回汉干部群众的团结一心。

在张家川县大阳镇小杨村,这里的回汉群众朝夕相处,共同手握一支笔书写着一个“家”,他们以实际行动共同浇灌“民族团结”之花,共建美好家园。

邻里之间亲如一家

小杨村位于大阳镇西部,全村共有6个村民小组,3个自然村,335户1650人,回汉杂居是村子居住的显著特点。每逢过年过节,生活在这里的回汉村民都会相互走访问候,大家邻里之间亲如一家。

走进小杨村五组李秀珍家,83岁的回族老人正在院子里和邻家汉族老人杨登科拉家常,听说记者要采访小杨村民族团结的故事,他们之间和睦相处的事情后,老人打开了“话匣子”。李秀珍说,她是小杨村群众和谐相处的经历者,也是见证者。

老人回忆,女儿带着孙子们外出新疆打工近五年了,她一个人吃喝有时也不方便,巷子里就四户人,两家回族、两家汉族,家里就剩我一个人,邻居隔三差五给我送米、送饭,帮我干家务。有一次邻居杨登科发现我的厕所池子满了,她不顾及脏和累,帮着我清理……

杨引军是李秀珍老人的邻居,是个汉族,在大阳中学教书。他回忆,有一次,他想看望老人,一进门就发现老人昏倒在院子里,杨引军马上喊来了其他人,自己背着老人去卫生院看病,卫生院建议去县上医院再诊断治疗,因为事发突然,他打电话给自己的妻子说,李阿姨住院了,钱不够,你来的时候多带点。

在七天病床上的日子让老人铭记,一个没有血缘的汉族小伙,不顾一切地守在病床前,端吃端喝,伺候着、温暖着老人。

杨引军回忆,后来去李秀珍家吃饭,借东西,就像自己家里一样,帮老人装火炉、修理家电无数次。他说,李秀珍老人心肠好,在他年轻的时候,老人还帮我抱孩子、带孩子,拉家常、说心事。

村委会秘书邵芳说,因为村子回汉长期住在一起,生活习俗习惯都能彼此尊重,才形成了回汉团结、共同发展、共同进步、长治久安的局面。

如今,小杨村的回族与汉族群众早已融入在一起。只要汉族家里有了红白喜事,第一个去帮忙的就是回族,无论回汉谁家有事,他们彼此之间都能做到有求必应。汉族家里的劳动力不够,只要喊一声或者打个电话,邻家的回族群众就会不约而同地赶来帮忙。

互相帮助生活不分彼此

“加强民族团结,责任重于泰山。带领全村回汉群众保稳定、促发展,是我义不容辞的责任。祖祖辈辈生活在这里的人们都把爱护自己眼睛一样,来爱护民族的团结。”村党支部书记李金娟告诉记者。

村民马秀兰说,汉族老人杨银虎长年患病,一次老人不小心摔倒,邻居都跑出来搀扶老人,因为留守原因,回族也好汉族也好经常看护老人,直至老人病逝。

面对回汉群众有很多饮食、生活习惯上的差异,小杨村就把这些作为规章制度正式纳入了村规民约中,并利用村里的广播、宣传栏充分宣传民族政策,使村里汉族群众养成自觉尊重回族民俗和宗教信仰的好习惯,让民族团结意识深入民心。每逢小杨村回族群众一年一度的开斋节,汉族群众都自发组织前去祝贺。村里群众谁家有了红白喜事,都相互帮忙,不分彼此。

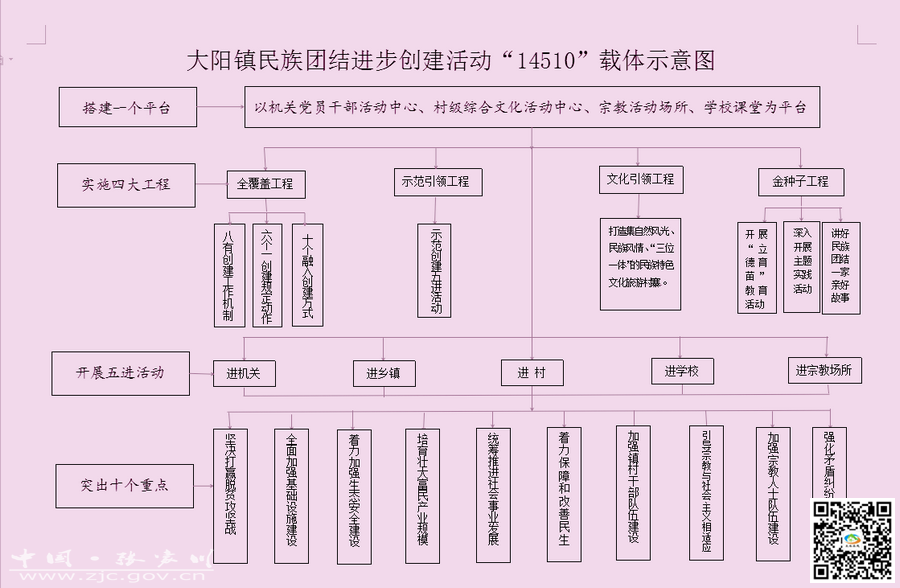

▲ 大阳镇民族团结进步创建活动“14510”载体示意图

镇党委书记马创成这样说,小杨村变了,小杨村村民的思想也变了,他们亲身感受到党的富民政策的实惠。他们能以团结、和谐、共处的生活状态,共同呵护这个大“家”,他们有自己更明确的追求目标。

“搭建一个平台、实施四大工程、开展五进活动、突出十个重点”在大阳镇民族团结进步创建活动的“14510”载体引领下,相信小杨村将沿着创建民族团结示范村的目标阔步前进,建设更加美好的新家园。 |