编者按:

成立于1953年的张家川回族自治县,2013年7月6日将迎来60周年华诞。

张家川回族自治县是全国回族比例最高的少数民族自治县。建县以来,在党的民族政策的光辉照耀下,在市委、市政府的坚强领导下,张家川县历届县委、县政府带领全县各族人民自力更生,艰苦奋斗,励精图治,奋发图强,推动经济建设和社会各项事业不断取得新的成绩。

60年风雨历程,60年沧桑巨变。为了充分展示张家川回族自治县60年来的新发展、新变化,从即日起特推出《张家川回族自治县成立60周年》系列报道,热烈庆祝张家川回族自治县成立60周年。

张家川回族自治县成立60周年系列报道之一百一十五

走进张家川(十)

由西安沿古“丝绸之路”南大道西行,翻越巍巍关山,便进入中国西部第一个回族聚居区——张家川回族自治县。

张家川回族自治县位于甘肃省东南部,天水市东北部,成立于1953年,自治县建县较晚,但历史悠久,早在新时器时代,这里就有人类繁衍生息,是秦人的发祥地之一,古丝绸之路之要道。据考证,境内发现的仰韶文化、马家窑文化、常山文化和齐家文化证明,早在新石器时代这里就有人类繁衍生息,已发现新石器时期原始部落遗址36处。这里是秦人的发祥地之一,秦人的先祖赢非子曾率众在此牧马,因功被周王室封为“附庸”,建立了秦的最早都邑秦亭。据《尚书·禹贡》载,周孝王封秦非子养马汗渭之间,邑于秦亭(今张家川境内),秦时属陇西郡;东汉时属于略阳、陇县;隋、唐、宋时分隶于陇城、清水两县;元、明、清分隶于秦安、清水两县,民国时沿革未变。由于地处关山脚下,为关陇古道之要冲、古丝绸之路西出长安后的必经之地,是秦国名将白起抗击羌戎的地方,也是西汉著名外交家张骞病故的地方,这里有秦军要塞、汉代峰燧、县故城、关陇古道、长宁驿站等遗迹,三国时的魏蜀“街亭”之战的古迹依稀可辨、清代回民军反抗清廷的壮举都发生在这块土地上。

自然景观独特,夏无酷暑,冬无严寒,四季分明,气候宜人,旅游资源丰富。自然景观有美丽辽阔的关山草原,波光潋滟的东峡、石峡水库,神奇秀美的云凤山等风景名胜区。横亘于甘陕的巍巍关山,峰峦叠嶂,古木参天,怪石林立,自然风景优美,形成了具有清、幽、秀、雄、奇、险、峻等特点,春来满目生翠,夏日山花烂漫,秋天遍地红叶,严冬玉树琼枝,是人民体验返朴归真、回归自然情趣,领略古朴民俗风情,避暑休闲的旅游胜地。

境内名胜古迹较多,有春秋战国时的烽火燧台多处,有秦防西戎的堡寨遗迹,有三国时期著名的街亭古战场。位于木河乡桃园村的马家塬战国墓地被评为2006年中国十大考古新发现之一,已出土文物1600多件,其中包括在全国尚属首次发现的装饰精美的战国中晚期车乘,具有很高的考古研究价值。宗教遗存有宣化岗拱北、南川道堂、与佛、道教正觉寺、老庵寺共同构成张家川县独具特色的人文资源。位于县城北2.5公里的宣化岗拱北是中国伊斯兰教“哲赫忍耶”门宦第五、六、七代教主归真的地方。宣化冈依山就势而建,规模宏伟壮观,以中国伊斯兰教“哲赫忍耶”门宦最大的陵园和独特、典雅、古朴的民族建筑风格,吸引着众多的游客和哲派教众参观、朝拜。

老庵寺

老庵寺坐落于张家川回族自治县恭门镇付川村东北的卧龙山半山坡上,原名卧龙寺,俗称上寺,始建于唐太宗贞观年间,为佛教寺院。这座千年古刹历经了三兴三废至今香火不熄。据史料记载,元惠宗至正十二年(1352),因秦州等地地震,山崩地陷,老庵寺殿宇倾塌,僧人四散。至正十六年(1356)重建。清德宗光绪七年(1881),清水县弓门(今张川恭门)一带连降大雨,山洪暴发,冲毁老庵寺庙宇,僧人逃亡。德宗光绪十年(1884)再次重建。至民国时期老庵寺规模初具,被列为清水县“八景”之一,获“卧龙山色天下秀”之誉。1958年和“文化大革命”中,宗教活动受限,僧人还俗。1979年后又一次重建,经主持释静咸和信教居士二十多年的修建和维护,终于使千年古刹重放异彩。

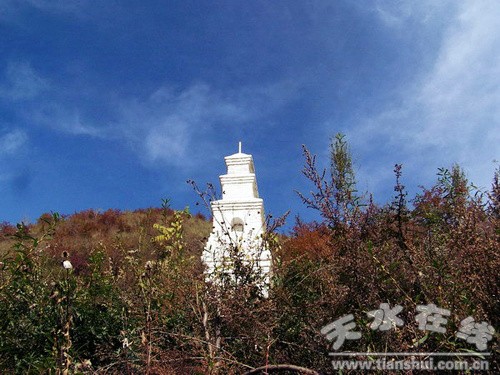

重建后的老庵寺共占地300亩。主要由一门、五院、八殿、三洞、七塔组成,整个建筑按照卧龙山的自然地形,错落有致地建造在拾阶而上的几阶平台之上,其殿宇楼亭布局合理,大小佛塔错落有致,建筑风格蕴含了中华民族浓厚的文化传统,具有较高的历史文化品位。

老庵寺,不仅是张家川回族自治县较大的佛教寺院,而且是一处情景交融的人文自然景观,近年来,山上新植各种树木数万株,使其四周绿数成荫,与四面如黛的青山联成一体,构成一处宗教、人文与如画景色相辉映的名胜景点。