编者按:

成立于1953年的张家川回族自治县,2013年7月6日将迎来60周年华诞。

张家川回族自治县是全国回族比例最高的少数民族自治县。建县以来,在党的民族政策的光辉照耀下,历届县委、县政府带领全县各族人民自力更生,艰苦奋斗,励精图治,奋发图强,推动经济建设和社会各项事业不断取得新的成绩。到2011年,全县生产总值达到17.26亿元,增长15.2%;全社会固定资产投资完成29.86亿元,增长27.9%;社会消费品零售总额完成4.27亿元,增长25%;财政收入完成1.29亿元,增长25.2%;财政支出完成12.91亿元,增长16.1%;农民人均纯收入达到2852元,增长15%。1311.8平方公里的土地呈现出一幅加快发展、和谐发展的美丽画卷。

60年风雨历程,60年沧桑巨变。为了充分展示张家川回族自治县60年来的发展变化,从即日起刊发《张家川回族自治县成立60周年》系列报道,以飨读者。

张家川回族自治县成立60周年系列报道之二十一

张家川60年辉煌成就展雄姿新时期科学发展谱华章(一)

千年古风韵,盛世阿阳情;辉煌六十年,魅力张家川。公元2013年,秦统一中国的发祥地,新中国西部回族第一县——张家川回族自治县将迎来喜庆而辉煌的60华诞。

六十年耕耘春华秋实,六十年发展万象更新。60年来,在党的民族政策的光辉照耀下,在中央、省、市各级领导的亲切关怀支持下,勤劳淳朴的张家川回汉人民不断解放思想,抢抓机遇,在困难曲折中顽强拼搏、在改革开放中团结奋进、在科学发展中奋勇前行,励精图治、艰苦创业,取得了令人振奋的辉煌成就,使张家川这块古老而神奇的土地发生了今非昔比的深刻变化,张家川回汉人民在这片热土上谱写出了绚丽的绝美华章,也掀开了张家川民族地区科学发展的崭新篇章!

——60年发展史,是张家川综合实力日益增强的历史。

自治县成立以来,历届县委、县政府立足县情,团结带领全县各族人民,创新思路,奋发图强,有力地促进了全县经济持续快速发展。2011年,全县实现生产总值17.26亿元,全社会固定资产投资完成29.86亿元,社会消费品零售总额4.27亿元,大口径财政收入完成1.29亿元,财政支出12.91亿元,农民人均纯收入2853元,城镇居民人均可支配收入11800元。

今我张家川,特色农业生产稳步发展,基础地位不断巩固,成为助推农业和农村经济长足发展的强力支撑。60年来,历届县委、县政府高度重视农业农村工作,特别是近年来,不断加大对农业、农民的投资补助力度,大力推广优良品种和科学技术,种植业、畜牧业、特色产业发展迅速。农业结构调整力度不断加大,“三区三园五带”建设稳步推进,农业生产条件和生态环境进一步改善,农业和农村经济健康发展。

今我张家川,畜牧养殖业迅猛发展。张家川以建设全省肉牛产业大县和陇东南畜牧大县为目标,着眼市场化做精特色产品,着眼产业化做强龙头企业,着眼多元化做好市场营销,着眼标准化做优品种质量,着眼规模化做大肉牛基地,目前,全县畜禽饲养总量达127.2万头(匹、只),其中,倾注心血,全力做好“张家川红花牛”农产品地理标志的市场运行工作,全县共饲养量约12万头的具有红白花色特征的肉牛群体,生产区域涉及全县15个乡镇255个行政村,是张家川县体貌特征明显,肉质鲜嫩,生产性能优越的地理标志性产品,为“张家川红花牛”品牌实行原产地域保护、标准化生产、规范化管理、品牌化经营提供坚实保障。

今我张家川,农业和农村经济发展步入了历史的快车道。2011年,全县农业生产总值达到7.47亿元,实现农业增加值4.42亿元。全膜双垄沟播玉米种植达到11.38万亩,全县粮食总产量达到10.9万吨。蔬菜、果品、马铃薯、中药材、大麻等特色优势产业规模不断壮大。实施通自然村、通农田路的“双通”工程,修建农田道路2748公里。完成刘堡梁农村饮水安全工程建设,解决了4.25万人的安全饮水问题。新修梯田2.36万亩,治理小流域33平方公里,完成“一池三改”1000户。实施扶贫片带开发项目,脱贫人口6500人,扶贫工作取得了显著成效。14.05万亩集体林地全部完成勘界确权任务,农民增收后劲不断增强。

——60年发展史,是张家川基础设施日臻完善的历史。

自治县成立以来,历届县委、县政府立足县情,针对张家川山大沟深、交通不便、信息闭塞、发展后劲不足、发展基础薄弱的局面,不断加强城乡基础设施建设。改革开放以来,特别是随着西部大开发的深入推进和国家对民族贫困地区特殊扶持政策的落实,全县基础设施发生了历史性的变化。

今我张家川,交通道路全面改善,出行条件方便快捷,基本实现了乡乡通油路、村村通汽车的目标。特别是2011年以来,坚持高标准、高起点,超前规划,严格实施,先后有县城北滨河路和南部路网,南部路网道路拓建工程已完成管道铺设和部分路基工程,争取天水一平凉铁路(张家川段)、庄天二级公路(张家川段)投入建设。争取县城—恭门火车站二级公路、秦安陇城—陕西陇县二级公路尽快开工建设, 农村道路通达通畅工程建设力度不断加大,为促进经济社会发展奠定了坚实的基础。

今我张家川,农田水利和生态条件不断改善,发展后劲明显增强。实施通自然村、通农田路的“双通”工程,修建农田道路2748公里,新修梯田2.36万亩,治理小流域33平方公里,完成“一池三改”1000户,14.05万亩集体林地全部完成勘界确权任务,农业生产条件和生态环境进一步改善,农民增收后劲不断增强。修建了南河、北河、后川河等堤防工程,提高料防御洪涝灾害的风险和能力。

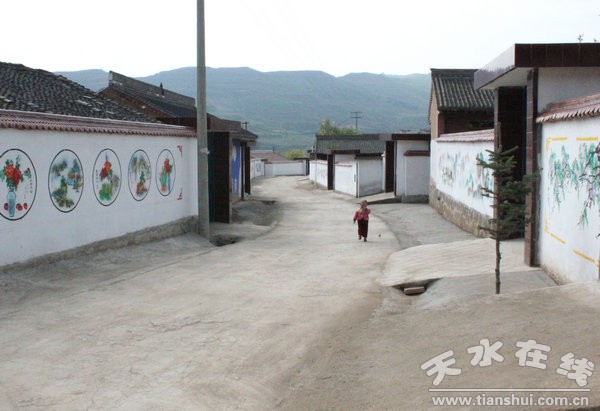

今我张家川,城乡面貌焕然一新,人居环境更加和谐。近年来,城市规模不断扩大,城镇基础设施更加完善,服务功能不断提升,对经济发展的辐射带动作用明显增强。特别是围绕60周年县庆和建设“两个共同”示范县,张家川县反复论证并相继开工建设了回乡风情园一期工程等“双十工程”,谋划论证了中部工业园区路网工程、县城集中供热扩能改造工程、城区污水处理厂等新的“双十建设工程”,随着这些项目的逐步落地,将积极带动全县“十二五”跨越式发展的重要支柱,更是扩大县城容量、完善县城功能、提升县城品质的重要保障。

——60年发展史,是张家川人民生活水平显著提高的历史。

自治县成立以来,历届县委、县政府立足县情,秉承“深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事”的理念, 坚持以富民的目标凝聚人心,以富民的举措鼓舞人心,以富民的实绩安定人心,始终不渝地坚持把工作的出发点放在为人民群众办实事、谋实利上,坚持把实现最广大人民的根本利益作为工作的出发点和落脚点。改革开放以来,特别是近年来,在党的富民惠民政策指引下,全县各族人民生活水平不断提高。

今我张家川,基本告别了吃水难的历史,基本实现了村村通自来水的目标。县委、县政府重视全县农村饮用水安全工作,始终把解决农村饮用水困难,让农村地区人民群众喝上“安全水、卫生水、放心水” 作为一项重大的民生工程,积极采取有效措施,不断加大工作力度和资金投入,并取得了显著成效。先后完成了渠子梁、连五梁、刘堡梁农村饮水安全工程建设,解决了近10.1万人的安全饮水问题,让广大农民群众告别了吃水靠肩挑、畜驮、车拉的历史,吃上符合国家标准的安全自来水。预计到2013年,全县通自来水人口将达到20.6万人,自来水普及率达83.4%,县委、县政府将严格按照“村村通自来水,家家有卫生水,人人饮放心水”的农村饮用水工作目标,全力推进全县农村饮用水工程建设,努力争取让全县农村地区饮水困难群众早日喝上“安全放心水”。

今我张家川,普通群众的住房条件得到明显改善。近年来,张家川县以保障性住房建设工作为重点,大力推进廉租住房、经济适用住房等保障性住房建设,不断优化住房供应结构,加快推进住房保障体系建设。2010年以来,先后开工建设的新民小区2826套、14.13万平方米廉租住房和220套、1.54万平方米国有林场危旧房改造工程,以及正在紧张施工当中的新民小区廉租房二期工程和上磨街亭小区廉租房建设工程,为一大批低收入困难群众解决了困扰多年的住房之忧,圆了他们梦寐以求的住房梦。

今我张家川,发展基础更加坚实,脱贫致富能力不断增强。牢固树立科学全面的大扶贫理念,坚持整村推进扶贫开发与新农村建设相结合,通过实施农业综合开发、扶贫片带开发项目,脱贫人口6500人,扶贫工作取得了显著成效。高度重视社会保障工作,认真落实城乡低保等惠民政策,2011年,落实城乡居民最低生活保障和医疗救助政策,累计发放城乡低保9232.2万元,发放城乡医疗救助592.54万元。全面实施新型农村社会养老保险工作,共有11.83万人参加新农保,共发放养老金2329.55万元。开发就业岗位708个,实现新增就业1950人。大力发展劳务经济,输转富余劳动力6.51万人(次),创劳务收入5.99亿元,群众生产生活水平不断提高。