二十世纪八十年代,一首《龙的传人》红遍大江南北。龙,作为中华民族的文化符号,不仅联结了中华儿女的血脉传承,更折射出中华民族海纳百川有容乃大的宽广和包容。近代以来,许多专家学者开始着眼于文物考证中华龙文化之起源,武山县博物馆馆藏鲵鱼纹彩陶瓶,为进一步探寻中华龙文化的肇端提供了考古依据。

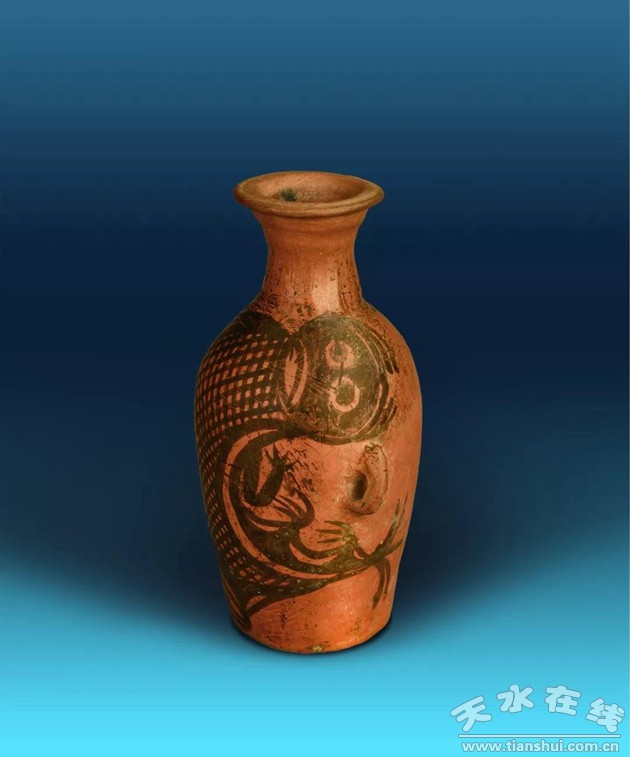

鲵鱼纹彩陶瓶,仰韶文化石岭下类型,出土于武山县马力镇付家门村种谷台遗址。一级文物,通高18.7厘米。细泥红陶,侈口、圆唇、束颈、溜肩、深斜腹、平底,两侧肩下各有一耳。红陶黑彩,绘有一条胖大黑色鲵鱼,鲵鱼纹脸部为人面,有四足,足端各有四爪,尾部上翘,身上绘有网格状鳞片,纹饰线条流利而灵动,变化丰富。这件彩陶瓶具有非常高的历史和文化价值,其图案具有原始龙的雏形,被学界认为是中华龙的起源之一。

从考古发现和文献记载来看鲵与中华龙图腾有着重要渊源。在武山及其周边邻近的甘谷、天水等地的石岭下文化中,也出土了类似的人面鲵纹彩陶瓶。《竹书纪年》载:“禹观于河,有长人,白面鱼身。”《山海经·北次三经》“决决之水出焉,而东流注于河。其中多人鱼,其状如鱼,四足,其音如婴儿,食之无痴疾。”可见,史料所载“人鱼”就是鲵,俗称“娃娃鱼”。自古以来,鱼龙关系密切,直到今天还有“鲤鱼跃龙门”、“鱼龙百变”、“鱼龙混珠”之说。又《本草纲目·鳞部四》载:“鲵鱼,在山溪中,似鲇有四脚,长尾,能上树,声如小儿啼,故曰鲵鱼,一名人鱼。”《说文》:“龙,鳞虫之长。能幽能明,能细能巨,能短能长。春分而登天,秋分而潜渊”。鲵是水陆两栖动物,还能上树,或许这是先民意念中龙能登天潜渊的缘由。鲵鱼低啼是降雨的预兆,陇右民谚:“大雨来临娃娃叫。”龙在中华文化中又是司雨灵兽。综上可见,鲵和龙的特性有极大的共通性,因此鲵鱼就是远古龙的祖形。

无论是龙还是鲵鱼,都承载着先辈们自强不息,适应自然的精神寄托,联结了中华民族源源不断的血脉相传。以鲵鱼纹彩陶瓶为点,对龙文化起源进行探讨,是民族精神“知来处”的始于足下,更是复兴文化“明去处”的千里之行。