从石岭下文化彩陶探究中华“凤福”文化之源

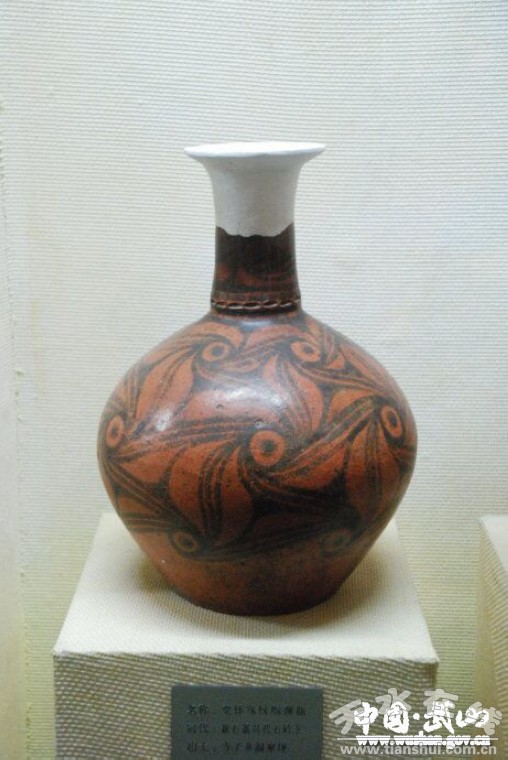

石岭下文化变体鸟头纹彩陶瓮

凤和龙是中华民族的图腾,也是中华文化肇端的象征,内涵丰富,渊源流传。《山海经?南次山经》记载“丹穴之山,有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇”。《说文解字》云:“凤,神鸟也。天老曰:‘凤之象也,鸿前麐后,蛇颈鱼尾,颧颡鸳思,龙文龟背,燕颌鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥朴,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下安宁。”可见,凤鸟的初始形象就是多种动物图腾纹样的杂糅,集羽虫之最美,称百鸟之尊王。融汇成一个和谐美的典型,象征和平祥瑞。这是远古先民与恶劣的自然环境斗争中,冀希一种“优势的集合体”的完美形象,能够带给他们一种超自然的力量祈福禳灾,过上幸福安宁的生活。

石岭下文化变体鸟头纹彩陶品

石岭下文化是仰韶文化庙底沟类型向马家窑文化马家窑类型的过渡类型(距今5800~4900年),因1947年最初发现于甘肃省武山县城关镇石岭下村,考古界把这种文化类型命名为石岭下类型。石岭下文化的中心是渭河上游的天水西部地区,比较重要的有武山石岭下、付家门,甘谷灰地儿、渭水峪,天水西山坪、关子镇和秦安高家庙等遗址。石岭下彩陶是石岭下文化的瑰宝,变体鸟头纹在石岭下彩陶中最有代表性,也是石岭下文化最鲜明的标志。与其他国内发现鸟形纹饰的新石器文化类型(河姆渡文化距今7000年—5000年,良渚文化距今5000年—4700年、龙山文化距今4600-4000年)相比较而言,石岭下变体鸟头纹是早期凤鸟纹饰中,唯一具有“凤凰鸟”最突出特征“三羽冠”纹饰的。石岭下彩陶凤鸟头纹喙上一羽与颌下二羽向前突出,成“三羽冠”,颈、身、尾、爪连体为弧线三角型,眼为实心圆点纹。“三羽冠图饰”为后世所承袭,是凤凰形体的典型特征,例如香港凤凰卫视台标图标依然沿用的是石岭下彩陶凤鸟头“三羽冠图饰”。因此,这种变体鸟纹应该就是中华凤鸟纹饰的最早雏形,是先秦时期中华“凤”福文化最重要的源泉。

从历史文献记载来看,今天的甘肃东部天水地区与中华“凤福”文化的起源有着密切的关系。《史记?三皇本纪》云:“太昊伏羲,风性……陇西成纪人也”。“《汉书?地理志》颜师古注曰:“《禹贡》朱圉山,在冀县(今甘谷)南梧中聚,山上有古风台,传为优羲出生地“。陇西成纪和冀县都在甘肃天水一带,”风”在甲骨文中同“凤”,“昊”与“冀”在甲骨文里书写也上部也都是早期凤鸟“三羽冠状”。《诗经?商颂?玄鸟》载:“天命玄鸟,降而生商。”《史记?殷本纪》载:“殷契,母曰简狄,有娀氏之女,……见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”南京大学胡阿祥教授认为商朝的“商”与“凤”在甲骨文中有着联系,甲骨文“商”字的上半部为甲骨文“凤”的凤首,下半部分为祭坛。“商”字的本意是“供奉有凤鸟的祭台”引申义为“崇拜凤图腾的部落”。从众多文献史料来看,鸟对于商人应该有着特殊的意义,鸟也被公认为商族的图腾。到了周代,凤鸟虽不是周人的“图腾”,却是“贤人”、“君子”的象征,周人视“凤凰来仪”为吉兆。秦文化中,与殷商祖先开宗类似。《史记?秦本纪》记载“女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业”。据《通志?氏族略二》考证秦人是东夷的后裔,秦氏嬴姓少昊之后也”秦人祖先为少昊氏,为嬴姓,与殷商祖先同为东夷族。《说文》释燕曰“玄鸟,燕子也。”嬴即燕的异字,故嬴即燕。秦字的篆体就是燕子的形象的写真。可见,作为少昊族裔的秦人也是以燕(玄鸟)为图腾的。秦人的崛起之地是以天水-礼县为中心的渭水和西汉水上游地区,这恰巧也与仰韶文化石岭下类型的中心区域重合。

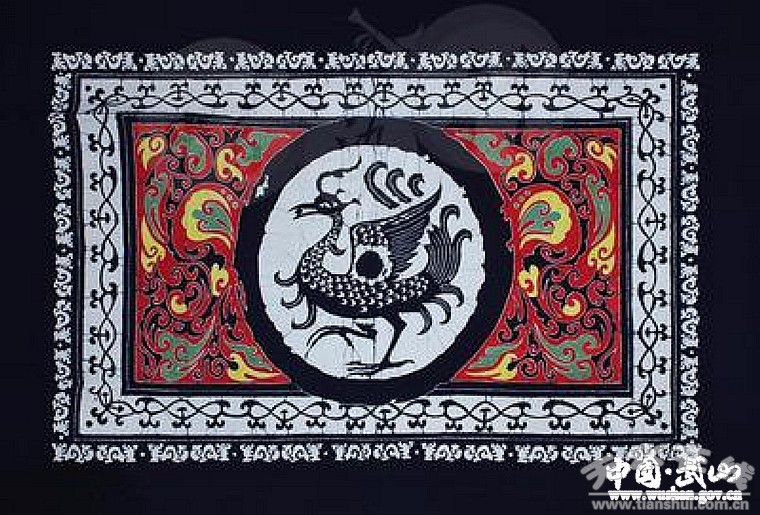

文化创意产品—凤凰腊染画

先秦时期,这些众多关于凤鸟系列的上古神话,充分表明先民对具有“祥瑞、安宁”之称的凤鸟体系认识的深化和视角的多元,为它赋予了古老而又丰富的文化意蕴,商周青铜礼乐器多以案窃曲纹、云凤纹、饕餮纹作为装饰纹饰,而这些吉祥纹饰图案也都由石岭下彩陶的凤鸟纹饰发展演变而来,体现了先民美学艺术思想的文化信仰内涵,对中华传统吉祥纹饰的形成起了重要的原始奠基作用。对此后的陶瓷装饰、石刻砖雕、工艺美术、建筑设计等都产生了深远影响,直到今天凤凰吉祥图案依然是中华福文化的经典标识符号。

凤鸟在中国古代被当作一种勾通神人、天地,祈福镶灾灵异神物。《韩诗外传》记载“唯凤能通天祉、应地灵,律五音览九德。天下有道。 得凤没身居之”,凤鸣朝阳、百鸟朝凤更是盛世太平的象征。根据《汉书》、《后汉书》《三国志》及《晋书》中都有“凤来仪”、“凰于飞”的记载,凤凰曾多次出现在长安、洛阳等地,这种祥瑞的标志被认为是对天下昌盛、政治太平的歌颂,因此,凤被人们认为是吉祥之鸟,它的出现可预兆天下太平。数千年来,中华文化一直把凤鸟看作是美丽和幸福的化身,经久而不衰。如“朝阳丹凤”、“百鸟朝凤”、“龙祥凤瑞”、“龙凤呈祥”等等。凤凰文化承载着中华民族极其丰富而又独具特色的“祈福文化”内涵和意蕴。