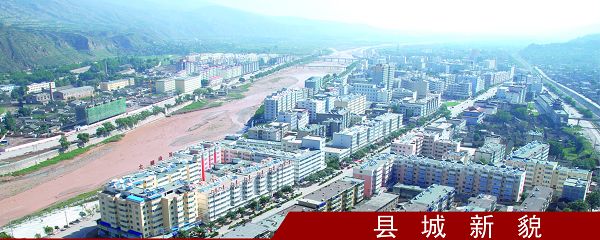

君山脚下起新城

——武山60年巨变系列报道之二

宁远大道、南北滨河路、宁远广场、渭北住宅新区、渭河大桥……一条条宽阔的街道,一幢幢崭新的楼房,见证着60年来武山城市发展的历程。

武山从公元188年设县,距今已有1800多年历史,今天的武山县城也有600多年的历史。解放前,武山县城建筑多为土木结构,陈旧简陋,沿街铺面错落无序,参差不齐,路面狭窄,交通不畅。解放初期,武山县城占地面积不足3平方公里,城区人口仅有2000多人。特别是改革开放以来,在西部大开发战略的指引下,武山的城市及城镇建设迎来了千载难逢的发展机遇。近年来,县上成立了城区改造开发指挥部,制定了“小城镇、大战略”的方针和“城镇带动乡村”的城镇化战略目标,并聘请专家对县城布局进行了合理规划,通过近10年的拆迁改造,县城规划面积达到12平方公里,拆迁面积达到38万平方米,目前已建成8.5平方公里,新建楼房520多幢,建设商业铺面2600多个,建成了四纵五横的县城街道格局,常住人口达到2.5万多人。

在城区开发建设中,武山县不断总结经验,逐步形成了“城关东延、洛门西进、南改北扩、相向发展、建设一个最佳宜居大县城”的发展思路,进一步加快了县城改造和小城镇建设步伐。县上先后整合基础设施建设项目270多个,整合项目资金20多亿元,广泛吸纳了社会各界闲散资金用于城区开发,政府通过土地储备等办法,先后筹集了近亿元的资金投入城区水、电、暖、有线电视、通讯设施等基础设施建设,并制定了多项优惠政策,吸引甘肃重邦等大企业参与城区开发,建成了滨河雅园、渭水丽景等5个住宅小区。在各主街道安装路灯1070盏,绿化面积3万平方米,并在南北滨河路设计了5个晨练点,解决了干部群众的健身场所问题,在城西建起了杜康山庄、金五丰茶园和鸳鸯湖公园,进一步完善了城区的餐饮及文化娱乐功能。引资解决了城区集中供热设施,供热面积达到40万平方米。城区道路由2000年的两纵一横变成了现在的六纵四横,城区道路里程达到12.5公里,比2000年增加近5倍。

近年来,武山县还重点实施了“北扩东延”工程,将城区开发的重点放在了火车站和渭北开发区,打通了宁远大道中段和南滨河路东段,“八园、四路、两场、一线、两桥”陆续建成或正在建设。城区的有线电视网络进行了数字化改造,通过有线电视群众可以看到43个频道的节目。城关蔬菜批发市场、武山影剧院等重点公益项目已完成了征地工作。在城区开发战略的带动下,洛门、滩歌、四门、马力、鸳鸯5个镇的镇区规划面积达到27.7平方公里,目前已建成14.5平方公里,配套建成各类市场、汽车站、有线电视网和住宅小区等基础服务设施,城镇建设各类储备用地达到600多亩,出让土地400多亩,收回资金1亿多元。洛门镇引资建成了西北最大的蔬菜批发市场,配套建设了百货、家电、木材等10个专业市场,最高日客流量达到10万人次,并被列入全国重点城镇,充分发挥着“码头”辐射功能。鸳鸯镇依托城镇开发促进了招商引资工作,以重点乡镇为龙头,先后引进投资商18家,投资额达6000多万元。滩歌镇完成了镇区供水、滨河路硬化和镇区绿化工程,加强了明清一条街、民间文化保护工作,以重点乡镇为龙头,武山的小城镇建设也发生了翻天覆地的变化。

通过持续开发建设,武山城区面貌已焕然一新,武山古城已由过去的小县城变成了今天横跨渭河南北的大县城,一排排崭新的楼房拔地而起,武山县城以崭新面貌屹立在君山脚下、渭水之滨。