非遗光彩 从“既传承”到“又传播”

——说说天水非遗保护这十年

习近平总书记指出,要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放迷人的光彩。党的十八大以来,天水市文化和旅游局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的指导方针,认真开展非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、弘扬和产业开发工作,不断谱写天水非遗的华彩乐章。

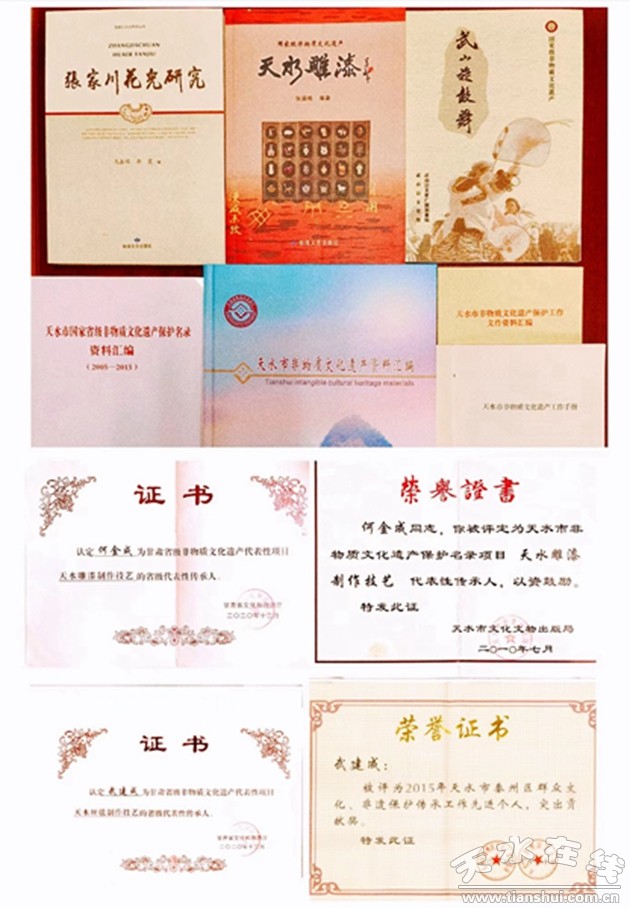

健全非遗保护制度。《天水市文化和旅游局贯彻落实<关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见>的实施方案》《天水市非物质文化遗产传承所管理办法》《张家川回族自治县花儿保护传承条例》等法规制度相继出台,为科学化、制度化、规范化推动非遗保护传承工作提供了政策保障。

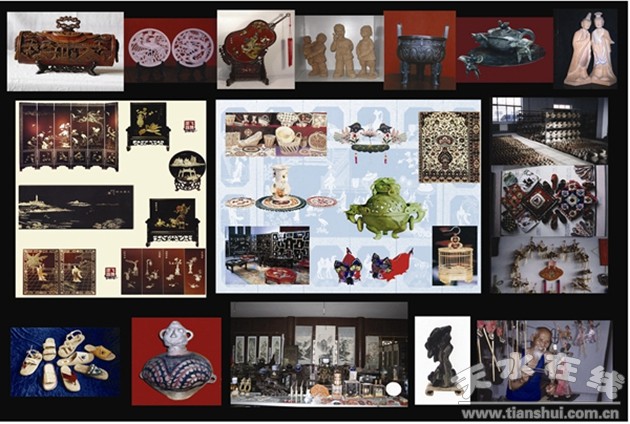

挖掘非遗保护领域。根据我市非遗资源的分布状况、生存环境、保存现状,开展非遗资源调查,形成传统手工技艺类,传统美术、文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类,传统医药类,传统体育竞技类,民俗等十大类非遗项目,共掌握非遗线索2897条,调查项目801个,走访传承人6522人次,全方位、全领域挖掘非物质文化遗产。

建立非遗保护体系。通过普查摸底、专家评审,公布县级名录4批407项,市级名录4批144项,50个项目进入省级名录,8个项目被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,国家、省、市、县四级名录体系逐步建立并不断完善。

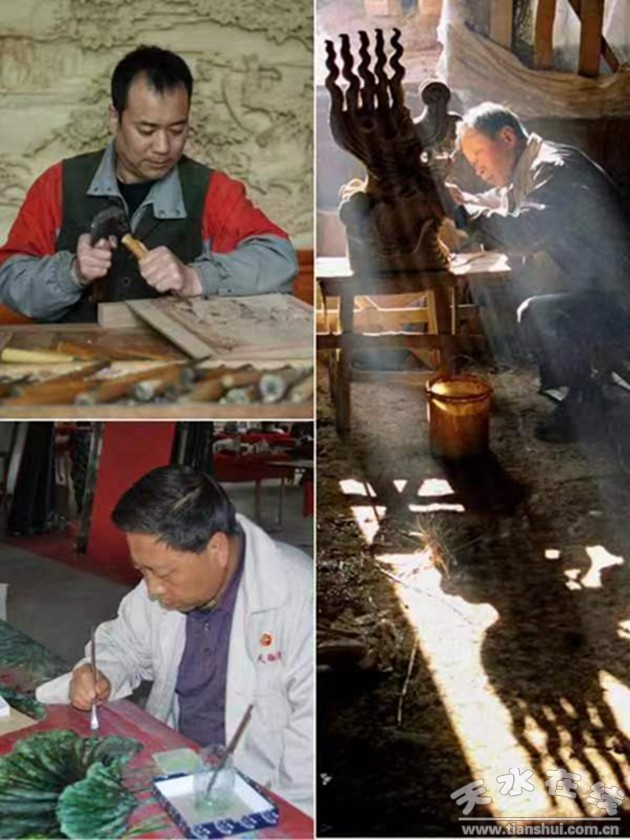

壮大非遗传承队伍。成功申报国家级非物质文化遗产名录项目代表性传承人6人,省级非物质文化遗产名录项目代表性传承人56人,命名市级非物质文化遗产名录项目代表性传承人397人,非遗传承人队伍中评定高级职称40人,中级职称104人,先后派省级以上传承人赴省内外高校参加国家、省上举办的研修班50人次,举办非遗保护工作队伍培训班120余次。

加强非遗交流展示。举办“甘肃省陇右非物质文化遗产保护成果展”、关中—天水经济区及辐射城市非物质文化遗产展、天水市非物质文化遗产保护工作成果展演和“千山万水 就爱天水”天水市非遗购物节等活动,演出地方特色节目16场次,举办非遗展演72场,参加“非遗过大年”“视频直播家乡年”“非遗购物节”国际非遗节、中国非遗博览会,组织非遗进校园、进景区、进社区活动570余次;中央电视台第10频道栏目组完成《武山夜光杯》拍摄制作;设立天水非遗抖音、天水非遗快手账号,播发短视频123个,点击量达39万多次。

拓展非遗开发利用。“非遗+扶贫”,发挥非遗传承人带动贫困户就业创收,助力脱贫攻坚,建成省级非遗扶贫就业工坊8家,带动扶贫就业人数1000余人,创造经济效益1.28亿元。“非遗+旅游”,全力打造特色乡村文化旅游品牌,促进非遗传承保护与乡村旅游深度融合。“非遗+文创”,创办非遗企业63家,研发县级以上非遗文创项目72个,甘谷雅路人非遗文创产品研发中心开发的38个作品陆续进驻故宫。

数说非遗保护成果。十年来,天水非遗硕果累累,县区级非遗名录项目由283项增至570项;市级名录项目由103项增至144项;省级、国家级名录项目由28项增至58项,越来越多的天水地域特色项目得到了有效保护。截至目前,天水市共有国家级非物质文化遗产名录8项、省级50项、市级144项、县级570项;代表性传承人956人,其中,国家级5人、省级46人、市级397人,县级956人;传习所70个、传承基地15个、非遗陈列馆3个、乡村记忆馆20个、农耕记忆馆2个、省级非遗就业工坊8家、文化交流中心1个。

从“既传承”到“又传播”,守护文化根脉,古老非遗绽放光彩,“天水非遗”已成为一张亮丽的名片,非遗连接百姓生活,走进了千家万户。党的二十大明确提出:“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,天水市文化和旅游局将进一步保护好、传承好、利用好天水非遗,讲好天水故事,让更多的民众走进非遗,体验非遗,品味非遗,爱上非遗,共同铸就非遗美好明天!

(来源:天水市文旅局 转载:陶静)