原标题:天水齐寿山:《山海经》上的魅影和西汉水文明之根

薄一波题写的齐寿山山门。

从西和仇池山上俯瞰西汉水。本报首席记者王文元摄

远眺齐寿山。

辉煌的日落。

天水家马鼎铭文揭示了齐寿山、西汉水和天水地名之间的联系。

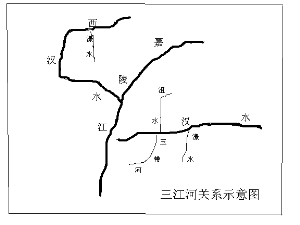

西汉水、嘉陵江和汉水之间的关系示意图。

香火冷清的慧福寺。

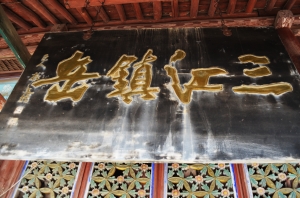

慧福寺三江镇岳的牌匾。

齐寿山下的稍子坡村。

齐寿山上人工种植的林草。

齐寿山,古名寿丘、嶓冢山、崦嵫山、云台山,位于天水市秦州区东南六十华里,系秦岭迭山延脉,海拔1951米。山北之水入渭河系藉河流域,山南之水注入白家河汇入白水江,西麓为西汉水之源头,横跨两大水系,是中华母亲河黄河与长江的分水岭。因而盛传着“齐寿山不大不小,压着三江河垴”的民谣。

1 为什么崦嵫山现在改名成了齐寿山?“崦-嵫”的读音好像更动听些……

3月13日,我到天水、陇南采访,本以为暂时可以摆脱沙尘给人身心带来的不适,却没有想到它已经侵扰到这里。

钱家坝、娘娘坝、麻沿、江洛……昔日,从天水到陇南无数次的往返后,我记住了这一个个小小的地名,青山隐隐,绿水迢迢,多么愉快的行程啊,并且每一次路过,都和它们有着重逢的亲切和喜悦。但这次却有着不同,柳枝上萌动的一点绿意似乎被飞沙啄食干净了,桃树上那些凝结的花蕾,怕是在瑟瑟发抖吧?

我去的目的地是一座山,它叫齐寿山,但它有一个名气更大的名字——崦嵫山。

在天水市,和考察秦岭轰动文坛的作家王若冰见面时,他多次说到身为陇南人,就应该去崦嵫山去拜山。当时他提到崦嵫山,我很吃惊,这个山名很早之前我就知道。

曾经在网上,通宵达旦地追一本《山海经密码》的玄幻小说,这本书是作者依据中国最古老的经典《山海经》写成,再现了上古时代的地理及人文风俗。

按图索骥,我也买了一本《山海经》翻看。据说我们现在能看到这本想象力是天马行空的古籍,全拜秦始皇的刹那间的心慈手软,他焚书时,也被《山海经》迷住了,没舍得烧掉。

回到兰州后,我找见了那本《山海经》,查到里面与崦嵫山有关的文字:“(鸟鼠同穴山)西南三百六十里,曰崦嵫之山。其上多丹木,其叶如毂,其实大如瓜,赤符而黑理,食之已瘅,可以御火。其阳多龟,其阴多玉。苕水出焉,而西流注于海,其中多砥砺。有兽焉,其状如鸮而人面,蜼身犬尾,其名自号也,见则其邑大旱”。

翻译成白话文,是这么说的:鸟鼠同穴山向西南三百六十里的地方,叫做崦嵫山。山上多产丹木树,它的叶子很像楮树,果实却大如西瓜,皮是红色的,果肉里是黑色的,吃了这种树的果实,可以治疗瘅病,还可防御火灾。山向阳的南坡多产龟,背阴的北坡多产美玉。苕水发源于喧座山,向西流入大海,水中生长着很多砥砺(磨刀石)。孰湖生活在崦嵫山中,马身鸟翅,人面蛇尾,把人抱起来是它的爱好。山中还生长着一种形体像鸮的鸟,人脸蜼身狗尾,名字就是它嚎叫的声音。它出现的地方就会大旱。

鸟鼠山就在甘肃的渭源,我已经多次去过了,按《山海经》所记载的方位,崦嵫山落脚在天水附近,那完全是有可能的。

按照王若冰的提示,过了一个叫稍子坡的小山村,拐过一道山梁,在路边,我们看到一个牌坊状的山门,上边有薄一波书写的“轩辕故里齐寿山”的鎏金大字。我向同行的天水学者毛惠民提出了第一个问题,为什么崦嵫山现在改名成了齐寿山?“崦-嵫”的读音似乎更悦耳动听些。

毛惠民说,齐寿山还有个名字叫寿丘,史载是轩辕黄帝的诞生地,因为这儿也是唐高祖李渊的祖茔地,所以李氏皇帝取“与天齐寿之意”把崦嵫山的名字改称为齐寿山。我们前面看到的村名“稍子坡”,原称“烧纸坡”,曾经是李氏族人祭祀祖先的场所。

穿过山门,上山,已是下午2时,沙尘中的一轮白日,没有堂皇,只有苍凉。周围的群山在沙尘中,隐约只能看到几道折线。

山间公路沿着山腰向右伸延。也许是不忍看我们一途落寞,山坡之上的大片冬小麦绿油油的煞是喜人,像是一位丹青妙手着意在画板上涂抹出来的色彩让我们眼前一亮。

再次分路,我们想都没想,就驶向左手方的水泥路面的山路,它周边的植被越来越繁茂,灌木丛里上的绿意星星点点地在视线里跳跃,而在被松柏包裹的山顶,我们看到了一两重屋檐,切合了“深山藏古寺”的意境。

2 “慧福寺”冷清地矗立在那里。它是古建筑,还是仿古建筑?

七八分钟后,采访车就驶到了齐寿山山顶,我没有看到奇迹的植物丹木,没有亲近到温润的古玉,自然也没有听到“蜼身狗尾”的怪鸟吓人的叫声。寺坐东朝西,只有一座经历了风雨、褪去了华彩的寺院——“慧福寺”冷清地矗立在那里。我的问题又来了,慧福寺是古建筑,还是仿古建筑?

毛惠民解释说,眼前的这座寺院是1989年才重建的仿古建筑,但它的历史却是相当漫长。按照《秦州县志》的记载:慧福寺最早修建于北魏登国元年(公元386年),后历尽沧桑,近代建于民国二十八年,原本残缺不全的寺庙经在上世纪六七十年代全毁。为弘扬和保护历史文化遗产,后来又重建了。

寺院是新修,但几重院落下来的观瞻,却让人可以想像它往昔的格局:门楼高约十米,左为钟楼,右是鼓楼,两边楼上,八卦悬顶,四角翘起,相互对称,山门两柱,描龙绣凤,彩绘金饰,横跨在两门楼中间。

踏阶而入,来到西殿,进深两间三椽,殿内正面塑有开口常笑、大肚能容的弥勒佛祖,背面站立玉貌金甲的护法韦陀。

从西殿穿过塔炉四立的庭院,便来到正殿,它坐东面西,面阔三间,通高七米单檐歇屋顶,上布灰筒板瓦,正脊两端各安一条龙吻,二龙怒目卷尾,张口吞脊,活龙活现。

这时,毛惠民的脚步却停了下来,因为擅长书法的他看到了正殿大门上悬挂的一块大木匾,上书“三江镇岳”四字。他对这四个“字大如斗”的字评价是结构用笔在隶楷之间,既有隶书笔力刚劲、造型峻峭、风格质朴、运腕有力的特点,又有楷书苍老凝重、纵横敏秀、刚如曲铁、艳若春云的气质,墨入板内,翩若惊鸿,宛似游龙,体势连绵飞动,笔意奔放热烈。

据说寺内藏有古佛四尊:一尊为唐代“指天指地”铜佛像,一尊为西魏时期石雕佛像,一尊为明代的佛像,一尊为清代的佛像,均有较高的历史价值和文物价值,此行可惜没有见到。

在寺院的石阶上,我看到镌刻的“嶓冢岛浪”小字,这显然是说站在齐寿山顶,就如同登顶处孤岛,可以看到四周的山峦像波浪般起伏不定,毛惠民说,其动静之间所蕴藏的审美趣味足可与“麦积烟雨”等量而观。

除了“嶓冢岛浪”之外,“崦嵫日落”的景像也赢得历代文人骚客咏叹不已。

屈原的诗句:“吾令羲河弭节兮,望崦嵫而勿迫”;《史记》中有“日出东南隅,日落崦嵫山”的描写,都可以看出由于古人对崦嵫山是近乎膜拜的程度,他们对地理认识有限,加之交通工具落后,就以为崦嵫山是日落入处之山,所以自古以来崦嵫日落也为时人所重。想想看:每当日薄西天,彩霞映天时,放眼望去,落日斜挂于山巅之上,在晚霞的映衬下慢慢下沉,犹如火球入海,彤云燃烧;仿佛佳丽出闺,红纱遮面。最后夕阳如蚕吞桑叶般徐徐落于崦嵫山下,茫茫天际变成了五彩缤纷的世界……

难怪看到的人会生出天地无穷,人生须臾的感慨。

3 需要多大的人工和耐心,才能让这样一座山岭重新披上绿装?

齐寿山海拔只有1951米,在雄伟的秦岭山系中,既没有参天的古木,也没有险峻的峰峦,但它在人文层面的价值与诸多名山相比,不遑多让。

自古以来,《纬书》、《山海经》、《尚书、禹贡》、《水经注》和近代的《甘肃通志》、《天水县志》、《秦州志》等史志都有记载。不仅留下东汉人班固、郑玄、桑钦及北魏地理学家郦道元等著名学者的足迹,也留下了清人胡缵宗等多位名人的翰墨。

再读读这样的诗句: “瀼瀼天水,江河攸同。羲台洪露,轩谷流虹。有禾千亩,种秸芃芃。尧天春雨,舜日南风。”(明·胡缵宗);“轩辕邱外月苍苍,天水湖边芳草香。此地关河连陇蜀,谁言风俗杂氐羌。”(清·王熙)

王若冰当年考察大秦岭,就是从崦嵫山出发的,他在书中这样描写他在崦嵫山上的感触:“崦嵫山被更加高峻的山岭淹没的那一刻,我的意识里涌现出的,是矗立在秦岭上面的一座又一座充满雄性力量的高山峻岭。顺着这奔腾如巨浪的山岭一路望过去,我看见了蓝田、仰韶、大地湾、半坡村,看见了秦汉、盛唐、荆楚、巴蜀,我还看见了伏羲、女娲、神农、炎帝、黄帝、尧、舜、禹、老子……”

在齐寿山上,毛惠民向我指点了齐寿山自然风光的诸多妙处,比如北坡有一山岭,峰耸仞立,名葩佳卉,百鸟啁啾,奇峰竞秀。相传八仙之一的韩湘子在山岭迎着清风吹箫,箫声宛转悠扬,引来了彩霞中的凤凰,吹箫引凤的佳话流传至今,故名凤凰岭。

在齐寿山南边有一崖,叫落蟒崖。相传龙宫三太子为救天下苍生,用瑶池之水普降甘霖,触犯了天条,他被削去鳞甲、砍掉龙角后变成了一条白蟒,被天兵天将用广成子的翻天印打落到齐寿山南边的悬崖上,人们为了怀念他,称此崖为落蟒崖。

而齐寿山北麓有一山峰,昂似苍穹,秀峰突起,壁立千仞,两肋之间,下挹双流,形如巨龟。相传唐僧玄奘夜阻天水,千年巨龟驮渡托佛的神话就发生在这里,因老龟负气将唐僧师徒连人带经抛于水中,触犯佛法,如来佛祖命护法金刚将老龟压到岳镇三江的嶓冢山(齐寿山)下,以示严惩,故此峰为龟峰。

这些饱含普通百姓爱与憎的民间故事让人不由得会心一笑。

尽管齐寿山满山都覆盖着茂密的林草,但明显都为人工种植。需要多大的人工和耐心才能让这样一座山岭重新披上绿装?

来自齐寿乡政府的一组数字让人感到震撼:全乡累计退耕还林面积达到4526.5亩,荒山造林面积14893亩,使全乡生态环境和自然环境不断优化,境内的齐寿山是国家长防林重点保护单位,以落叶松、黄松、油松为主的生态林面积达到14000亩,而人们只在古籍中索隐探微的名山终于俏生生地站在游人跟前,成了“风景秀丽,气候宜人,是发展生态旅游和休闲观光的理想景区”。

山绿了,局地的气候也变好了,连带着那附近的居民也常沾光。2005年多雨,然三四月份也一如往常的干旱,老乡们都渴盼着金贵如油的春雨来浇灌庄稼,可连一朵云彩也没有的晴空却往往让他们失望。据说,齐寿山附近曾在三四月间降过一场雨,听人讲那场雨只落在齐寿山环山周围不外出五里的地方,乡民们说这是神灵庇佑,要不怎么仅给齐寿山周围下雨而其它地方不下?但不管真的是神灵庇佑,还是因为植树造林维持了生态平衡才使得风调雨顺,人们除了对齐寿山景色的向往之外,更增加了敬重之情和爱护之心。

4 齐寿山就是对中华文明史有重大贡献的西汉水文化之根

有了如此郁郁葱葱的水源涵养林,作为西汉水发源地的齐寿山更加增加了我们探查的兴趣。短暂的采访时间内,在山间,我们并未发现有流水的痕迹,但我知道,它们一定在某处汇集,扩散,最终奔涌而出,让西汉水最终滋润了天水陇南的诸多山地。此时,我又想到慧福寺的那块题写着“岳镇三江”的木匾。它是不是在诠释西汉水、嘉陵江和汉水在中国古代历史和地理典籍中,这三条江河“扯不清,理还乱”的亲密关系?

西汉水,原为长江支流,发源于甘肃省天水市西秦岭的仁寿山,流经甘肃东部的天水、礼县,蜿蜒穿贯陇山。后来,西汉水改道,才成为了嘉陵江的源头之一。《甘肃省志》(1998年版)第二十三卷水利志记载:“西汉水,在地质年代曾是汉江源头,后来由于四川盆地水系溯源侵蚀,切开西汉水与川水的分水岭,将汉江上游的西汉水袭夺为嘉陵江上游。”《辞海》也说:“漾水,古水名。古人说,以西汉水为汉水之源。”

据史载,今日的汉水与古时的西汉水曾在阳平关相连。六朝时遭地震,东西二汉始隔绝不通。故《汉书》以西汉水某一支流为漾水。《水经》以西汉水上源为漾水。也就是说,今天我们所说的汉水流域与古时的西汉水本是一脉相承。无论是从地质学意义,还是文化意义上讲,都应该同处一个大的汉水流域范畴。

西汉水自齐寿山发源后,自东北向西南流经天水、礼县、西和三县,最后汇入嘉陵江。干流总长177.2千米。西汉水上游河段沿途容纳了五条常年河和一条季节河,它们既为干流提供了丰沛的水源,又是沟通南北的天然通道,也孕育了厚重的历史文化。

2004年,北京大学、国家博物馆、西北大学、甘肃考古所、陕西考古所5家联合考古队又对西汉水上游地段的山山峁峁、沟沟川川进行了考古调查。他们发现西汉水上游的98处遗址包含了各个时代的文化。其中,仰韶时代文化遗址61处,龙山时代文化遗址51处,周秦时代文化遗址37处,寺洼时代文化遗址25处,常山时代文化遗址18处等。

考古发现证实,距今约6000多年前,中国的先民们就已在这里繁衍生息,并创造了丰富多彩的文化。史料记载可追溯到夏代。大禹“冢导漾”,疏导的就是流经礼县的西汉水。其流域内人文文化、地域文化浓厚。先秦从戍边、养马、授封,到壮大、富强、发达,再到迁都、东进、称雄,最后由秦始皇统一全国,建立了第一封建大帝国,西汉水功不可没。因此,将西汉水上游流域称为“秦人的发祥地,秦文化的渊源,秦人最后统一全国的摇篮”一点也不为过;三国时,诸葛亮“六出祁山”成就了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的美名,更与西汉水密不可分。

同时,各时代文化竟然交错分布,序列如此完整,内涵如此丰富,让人们更加认识到,齐寿山就是对中华文明史有重大贡献的西汉水文化之根。

(本报图片除署名外均为记者所摄)