(自导流山俯瞰三阳川)

导流山地处三阳川东,为川北山脉之首,与川南山脉之首的卦台山遥相呼应。再向南看去,又和天水市区北山的隗嚣皇城遗址隔渭河南北对峙,山势比肩,气韵超常。据村民说:“导流山其名相传和大禹治水、疏渭导流有关,据《尚书·万贡》载:禹导渭自鸟鼠洞穴,东流于沣……番冢导漾,东流为汉。”可见禹的足迹到过天水一带。远远望去,三阳川地势平坦,群山环抱,导流山是渭水经三阳川的唯一出口处。“在导流山向北半山腰数里长的地带,古今一直叫磨渠,渠底沙跞物依稀可辩,当属夏禹治水足迹所到的最好佐证。”导流山雄奇高大,群峰独尊,壁立千仞;导流山下渭水环山东流,微风鼓浪,素有“渭水秋声”之美誉,为古“秦州八景之一”。

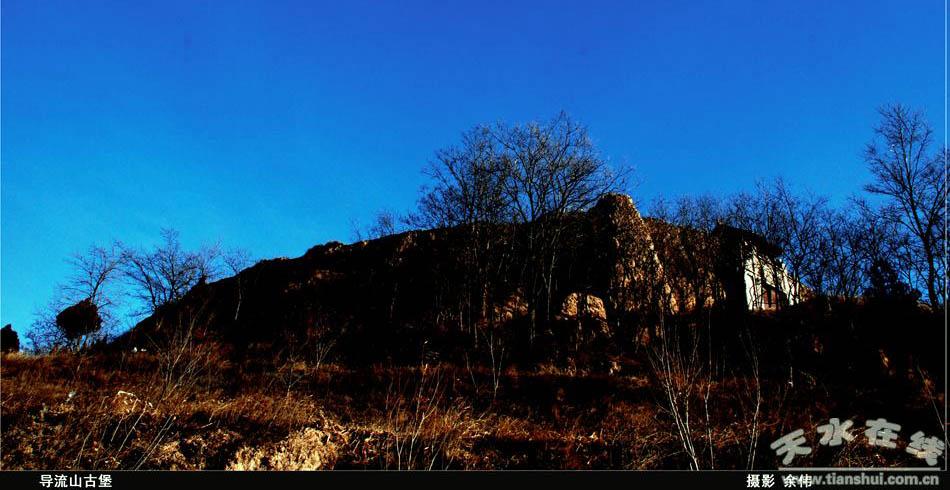

导流山

我们站在导流山主峰,西北坡地势平缓,梯田层层,极目无障,有山咀突起,明曰“三皇咀”,即天皇、地皇、人皇,人皇为伏羲。站在三皇咀放眼三阳川村落栉比,画卦台屹立西天,再俯瞰渭河斗折蛇行,在阳光的照射下,熠熠闪闪,缓缓向东流来,与导流山前的葫芦河雌雄为一入峡,尽收眼底。细观南北两山地貌,那一倒一顺迂回而卧,其势正若八卦太极图,四面山脉特征恰与地支相合,真像民间所说的“两条土龙颠倒卧,两条青龙(指两条河)沿川过,九龙朝八卦,伏羲坐中华。”难怪远古的伏羲爷在卦台山“仰测观象于天,俯测观法于地,观鸟兽之纹于地之宜,近取之身,远取诸物,于是演绎八卦,以通神明之德。”据村民说:“在导流山顶无论是朝阳启明,还是寒暑易节,三阳川的阴阳交错和三阳川太极图的天成形象,总给人一种神奇恬静和谐的景观。”

我们来到“三皇咀”,为什么叫三皇咀,当地无人能说出缘由,但从地理位置看,卦台山是伏羲画卦之地无疑,每当朝阳启明,从卦台山第一眼看到的就是东边的导流山,而导流山观“三阳川”变化的绝佳处正是三皇咀。

有一城堡,位于导流山次峰,堡建于宋代,亦叫渭滨堡,是古代用于防御的军事要隘。据秦州和“天水县志”载:导流山堡于清光绪二十一年和民国四年重修。导流山古堡为原天水县辖区内439堡中至今保存最完好的城堡之一。城堡呈圆形,占地约30亩,垒土为城,兀立于山巅,城墙宽丈余,高两丈许,南倚导流山主峰,三面绝壁,北望关山,制其扼要。城门尚在,内有房屋30余间,生活设施齐全,据村民讲,“堡内原有一井,雨天可取水,现不存在。为了保护这一古迹,当地群众义务捐资修缮,在城内增建了庙宇、戏楼。这里成为每年三月三民间庙会的文化活动场所。”

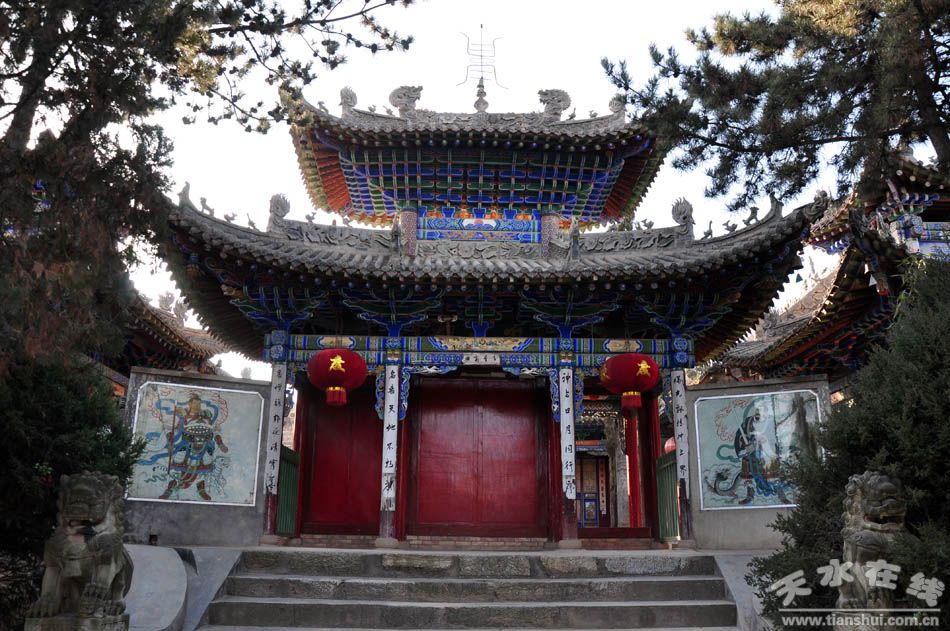

走进真武观内,院内古柏苍苍,古庙荫翳幽雅,雕梁画栋,古朴雄伟。据有关史料记载:真武观属垣廊式古建筑群,始建于明正德时期,原有一进四院,殿宇辉煌,有序排列,曾历经三次天灾人祸,三次重修;第一次毁于清顺治十一年秦州大地震,清康熙二年重修;第二次毁于海原大地震,民国十二年重修;第三次是1958年除夕,道观遭窃,文史被毁,王漳、冯国瑞、毛翰臣等乡贤名人的题匾也荡然无存。1982年,当地群众自发组织,投工投劳修建此观。真武观现有殿宇28间,以北极玄天真武大地无量祖师为尊。这里是道教活动胜地,被列为县级文物保护单位,已载入新编《天水地方志》。据村民说:“原在导流山四周有5座古窑遗址,现有两座保存十分完整。窑体用青砖砌成穹形,窑门,烟道设计合理,窑高一丈五尺,腹径约一丈,底部有灰草痕迹,周围杂草中还能找到瓦当和脊兽残片。古窑已失去了实用价值,但它的存在一样仍在延续着。

(正在修建的禹王庙)

环顾导流山,三皇咀、古城堡、真武观相映成趣,连同三阳川,画卦台在阳光的映衬下被涂上了一层绚丽的色彩,令人留恋忘返。如果说三阳川的地理风水和伏羲太极八卦的天机暗合,整个三阳川是一副天然太极图的话,那么导流山则是太极图必不可缺的部分。

|