远眺兰州白塔山

五泉山公园大门(本版图片均为资料图)

邓 明

“八景”是中国古代约定俗成的一种风物景观,也是人文文化的一种历史体现。最早出现在北宋沈括的《梦溪笔谈》中:“度支员外郎宋迪,工画,尤善为平远山水。其得意者,有‘平沙雁落、远浦帆归、山市晴岚、江天暮雪、洞庭秋月、潇湘夜雨、烟寺晚钟、渔村落照’,谓之‘八景’,好事者多传之。”

后来名胜地多称其景物为八景。作为代表性的八处景物常常是某一名胜地,或者扩大到某一城市或地区的著名景物的集合,并多为它们的历史和人文的重要反映及象征,历代文人墨客也多题咏,更有画家为之描绘。八景的选择和命名也成为一种特有的文化现象。

之所以用“八”,是因为“八”是最大的个位偶数,而传统审美观念喜以偶数为基础的对称美。后来有些地方,从“八景”,扩展到“十二景”“二十四景”“三十六景”等,都取偶数,以契合民俗心理。

明万历《临洮府志》载兰州有“金城十二景”:皋兰山色、梨苑花光、莲池夜月、榆谷晴云、东川耕牧、北岸渔樵、浩亹春涨、洮水秋声、马衔风雪、天都烟云等。清初演变为兰州十景,康熙《重订兰州志》有载:兰山烟雨、梨苑花光、古刹晨钟、河楼远眺、五泉飞瀑、莲池夜月、马衔风雪、白塔层峦、雪岭秋容、虹桥春涨。道光《皋兰县续志》所载兰州十景,除“雪岭秋容”改为“云岭秋容”,其他未变。道光以后到二十世纪五六十年代,经历史长河的冲刷,200多年的积淀,精简为兰州八景,深入人心:兰山烟雨、梨苑花光、古刹晨钟、河楼远眺、五泉飞瀑、莲池夜月、白塔层峦、虹桥春涨。

五泉飞瀑

五泉山位于皋兰山北麓,由南北向三条山麓所夹两条山谷组成。山中有五眼泉,即甘露泉、摸子泉、掬月泉、蒙泉、惠泉。东西两处悬崖,各有数道瀑布如风雨驰骤,从半空泻落树梢,水珠溅玉,水雾升腾。清人陈坦诗咏:“谁导银河泻碧天,青崖怒劈走飞泉。雷鸣峭壁四时雨,雪点危岩一炷烟。仿佛断虹山外挂,分明素练阁中悬。登临无限徘徊意,活泼灵源悟道传。”抒写了五泉飞瀑之壮观。瀑布之下形成水潭,清澈微咸,小虾自在游弋。

五泉水量丰沛,滋润着乔木灌丛花草,形成森林景观。因这五眼泉,隋唐时,在兰州置五泉县,宋代置兰泉县。泉水汇流两道溪流下山,灌溉农田、菜地、果园,供人饮用。据《新唐书·吐蕃传》载“兰州地皆秔稻,桃李榆柳岑蔚”,即为五泉山泉水之所赐,种植塞上水稻,直到清末民初犹种植水稻,有稻园子地名依然口传民间。

五泉山自元代在山中建皇庆寺以来,经历代重修,终于建成儒释道共聚一山的景区,自麓到巅,佛寺庙宇,参差缭绕,览胜不穷,登临难遍。成为离城五里的自然和人文景观融为一体的名胜地。

兰山烟雨

皋兰山雄踞兰州城南,海拔2129.6米,为兰州城区最高峰,高耸入云,被称为皋兰山,意为天山,为兰州的主山。由于皋兰山海拔高,所以每逢风雨飘洒之际,或雨后初霁时刻,但见湿雾翻腾,山岚四起,云翻雾滚,亭台楼阁若隐若现,疑为天上宫阙,更觉皋兰山峻极于天。有时朝晖夕照,常有如带白云轻烟,缠绕山腰,缓缓移动,引人遐思,诱人诗意。故将此景点命名为“兰山烟雨”。明初丁晋诗云:“皋兰秀色郁葱葱,势比他山迥不同。樵径侵云通绝顶,仙家结屋近层空。巉岩未数丹青巧,壮观元因造化功。曾约携筇步幽壑,闲临秋水看芙蓉。”诗人在“兰山烟雨”景观中注入樵夫、隐士的行踪,使人顿生脱尘离俗之感。

隋文帝开皇元年(581年),以皋兰山为名,在山下置兰州,沿袭至今。明代在山顶建魁星阁,左近筑烽堠数处,为戍兵瞭敌之所。后改祀三台星,用以调和阴阳治理万物。为使三台星形象化,遂筑三台阁,中台高大,上建重楼三层,高五丈余,中祀魁星塑像;左右各筑一台,低于中台,用以护卫中台。道光时重修,在台下挖窖蓄水,栽树成荫,此为兰州历史上首次荒山造林的创举。

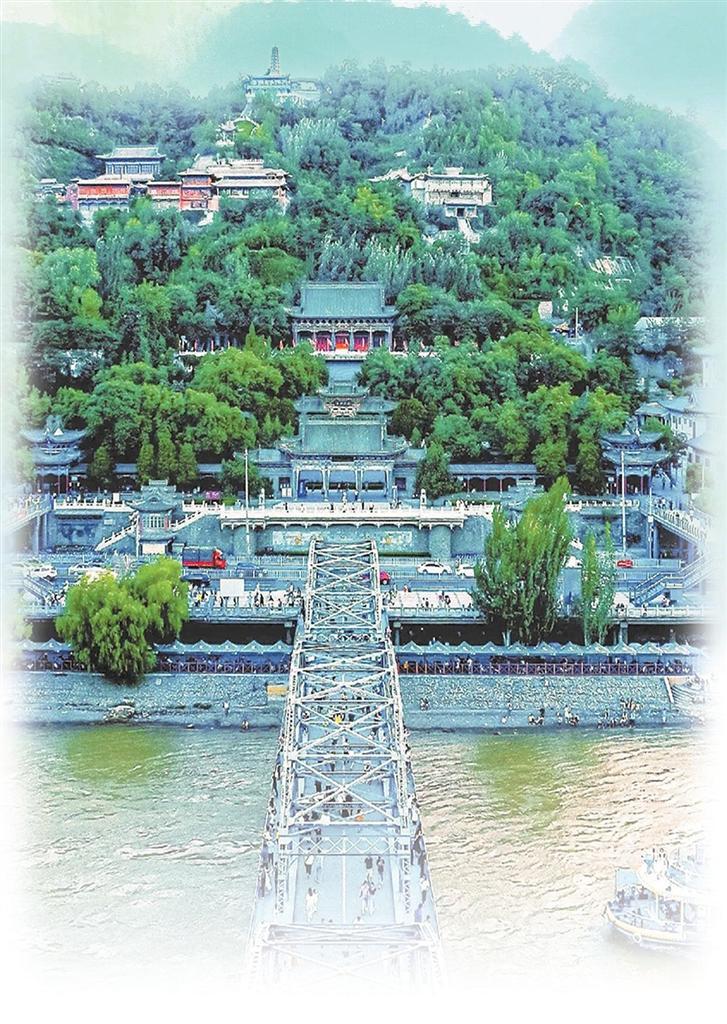

白塔层峦

白塔山是兰州城区第二高峰九州台(海拔2067米)的东支脉,它俯瞰黄河,为兰州城的北部屏障。它由一条条西北—东南走向的黄土梁组成。大约在100万年以前,古黄河自北向南摆动到今九州台与白塔山之间,由于地壳上升,黄河下切侵蚀,之后又南北摆动,又下切侵蚀,形成了如今白塔山的阶地地貌,即黄土梁遭到自西向东的黄河横向切割,形成一壁壁阶地陡坡。

从黄河南岸望去,只见白塔山由远近高低的众多层峦叠嶂组成,或黄土厚覆,或岩石裸露,峻峭嶙峋,沟壑纵横,被人称为“白塔层峦”景观。攀登白塔山,朝西北九州台方向登山,就会发现:登上一段陡坡之后,就是一段平地;再登一段陡坡,又是一段平地,呈阶梯形地形结构。而且在每个陡坡上都有一层厚达1米至好几米的砂砾石,与今黄河中的沉积砂砾石相同,这一层层砂石就是地质时期黄河在不同高度流过的实证。

清人吴可读《白塔层峦》诗云:“隔水红尘断,金山对面看。峥嵘撑白塔,突兀起层峦。壁立峰千仞,云横路几盘。插天光削削,拔地影蟠蟠。远历风霜苦,高标日月寒。耸空摩斗近,倒影压桥宽。鹫岭飞来是,龙泉激射端。星斗斜除望,魁笔点丹霞。”以黄河、金山寺、五泉山不同角度,多侧面写白塔山突兀起伏的层峦叠嶂。鹫山,即印度的灵鹫山,为佛教的重要圣地。诗人认为白塔寺是从鹫山飞来的寺院,蕴含佛教通过丝绸之路,渡过黄河渡口,传到东土的历史。

梨苑花光

景观主体部分在龙尾山麓上沟下沟一带。自明代凿溥惠渠,引阿干河水灌溉龙尾山下从上下沟官、驿背后到颜家沟农田五百余垧、园圃十余处称为南园。园指梨园、花园,圃指菜地。梨园有冬果梨、软儿梨、酥蜜梨、长把梨、吊胆子等,还夹杂林檎、桃杏等。花园,清代有骆家花园、耿家花园、张家花园、王家花园、任家花园、红泥园等,多种植牡丹及花灌木。

而龙尾山麓寺观甚多,自西向东有太清宫(今新桥小学)、酒仙殿、文昌宫、三皇殿、张仙祠、老祖殿、北斗宫、上帝庙、姑姑堂、朱家庙(为明肃王家庙,今上沟小学)、红花寺、圣母宫等。其中上帝庙门前路北,有明代所建悬楼十多间,称白雪楼、红楼,亦称梨花馆,正处梨园深处,是暮春赏梨花、深秋观红叶的最佳去处。无尽梨树,虬枝盘空,蛰居一冬,蓄积活力,暮春时节,一经春日润暖,枝条展出嫩叶,花蕾如玉珠,春风劲吹,催使梨花竞相舒瓣勃发,金蕊微颤吐芳,花瓣白中略透绿意,晶莹耀目,形成一片香雪海,称“梨苑花光”景观。

早在明代,已形成观赏梨花的习俗,寺观开门迎客,演戏酬神,各色小吃摆在寺观门前、老梨树下,供赏花者饮用。明人彭泽《沉醉东风》描绘这一习俗:“杨柳塘,淡淡风,梨花院,溶溶月。赏芳辰无酒还赊,绿柳青山四面遮。”明肃靖王朱真淤赏梨花后,赋《梨苑花光》云:“袅娜柔条出短篱,徘徊素影照清池。阴繁御宿春深后,色炯樊川雨霁时。风舞落英飞历乱,鸟冲弱蒂动参差。杜陵韦曲纷如雪,语燕鸣鸠日正迟。”御宿为汉代长安城南的宫苑;樊川、杜陵、韦曲为长安城南汉唐以来风景名胜区,诗人以此来增添这里的帝王气派。在形容梨花的芳容后,紫燕呢喃,斑鸠啼鸣作结,使之有声有色。

古刹晨钟

兰州城内唐代有三大古刹,即庄严寺、普照寺、嘉福寺,到明清增至20多座,皆有铁钟或青铜钟,尤以普照寺的重达万斤的金泰和铁钟,以音色雄浑最为驰名。逢撞钟时,高低远近,钟声悠长。明肃靖王朱真淤所赋《古刹晨钟》云:“殷殷声响入寒云,曙色苍茫远岫分。玉露已从天上尽,戍笳同向月中闻。灯残野店花方烬,香歇僧房气尚薰。鸣罢重城初日上,满川山霭碧氤氲。”写出秋天曙色苍茫中,古刹钟声殷殷入耳情景,而以寒月中“戍笳”时起,衬托钟声的祥和。“戍笳”指兰州卫戍卒吹奏的号角,体现出兰州作为军事重镇的地位。

河楼远眺

明初,明肃庄王建望江楼于九州台上,寄寓远望其生活过的长江之滨南京的情愫,后移建于镇远浮桥以南兰州北郭城门之上,故称河桥楼。肃王府后花园北城墙上的拂云楼,也算河楼,高三层,北临黄河天堑,也叫源远楼、望河楼。楼旁有诗碑两通,各有一块碗大的血迹,天阴下雨时尤为明显,人称碧血碑。明崇祯十六年(1643年),李自成部贺锦攻入兰州,执肃王朱识铉,其妃颜氏、顾氏登北城欲投黄河,未及,以头撞碑而死,血染石碑,称此碑为“碧血碑”。

清人祁寯藻登临拂云楼后,赋七律云:“昆仑虚接大荒西,极目长空尽处低。飞鸟似从银汉落,浮桥直与彩虹齐。凉天佳节酬尊酒,落日边城静鼓鼙。不用登高更挠首,青云已蹑谢公梯。”写楼甚高,如谢灵运登青云梯;河极远,西接昆仑大荒;镇远浮桥似彩虹。

虹桥春涨

阿干河发源于马衔山,蜿蜒北流,汇集羊寨、马坡、铁冶沟、烂泥沟、石佛沟、后五泉诸泉流,水量增大,弯弯曲曲,注入黄河,将兰州河谷川区分割为东西两川。古有渡口,名为西津,是沟通金城(治西固)与榆中(治东岗镇)交通的要津。

唐代,仿吐谷浑“河厉”之法,始建握桥于阿干河上,历代重修。先在两岸,用糯米汁石灰黏接大石条,砌成石坝,中嵌数十根圆木,伸向河心。纵木之上置横木,其上再置纵木前伸,纵横交错,依次共叠压五层,逐层前伸,至相隔一丈许,用木板接通,使桥如飞虹,跨越两岸,有如双手相握,故名握桥。全长27米,木结构。为伸臂木梁桥,净跨度22.5米,高4.6米,宽4.6米,桥两端各有翼亭,坡度20度。桥上建廊11间,为卷棚顶,上覆黑琉璃瓦,两旁各设万字不回头雕栏,立柱镶嵌雀替,桥下置桃形垂花柱,借寓此桥寿命长久。两岸各建翼亭,高三丈,为桥的出入口,造型精妙:左右各建四角攒顶亭一座,护侍中间高起的四角歇山顶亭子,连为一体,呈“品”字形布置,上覆黑琉璃瓦,飞檐翘角,高低错落。四角攒顶亭东西各开八角形砖窗,不仅可以采光通风,亦有美化作用。各题额“空中鳌背”“彩虹”“天上慈航”“新月”。

每逢暮春,阿干河上游冰雪消融,山洪暴涨,奔涌握桥之下,水沫飞溅、浪涛轰鸣,水雾氤氲,握桥恰似一弯彩虹横卧在有如云奔烟飘的波涛之上,形成“虹桥春涨”景观。

清狄道贡生魏椿《虹桥春涨·调寄浪淘沙》:“竹箭泛晴波,日暖风和。长虹一道彩云拖,翠槛朱栏真壮丽,四面维罗。春色满黄河,往来人多。桃花浪里起银鼍,廿四轻舟排雁齿,我也常过。”上阕写风和日暖,阿干河水流迅疾如竹箭乱射,握桥如彩云拖住长虹,栏杆红绿相间,好像四面系网,诗赋壮丽。下阕借桃花汛写“春涨”,三四月山桃花盛开,南山冰雪消融形成春汛,奔流而下,鱼鳖兴浪而下,汇入黄河,流过二十四艘舟组成的镇远浮桥。字句铿锵,用极美之事物反衬春涨,借以突出握桥排洪之顺畅,从而反映造桥工匠技艺之高超。

莲池夜月

兰州莲池有两处:一处在南稍门外明代凿池蓄水养莲,清代废为农田,种靛蓝,以作染布的颜料,人称靛园,其地在今鼓楼巷东端至中国人民解放军西北军区第一陆军医院的所在地一带。一处在兰州城西五里处今中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院一带,元代为莲荡池。方圆五里多,“暑月清香可爱”。南依明长城,北临黄河,河北九州台、白塔山如屏障作为借景,拓宽其艺术境界。明肃王重修,清代陕甘总督杨昌浚重修改名为小西湖。湖边杨柳依依,芦荻四布,湖中栽莲藕,亦称莲荡池。鱼虾游荡,水鸟盛集,鹭浴鸥浮,生机勃勃。每逢月夜,泛舟湖中,莲叶田田,莲花吐香,美不胜收,形成“莲池夜月”景观。

明人陈质《莲池夜月》诗云:“嫦娥底事爱池莲,为爱池莲映月圆。玉井依稀光皎洁,耶溪仿佛影婵娟。红衣褪粉三秋节,翠盖擎珠五夜天。勾引诗人情不浅,通宵琢句竟忘眠。”玉井在华山西峰下镇岳宫内,传说井中生有千叶白莲,食莲可成仙。耶溪,传说为西施浣纱处。诗人以嫦娥爱莲故映月莲池,起笔不凡。接写两个传说,突出莲花的神奇、月色的美好。腹联写残荷之清凄。以诗人因景生情,彻夜咏诗作结。

由兰州十二景演变为八景,一是因为八景大都近在城郊,最远不过五里,便于游赏。二是浓缩了兰州景观的精华。三是囊括了兰州山、河、湖、泉自然景观,涉及古刹、白塔、河楼、虹桥、梨苑、莲池的人文景观,观照到春、夏、秋,凌晨、夜月、烟雨,不同季节的昼夜、晴雨变化下的景观。