天水放马滩秦汉墓的三个“第一”

甘肃日报特约撰稿人李清凌 2020/7/15

放马滩

放马滩

“一镢头挖出三个中国第一”,这个形象的说法,听起来有点耸人听闻,难以置信,却是被考古学家证实的事实。这一奇迹发生在天水市麦积区党川镇的放马滩。

1986年4月的一天,一场大雨过后,小陇山林业局放马滩工区的职工清理宿舍后墙淤泥的时候,发现了一个古墓洞穴。上报后,经过钻探、发掘,发现了百余座秦汉墓葬的古墓群,分布在秦岭山前平地,依东西向分上、中、下三层排列。现已部分发掘,共出土文物四百余件。

放马滩遗址

秦人先祖牧马于放马滩

放马滩西距仙人崖5公里,距麦积山15公里。它深入秦岭腹地,山林密布,草地宽广,宜林宜牧。早在西周孝王时期,秦人的先祖非子在这一带牧马有名气,被周孝王召见,令他在汧河、渭河之间为国家主持牧马,放马滩就在汧、渭地区的西首。从商末周初开始,秦嬴的先人就世代居住在西犬丘(在今甘肃礼县东北),与西犬丘相距不远的放马滩,当属于秦人活动、非子牧马的范围。清乾隆《甘肃通志》卷6记载,这里还有一处同今天水清水县“秦亭”同名的地方,可能是清水秦亭的延伸:

“秦亭山在州东南五十里。左有永丰山,中则东柯谷。山亘四十里,上有秦亭,下为秦谷,非子所封邑,盖附庸也。傍有紫金山,下有马房山。”

仔细看,这里的“秦亭”是一座山和山上一个亭子名,不同于清水县西周时作为行政地域名的秦亭。但它至少说明,非子牧马的地域延展到这里;反过来说,这一带属于非子牧马的地方。

秦人的先祖本是商朝的臣子,周武王灭商时,将秦先祖蜚廉及其子恶来杀死。此后在周朝政权下,恶来的子孙有几代人沉沦于世,声名不彰。倒是蜚廉的另一子季胜之子孟增,得到周成王的信任。周成王在皋狼(今山西方山县西南)给孟增建了宅邸,让他在那里居住。孟增在皋狼生下衡父,衡父生造父。造父以其家传善于养马驾车的长技,得到周穆王的重用。穆王喜欢巡游。造父为其选得骥、温(一作盗,浅青色)、骊(黑色)、骅(有红色花纹)等骏马,远到昆仑丘(在今河湟、河西一带),会见西王母(西戎首领),乐而忘归。这时候,正好遇上位于今江苏泗洪县东南的徐国首领徐偃王起兵作乱。造父为穆王驾车,一日千里地赶回来,平息了叛乱。周穆王论功行赏,将赵城(在今山西洪洞县北)封给造父。赢姓造父一族由此为赵氏。于是恶来的子孙们都借造父的政治光环,自称为赵氏,以光大门楣。事实上,他们虽然自托于赵氏,但都并未离开陇右搬到赵城去住。他们仍然居住在犬丘(今甘肃礼县东北),活动于陇东南。直到非子时代,其家族的政治地位才有了明显的变化。

非子仍然居住在犬丘。他喜欢养马和其他牲畜,养马技术很有一套,马匹繁殖得又快又健壮。犬丘人将这件事报告给周孝王,周孝王乃召见非子,让他在汧水和渭水之间为国家牧养马匹,国马很快地得到发展。周孝王为了奖励非子,准备以他作为其父大骆的嫡子。然而大骆的嫡妻是戎人首领申侯的姑娘,生下名叫成的儿子,并已经立为嫡子。申侯听到周孝王的打算后,赶去求见孝王,对孝王威胁说:“我的先人是骊山氏之女,骊山氏又嫁女给您的先人戎胥轩,生子名叫中潏。中潏正是因其父亲同骊山氏有亲戚关系,才弃商归周,保聚西垂,西垂地区因此民族关系和睦,社会安定。现在我又嫁女给大骆,生下嫡子成。正是申、骆两族的联姻令西戎各族俯首听命,您才得以安坐王位——换嫡子的事您就掂量着办吧。”周孝王听了,心生疑虑,不敢违意于申侯。乃改变主意,给非子另给了一块地,封到秦邑(今甘肃清水县),使他为“附庸”,承续嬴姓的祀典,号为秦嬴。“附庸”是没有资格直接朝见天子的小臣,只能拜托大国的国君,在朝觐时向天子通报姓名而已;但万丈高楼平地起,非子一族毕竟是再次获得了天子的封赐和一定的政治地位。

非子的儿子名秦侯。秦侯在位十年就死了,生子名公伯。公伯即位三年又死,其子乃历史上有名的秦仲。秦仲继立以后,周厉王荒淫无道,许多诸侯叛周,西戎也乘机反叛王室,屠灭西犬丘即今甘肃礼县的大骆一族。周宣王即位(前827年),为了抵御西戎的进攻,乃提拔居住在今甘肃清水县的非子曾孙秦仲为大夫,令他讨伐西戎。结果,秦仲弱不敌强,又被西戎杀死。

秦仲虽然政治军事业绩不彰,但他在秦人发展史上的客观作用却很显著。周宣王封秦仲为大夫,其政治地位一下提高到伯爵——按周礼,“天子之大夫视伯”,就是说,秦仲为宣王的大夫,地位相当于伯爵。爵是中国古代中央政府根据臣子对国家的功劳封给的荣誉称号,分为公、侯、伯、子、男五等,伯是第三等,那已经是中级爵位了。同时,按照周制,伯爵的封地为70平方公里,这同非子的地不足50里相比,又是很大的拓展。

秦仲有五个儿子。其长子是秦庄公。秦仲战死后,周宣王召见庄公兄弟五人,“与兵七千人,使伐西戎”,就是调给7000军队,让他们兄弟率领去打西戎。这一次,庄公兄弟大败戎兵。于是周宣王令秦庄公继承秦仲的封地,又将其先祖大骆的封地犬丘也交给秦庄公所有,提任他为西垂大夫。至此,秦的辖地已经奄有今甘肃天水的清水、张家川、秦安、甘谷、武山数县,秦州、麦积两区以及陇南的西和、礼县等地了,其国势如日中天,影响越来越大。

综上所述,在放马滩一带发现战国秦汉墓是完全有可能的。

放马滩秦简

第一篇志怪故事

放马滩秦墓出土的首个“中国第一”,是考古学家从放马滩战国秦墓发掘整理出的《志怪故事》。它虽然很简疏,却是中国已知最早的、具有志怪小说性质的第一篇奇文。放马滩秦简的内容包括文字学,甲、乙两种《日书》和《志怪故事》等几方面成果,而这篇《志怪故事》的意义更为特殊。

放马滩秦简《志怪故事》的大意是说,秦昭王三十八年(前269年)八月己巳日,邸(一作邽)丞名赤,向御史报告说:大梁人、现居秦国都城中一个人名叫丹,当今国君在位的第七年,丹在雍城(在今陕西凤翔县南)的基层管理机构“里”中,将人刺伤,随即自刺而死。被丢弃到市上三日,又埋在雍城南门外。过了三年,丹又复活了。他之所以能够复活,是由于丹曾作过审判官犀武的门客。犀武审议这位门客的命案,而让其复活的原因,是因为丹罪不当死,就向主管人命的上司公孙强祈告。于是,公孙强就叫白狗把丹从地下掏出来,在墓地上停放三天,然后随公孙强向北行走,经过“赵氏”地方,到了北地郡(治所在今甘肃庆城县西南)一个长满柏树的山丘。四年后,他才能恢复神智,能听见狗叫鸡鸣,吃人间的饭食。其状貌特征是喉部有疤,眉毛稀落,肤色黑,四肢不能动转。复活之后的丹说:死去的人不愿多穿衣服。人间认为祭品用白茅衬包是富的表现,而鬼则只要有所得于他人就认为是富。丹说:举行墓祭的人千万不要呕吐。一呕吐,鬼就吓跑了,不敢前来享用祭品。祭饭撤下后一下子就吃掉,这样……丹说:祭祀时必须细心扫除,不要将……洒到祭祀的地上。不要把羹汤浇在祭饭上,不然鬼是不肯吃的。

据著名历史学家李学勤先生考证,这篇文字是战国晚期写成的,它是中国志怪小说的嚆矢。《天水放马滩秦简》的释读者则认为,它可能是根据放马滩秦墓一号墓主人的特殊经历编创。因而有一定写实因素。“文中提到的邽丞、地名、职官都可以找到依据,故可以确认此纪事及其历朔当为实录。”文中所写“丹死而复活的故事,明显有志怪性质,与后世《搜神记》等一类书籍颇相似。但时代早了四百年”。文学史料价值极高。

放马滩一号秦墓木板地图

第一幅地图

放马滩战国秦墓出土的第二个“中国第一”,是画在木板上的地图。它反映的地域范围较小,可能只包含秦武公十年(前688年),秦人打败和赶走邽戎,在当地建立的邽县(这是秦国历史上首建的两个县之一。另一个是冀县,治所在今甘肃甘谷县东)。从地图学的角度看,它却是已知中国最早的第一幅地图。

据考古学家研究,这幅地图可由画在四块木板上的七幅图拼接起来。原来四块松质木板,其中只有一块是单面简单作图,其余三块正反两面都有图。考古学家根据各图之间的联系,将它们拼接成一幅完整的反映邽县部分区域的图版。上面有山脉、水系、沟溪、关隘以及对地名的注释等。邽县治所在图上用显著的大方框标为“邽丘”,县级以下地名用小方框标示。整幅图所反映的“范围大致位于现今天水市麦积区之位置”(甘肃省文物考古研究所编《天水放马滩秦简》,第五章第五节)。这就说明,早在距今2300年以前的战国时期,就有反映今麦积区的地图了,而且它上面至今还可以看到六七十个地名。这些地名,如“故西山”,它与《史记·秦本纪》中说的秦文公死后“葬西山”的那个西山有无联系?“故东谷”,与唐代诗人杜甫曾经流寓过的东柯谷有无联系?类此都能引起人们无限的遐思和进一步研究考证。

它的出土不仅在地图学上有标志性的意义,而且在历史学、地方志的研究中也有重要的参考价值。叹为国宝,殆不为过。

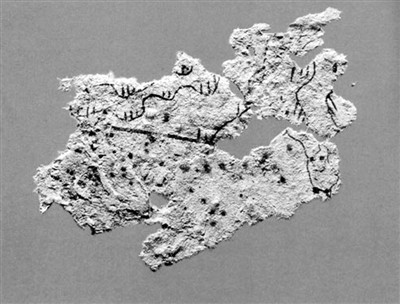

放马滩五号汉墓出土的纸残片

第一片纸

放马滩考古发掘出来的第三个“中国第一”,是西汉初期的书写纸。它是中国造纸技术,尤其是书写纸发明年代不容置疑的铁证。

古籍上多记载说,东汉时期的宦官蔡伦发明了造纸术。历代学人引以为据,无可置疑。20世纪以来,考古学兴起以后,考古学家从甘肃天水放马滩、敦煌马圈湾、敦煌悬泉置遗址、敦煌玉门关,内蒙古额济纳河流域的居延金关,新疆罗布淖尔,陕西西安的灞桥、扶风县的中颜村,广州南越王墓,四川绵阳等地都发现了西汉纸。其中年代最早的是甘肃天水放马滩五号墓出土的纸图残片。放马滩五号墓是汉文帝、汉景帝时(前179—前141年)的墓葬,残纸上可见有墨线标识的山川道路图。经鉴定,纸的质地是“麻类植物纤维”“是可用于书写的早期麻纸”。(中国科学院自然科学史研究所1990年8月9日提供:《放马滩纸化验报告》,见《天水放马滩秦简》附录)它是目前所知时代最早的书写纸实物。放马滩纸的发现,不仅证明西汉初期就已经有纸出现,而且证明这些纸已用于绘画或书写。将中国造纸术的发明时间,比蔡伦造纸的记载至少提前了近300年。

天水放马滩秦简历史文化价值探析

□王振宇

中国书法的发展,伴随着汉字的产生和演变,历经沧桑。出现在商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文与金文,是我国目前发现最古老的汉字资料。甲骨文、金文在广义上称为“大篆”。秦统一六国之前,“小篆”是秦通行的字体。战国时期从篆书转变到隶书的“隶变”过程,正是文字由古文字系统向今文字系统的演变过程。战国后期出现的《天水放马滩秦简》、《湖北云梦睡虎地秦简》等简牍中,可以清晰地找到秦篆隶变的轨迹。此后,中国书法不断发展完善,最终形成了篆、隶、草、行、楷等书体。书法成为最具中华民族特点并深受中国人民喜爱的艺术形式之一。

放马滩,是天水麦积山风景名胜区的景点之一,因传说秦始皇先祖赢非子在此地为周王室牧马而得名。这里碧野连天,风景秀美。由于1986年4月在此地出土了战国、秦、汉时期的木板地图、竹简、纸地图等一大批重要文物,被当时的考古学家誉为先秦及秦汉考古文化的圣地,有“天水放马滩,云梦睡虎地”之称。

下面,我们着重探讨天水放马滩秦简的历史文化价值,并对今后研究提出建议。

一、天水放马滩秦简的主要内容

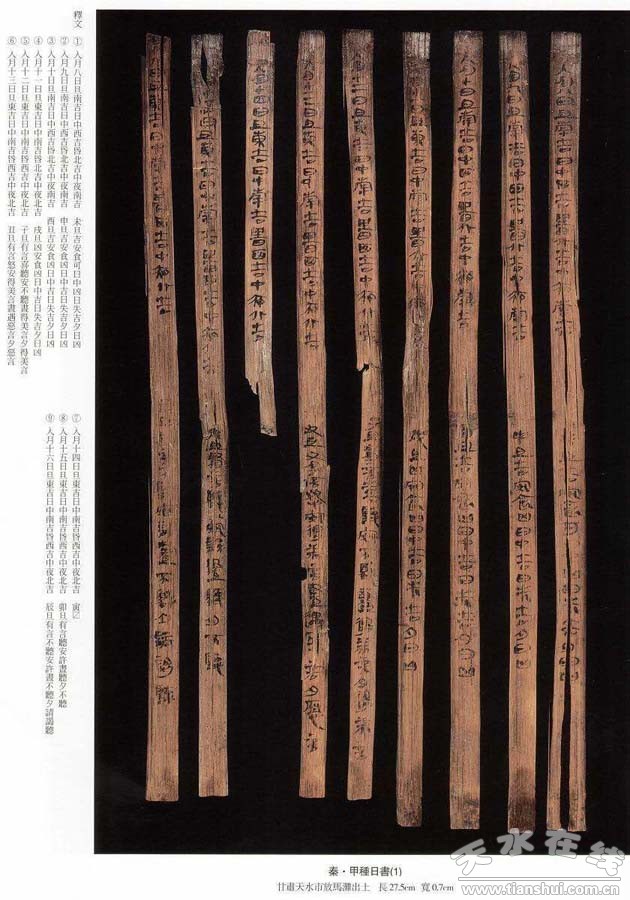

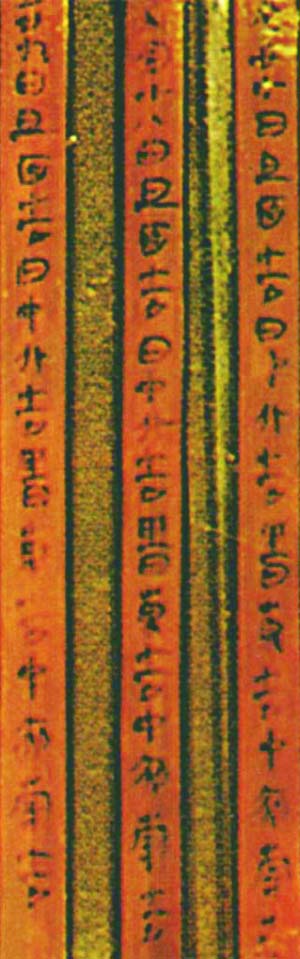

1986年4月,甘肃省文物考古研究所对放马滩古墓葬群的13座秦墓和1座汉墓进行了考古发掘,共出土文物400多件,其中一号秦墓出土的460枚竹简,以其时代早、保存完整于1994年被定为国家一级文物,引起了全国考古学界、历史学界及文化界的高度关注,并开展学术研究。放马滩秦简的主要内容及特点,可概括为以下几点:

1、竹简大多数保存完整。从留存痕迹看,其简册有上、中、下三道纬编,每简右侧编绳处都有三角小锲口,并有编绳朽痕,系丝织物。当时编册后用布包裹粘托,以作装帧。

2、简文以小篆书写,间杂隶书。文字一律书写在篾黄面,篾青面无文字。每简最多容43字,一般在25~40字之间。每简书写一条内容,至一章写完,如有空余,再写不同的章节,其间用大小圆点和粗线段区分,以示分章。如遇转行,必写在与之邻近简的空余处。

3、经整理,内容有甲乙两种《日书》和《墓主记》。甲种《日书》,共73枚,内容可分八章:《月建》、《建除》、《亡盗》、《入月吉凶》、《男女日》、《生子》、《禹须臾行》、《忌》。

乙种《日书》,共379枚,内容有20余章,前七章与甲种同,其他另有:《门忌》、《日忌》、《月忌》、《五种忌》、《入官忌》、《天官书》、《五行书》、《律书》、《巫医》、《占卦》、《牝牡月》、《昼夜长短表》、《四时啻》等。

《墓主记》,共8枚,内容是县丞向秦国御史呈交的一份“谒书”,记述一位名叫“丹”的人死而复生之事和简历。有的学者(比如李学勤教授)认为与《搜神记》等志怪小说相类,应是志怪小说之滥觞。

4、《日书》是主要部分。这部《日书》是继湖北云梦秦简《日书》发现后的有关《日书》的又一次重大发现。《日书》是研究当时社会、政治、文化、民俗及人民生活的原始资料。

《墓主记》在这批简中所占数量虽少,但对研究秦国官制、行政建置以及县机构的设置却有着重要价值。

(放马滩出土的秦简)

(放马滩纸质地图残片)

二、天水放马滩秦简的历史文化价值

甘肃被誉为“简牍之乡”。在陇原大地上,东起天水,西至敦煌,南到祁连,北达居延,几乎随处可见简牍遗存。敦煌和居延汉简、殷墟甲骨文、敦煌藏经洞文书、故宫明清档案等被学者誉为二十世纪考古学“四大发现”。到目前为止,甘肃发现的简牍已达6.5万多枚。天水放马滩秦简,是甘肃简牍的重要组成部分,具有很高的历史文化价值。

一是天水放马滩考古发现的重大意义。有专家、学者认为,放马滩战国、秦、汉古墓群中出土的重要文物,创造了许多历史之最。诸如:世界上最早的地图——木板地图;世界上最早的纸——纸地图;中国最早的历书——《日书》;中国最早的毛笔;中国最早的传奇小说——《墓主记》等等,不一而足,在中国历史文化中具有十分重要的意义。

二是天水放马滩秦简在历史研究中的重要价值。放马滩秦简是继云梦睡虎地秦简出土后的又一重大发现,对研究秦的社会性质、农业生产、商业贸易、天文历法、风俗习惯、人民生活等提供了重要资料。两地发掘秦简虽属同一历史时期,而且都有《日书》部分,但它们反映的文化内涵却不尽相同,特别是有关禁忌方面有很大的差异。放马滩秦简中《日书》简的数量少,内容简略,少言鬼神事;而睡虎地秦简中《日书》简数量多,内容复杂,动辄言及鬼神。另外,两部《日书》在记月名上也有很大的不同,前者多见于秦文化的名词,说明秦重政治而轻鬼神;后者则多见于楚文化的名词,说明楚重鬼神而轻政治。所以,两部《日书》是研究战国及秦时期社会、政治、经济、文化的重要历史文献。

三是天水放马滩秦简在文字和书法史上的重要价值。放马滩秦简及甘肃简牍的面世,不仅对研究我国古代文字的变化发展提供了重要文字资料,而且在中国书法史上也是重要的组成部分。从放马滩出土的秦简看,简文以小篆书写,间杂隶书,反映了由篆向隶转变阶段的情况。放马滩秦简集北方之雄厚、南方之灵秀于一体,写法草率,笔画简省,字形多样,章法茂密。但放马滩秦简与汉简是迥然不同的两个系统,秦简多出土在长江流域,如湖北云梦、四川青木等。而汉简多出土在黄河流域,如甘肃敦煌、居延等。秦汉之际,是我国各种书体形成的重要时期,放马滩秦简等大量秦汉简牍的问世,填补了秦汉书法史的空白,实为中国书法史增添了重要的篇章。

(放马滩木板地图)

(秦墓木版画·虎)

三、对天水放马滩秦简研究的几点思考

自放马汉秦简及其重要文物出土以来,全国各地的专家、学者从不同的专业领域进行了研究探讨,取得了一系列研究成果。但依然有一些具体问题,值得深入思考,形成共识。兹举要如下:

1、全国简牍文化研究要交流互鉴。甘肃是“简牍之乡”,甘肃简牍文化研究应走在全国前列。同时,要加强与湖北、四川等地学术交流,共享简牍文化资源,共同深入研究探讨,尤其要在比较研究中各显其长,互促共进。

2、甘肃简牍文化研究要突出重点。天水放马滩秦简是甘肃简牍之源,年代较早,字迹清晰,质量较高;敦煌、居延汉简等是流,时间晚于放马滩秦简,但数量多,质量好,内容广泛。河西简牍与放马滩秦简是否有必然联系,尚待深入考证,但甘肃简牍的源与流,应该是明确的,研究的重点应包含放马滩秦简,这是毫无疑问的。

3、天水放马滩秦简研究,要与张家川县马家塬遗址、清水县李崖遗址、甘谷县毛家坪遗址、甘谷汉简等方面的研究结合起来,形成天水及陇东南地区西周、秦秋、战国、秦、汉文化研究的综合效应。

4、天水放马滩秦简研究,要与宝鸡青铜器铭文、石鼓文,成县《西狭颂》,张家川县《河峪颂》等周边地区金石文化研究相结合,彰显秦陇文化的内在联系和独特魅力。

5、把天水放马滩秦简资源优势转化为加快地方历史、文化、旅游发展优势,古为今用,融会贯通,深入研发一批富有潜力的文创产品,积极创作一批优秀的文学艺术作品。

6、把天水放马滩秦简研究放在加快“一带一路”建设的大背景下去考量,努力做到东西互动、中外交流,把研究、弘扬简牍文化与促进经济、社会发展有机结合起来,形成明显的效益。

我们有理由相信,全国放马滩秦简研究进入了新时代。今后将会有更多的中外专家、学者,高度关注放马滩秦简,对其进行多角度、全方位、深层次研究,并将不断推动全国简牍文化研究深入开展,产生一批简牍文化研究专家及其简牍书法家,最终形成简牍书风。我们期待着这一时期的早日到来。

作者简介:王振宇,毕业于兰州大学历史系,喜欢文史哲,工诗联、好书法,对地方历史、文化、旅游以及经济、社会发展有一定研究。主编出版《天水石窟文化》、《天水文物精华》等书籍,在省、内外主流媒体发表论文数十篇。

天水放马滩地图:世界上最早的纸

人民日报海外版 2014-6-6

放马滩地图

现藏于甘肃省博物馆的西汉天水放马滩地图,1986年甘肃天水放马滩5号汉墓出土,其用纸是目前世界上最早的纸。纸面平整、光滑、结构紧密,表面有细纤维渣。其原料为大麻,是西汉早期麻纸。纸上用墨线绘有山、川、崖、路,是一幅世界最早的纸绘地图。

1986年,甘肃天水放马滩的一座汉墓里,这张纸在无意间被发现了。在当时的发掘中被编为“5号”的这座古墓中出土的残纸,残长不过5.6厘米、宽2.6厘米,后来被定名为“放马滩纸”。根据文物考古专家的断定,这是一张为西汉文帝或景帝(公元前179年—前143年)时期的纸质地图。1989年第2期的《文物》杂志上,放马滩的发掘简报发表了。

放马滩纸是以麻类植物制造而成,纤维分布均匀,比1957年5月在陕西灞桥发现的灞桥纸时间更早,质量更好。它还是世界上最早的纸地图实物。与同时或更早发现的木版地图、壁画地图、石刻地图、丝帛地图相比,它显然更加轻巧便携。

放马滩纸、灞桥纸等西汉古纸的发现,在引起广泛关注的同时,也引来了争议和疑问。它们分别比“蔡伦纸”的时间早了两三个世纪,是对它们的解读有误?还是历史的记录不甚清晰?

上世纪90年代初,何双全等人又在甘肃敦煌悬泉置遗址共出土古纸550张,其中西汉纸297张,7张上面有字。这是目前我国考古发掘中发现古纸最多的地方,也进一步为西汉有纸说提供了论据。这一系列发现导致学界最终得出结论:早在公元前2世纪西汉初期,中国已经有造纸技术,而且应用于包装、书写和绘图等领域,比东汉蔡伦造纸早了两三百年。

而目前比较被接受的观点是:无论放马滩纸、灞桥纸还是在1933年发现于新疆的罗布淖尔纸,都不应有损蔡伦在世界文明史上的重要地位。蔡伦对于造纸术的改进,最终导致了纸张作为一种媒介的大规模流行。这是西汉时期的生产者们没能做到的。

天水放马滩:从简牍里管窥秦人的崛起

兰州晨报 2013-3-3

放马滩的大型马雕塑

放马滩出土的秦简

放马滩纸质地图残片

放马滩木板地图

秦墓木版画·博局图

秦墓木版画·虎

汉墓漆耳杯 (文物图片由记者翻拍)

书法家黎泉题写的“放马滩”石碑

早春尚未解冻的潭水宛若明镜

燕子关保护站背后就是古墓群的发掘现场

毛惠民示范“简古体”

二十世纪80年代,考古人员在天水一个叫放马滩的地方发现了先秦时期古墓群,这片墓地面积超过1万多平方米,发现了百余座墓葬,均分布于秦岭山前平地。其中被发掘的14座墓,共出土文物400余件,主要有战国秦木板地图、竹简、木板画、文具、算筹、钱币、陶、漆、铜器等重要文物。其中1号墓出土的木板地图是世界上最古老的实物地图,其文物和考古价值极高。

二十七年前工友发现的天大秘密

在每次出差之前,我都要浏览一下甘肃省的地图,估算所去目的地的公里数和工作的日程安排。听说早在1986年,天水一个叫放马滩的地方出土了7幅木板地图,据专家考证,确定成图时间为秦始皇八年(公元前239年)。这些地图均是用黑线绘制在大小基本相同的松木板上,图形清晰、完整。地图中有关地名、河流、山脉及森林资源的注记有82条之多。据说今天渭水支流以及该地区的许多峡谷在木板地图上仍可以找到。

我想古人的智慧真不可测。

现在的地图大致可以通过航拍,卫星观测可以精确到毫厘之间,但是古时的地图,准确度也非常高,只能在苍茫的大地上奔走,他们是用什么方法画出来的地图呢?

2月28日,在天水当地学者毛惠民的陪同下,我们前往小陇山林区,寻找放马滩,那个二十七年前震动了考古界的发掘现场。

放马滩,也叫牧马滩,在天水麦积区的党川乡,麦积山风景区的核心地带。

当日早晨降了甘霖般的小雨,空气显得湿润清新,路边林木的整体色调仍然枯黄一片,却有性急的山花在枝头缀满了米粒般大小的花蕾。

从麦积区委出发,大约一个小时的车程后,我们看到了燕子关护林站的几座白色建筑。毛惠民说现在的“天保工程”燕子关保护站二十七年前叫小陇山林业局放马滩工区,眼前所见的红砖院墙当年是一段土墙。当时谁也不知道土墙外边的山坡之上埋藏着一个天大的秘密。

1986年4月28日,放马滩上空笼罩着厚厚的乌云,一场瓢泼大雨不期而至,让工长夏向清和他的工友们困居陋室,面带愁容。肆虐的山水从山坡奔涌而下,汇集到职工宿舍后墙外侧,墙体摇摇欲坠,夏向清和工友们在清理淤泥时,突然发现了山坡之上有一个几十厘米的孔洞。从这个孔洞中,正汩汩往出冒白灰色的泥浆。

夏向清很好奇,他把手伸进去摸索,就感觉手中有竹片般的物件。他随后用清水淘去上面的淤泥定睛一看,是竹简,上面还刻有蝌蚪般古朴的文字。他再次将手伸进洞里,在洞穴的泥水里,他又摸到了一堆竹简和几块刻有图形的木板。

是古墓,有文物!责任心很强的夏向清等人将这一发现上报了北道区(麦积区前身)文化馆。这一重大发现很快被上报于甘肃省文化厅。甘肃省考古研究所的专家岳邦湖、何双全以最快的速度赶往放马滩,现场了解古墓情况并拟定了钻探、发掘计划,从当年6月开始进行了为期三个月的钻探、发掘。当时这支考古队伍中就有后来以研习秦简出名的毛惠民。

毛惠民和记者站在护林站后墙外侧的山坡之上,分辨着地形,毛惠民陷入了往事的回忆中:“当时来的有任步云、岳邦湖、张邦彦这些专家,还有馆里的余自立和我,组成了一个秦简整理小组。把这些秦简先整理了,接着就搞发掘。把那个地方先是搞了个探方,探测一下。墓很多,它是个墓群。最早的是先秦的墓,下限是汉代,就是说战国、秦、汉这些墓都有。我们当时搞发掘就发掘了十四座墓,其中十三座是秦墓,还有一座是汉墓。只可惜夏向清已经去世了,要不然他给你讲当年古墓被发现的细节,会更真实生动。”

嬴族先人的奋斗史:从牧马人做起到统一天下

从山坡下来,我们沿着一条窄窄的柏油路前行,没来之前脑海中所想象的放马滩应是碧草连天、牛马遍地的一马平川,实际上却是一条小溪潺湲、鸟雀鸣啭的幽深山谷。只在平缓之处,一米多高曾经疯长的荒草才让眼前的景像有点牧场的意思。

一定是牧场!我看见了有“马群”三三两两出没在林草间。从我这边看去,它们要么仰天长嘶,要么低首抚弄地上的青草,还有的彼此耳鬓厮磨,像是亲密的恋人。它们的影子映在我的心里,我像是做了一个荒远的梦。

这组马的大型雕塑如此的鲜活美妙:那些马抬起头来,默默地看着你,它们的眼睛蓄着蓝汪汪的泪水,泊满了温情和感念。有这样的诗句“嘶鸣隐于群山,箭立于弦上/马匹运行着一个人,风生水起”可以形容马儿和秦人的关系。曾经“秦王扫六合,虎视何雄哉!”的大秦帝国的兴起,来源于嬴族先人从牧马人做起到统一天下,一代又一代的艰苦卓绝的奋斗史。

嬴族的先人最早可以追溯到舜帝时期,舜帝用大禹治水,时为东部蛮夷一个部落首领的伯益,因为辅助大禹治水有功,舜帝以族中美女为伯益妻,并以嬴汶河(今流经泰安莱芜一带的汶河)为名赐其嬴姓,从此嬴族正式由东部蛮夷进入中原文明圈。

舜后传位大禹,大禹后人启,不顾各部落首领反对废旧制搞独裁成立中国首个奴隶制国家夏,部落首领伯益在夏王朝建立初期的战争中被杀,嬴族没落。夏末,成汤率东夷九大部落推翻夏,嬴族头领中潏立有大功,在商王朝中又成为显赫贵族,中潏善战,商王朝令其率部族保西部边疆,于是嬴族大规模西迁来到西汉水一带的西秦岭。由此正史上开始有记载,即司马迁《史记》所言中潏“在西陲保西垂”之由来。商末,周灭商大战,嬴族保卫商王朝到最后,末了,西周立国后即被贬为奴隶并废止其嬴姓。此时嬴族主要力量都在远离周王朝的西秦岭一带,他们既要应对西部各蛮夷的袭扰,同时又要对付周王朝随时挥来的灭族利剑,其时长达200余年,嬴族人的血性自此练就。西周后期,周王朝与北部蛮夷的战争使得战马奇缺,这时才发现多年购买的战马都是来自位于西秦岭的原嬴族部落,于是周孝王征召部落首领非子来见,非子紧紧抓住了这一缓和与周王朝关系的机会。其后为方便战事,周孝王赐汧渭之汇于非子继续养马,并准其复用嬴姓,依地名所在称之为嬴秦。嬴非子在嬴族中断祭奠先人200年以后,重新获准开始祭奠祖先建宗庙。

天水《秦州志》载:“秦州东南一百里,四道岭有秦嬴非子繁息战马故址。”可见嬴非子见周孝王前的主要牧马地就是现在的牧马滩。

听毛惠民讲,至今在牧马滩这里还留有马耳尖山、马驼峰、马山梁、马驼峰、驻骖廊等许多与马有关的地名。

嬴非子牧马之地的遥远传说,让人远离尘世秀丽的风景,与古墓地图和秦简的重大发现,终于让放马滩名动天下。

放马滩木板地图:中华文明曙光初露之际,陇右地域文化的源代码

放马滩出土的木板地图共七块,其中六幅互有联系,为成品地图。在天水师范学院,记者见到了雍际春教授,他对放马滩的木板地图有长期研究并出版专著。

雍教授做了精辟的解读:这些木板地图绘制年代不仅大大早于传世已久的南宋石刻地图《华夷图》、《禹迹图》,也早于1973年在长沙马王堆出土的三幅西汉地图《地形图》、《驻军图》和《城邑图》,成为世界上所发现的最早的木板地图。

放马滩六幅地图,它绘制的范围正好就是以现在天水市为主,西边包括定西,北边包括宁夏南部,南边包括陇南北部的四个地市十三个县的范围。绘制的水系主要就是渭河流域的葫芦河、牛头河和藉河,也包括长江流域的嘉陵江上源的西汉水上游。那么,这幅地图它可以说主要反映了战国末年,天水地区的自然、人文地理风貌。从自然地理的这个角度来讲,它主要绘制了河流、山脉,还有峡谷等这样一些内容。从人文这个角度来讲,它既有城邑,也有居民点,也包括一些交通线,还有伐木点和一些药材的采集点。它也是我国迄今为止发现的最早的实物地图,同时也是世界上最早的实用地图,它比咱们国家马王堆汉墓发现的帛书地图早了200多年。

水与人类的关系至为密切,放马滩地图中,不论属哪种性质的地图,无一例外均以河流水系为地图主体或框架,反映了当时人们对与人类生产生活息息相关的河流水系的高度重视。也说明人们当时对与河流水文的认识已相当丰富;同时,图上那密布的支流小溪,再现了先秦时代当地河流水资源较为丰沛的实际水文状况。据文献记载,唐宋以前甘肃的渭河尚可行船。唐代大诗人杜甫逗留秦州,留世的“秦州杂诗”中在描写东柯谷的诗句就有“船人近相报,但恐失桃花”之句,可知当时渭河支流东柯河谷亦可行船。北宋时,秦州一带森林广布,官私伐木者络绎不绝,春秋两季时,往往将木材联成筏子,随水漂流而下,运至京师。可见至少在宋代,渭河水量仍较丰沛,故而能够行船和运输木材。这也间接说明,放马滩地图的发现以及地图内容揭示的历史信息,更进一步证实了先秦时期天水一带优越自然环境存在的真实性。

放马滩木板地图直接或间接地展现了战国时代天水地区历史文化发展的人文风貌。如城邑乡里、居民点的标示,展现了邽县一带不同等级居民点的空间分布;植物种类、采伐地点等内容从一个侧面代表了当地居民经济开发活动的深度和广度;关隘、交通道路以及里程注记既是天水境内交通发展、关卡要塞摆布的真实反映,也成为窥知秦人经营陇右、对外联系和攻防战守的重要凭借;地图中地名注记是早期地名文化的珍贵资料;而地图本身从其绘制方法、特点和内容充分揭示了先秦时期地图文化的真实面貌。与此后十多年发现的礼县大堡子山那种王室墓葬不同,放马滩古墓更像是一处当时的公共墓地。墓葬虽多但模式大多较为简陋,随葬物品也不多。也许正因如此,这里的古墓才没有遭遇礼县大堡子山秦王陵寝那样的劫掠,才能由于2000年后的某一次机缘,向我们传递我们原本难以了解的东西。

和木板地图同时面世的还有一张残纸,残长不过5.6厘米、宽2.6厘米,但赫赫的声名似乎还要在木板地图之上,被考古界定名为“放马滩纸”。根据文物考古专家的断定,是一张为西汉文帝或景帝(公元前179年~前143年)时期的纸质地图。放马滩纸是以麻类植物制造而成,纤维分布均匀,比1957年5月在陕西灞桥发现的灞桥纸时间更早,质量更好。它还是世界上最早的纸地图实物。

天成巧对“天水放马滩,云梦睡虎地”,说明了放马滩秦简的至高地位

在工作间里,擅长书法的毛惠民现场为我们挥毫泼墨。那一个个深邃古雅、浓墨汇集的大字仿佛有了生命,几乎要从宣纸上挣脱出来……

毛惠民的这种被天水人称奇的书体有一个名称“简古体”。有人说这是他的独创,但毛惠民自说,他的这种书体的生命力就来自放马滩出土的秦简,他曾有专文论及放马滩秦简的书法之美。

一号秦墓出土的460枚竹简,以其时代早、保存完整于1994年被定为国家一级文物,并引起了考古学家、历史学家的关注。

“天水放马滩,云梦睡虎地。”这个浑然天成的巧对,恰恰说明了放马滩秦简的至高地位。云梦睡虎地秦简,是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简。两者刻写的年代都属战国晚期及秦始皇时期,反映了篆书向隶书转变阶段的情况,大部分内容类似,主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书,为研究中国书法、秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了详实的资料,具有十分重要的学术价值。

竹放马滩秦简的简文以小篆书写,间杂隶书。文字一律书写在篾黄面,篾青面无文字。每简最多容43字,一般在 25到40 字之间。每简书写一条内容,至一章写完,如有空余,再写不同的章节,其间用大小圆点和粗线段区分,以示分章。如遇转行,必写在与之邻近简的空余处。经整理,内容有甲乙两种《日书》和《墓主记》:

甲种《日书》,共73枚,出土时卷在最中间,简长27.5厘米,宽 0.7厘米,厚 0.2厘米;乙种《日书》,共379枚,简长23厘米,宽0.6厘米,厚 0.2厘米;《墓主记》,共 8 枚,简长 23厘米,宽 0.6厘米,厚 0.2厘米,内容是县丞向秦国御史呈交的一份“谒书”,记述一位名叫“丹”的人死而复生之事和简历。发掘者将其定名为《墓主记》,有学者研读后认为与《搜神记》等志怪小说相类,应是志怪小说之滥觞。

在天水放马滩秦简中,《日书》是主要部分,这部《日书》是继湖北云梦秦简《日书》发现后的有关日书的又一次重大发现。天水《日书》与云梦《日书》的内容有同有异,反映了秦文化与楚文化的同异,是研究当时社会政治、文化、思想、民俗以及农业、人口、人民生活的原始资料。《墓主记》在这批简中所占数量虽少,对研究秦国官制、行政建置以及县机构的设置却有着重要价值。放马滩秦简都用古隶体书写在竹篾黄面,每简一般有25字至40字。内容大致有《日书》和纪年文书两类。《日书》中既有占卜算卦之类的东西,但更多的还是一些有关人事的条文。纪年文书是邽臣向御史呈奏的“谒书”,叙述一名叫丹的人的故事,说他因伤人而弃于市,后又死而复生,已有一些志怪小说的味道。

放马滩经探测共有古墓100余座,当年发掘的只是其中的14座,其中包括13座秦墓和一座汉墓。出土了陶、漆、木、竹、铜器文物400余件,其中以战国时期秦国木板地图、秦简和西汉初期纸绘地图最为出名。其中纸张实物将中国的造纸术向前推进了几百年,木板地图则说明早在战国时期,中国就有一套先进的地图绘制理论和地图绘制技术。这些文物为同时期秦、汉墓葬的断代和秦文化的研究提供了详实的资料。也让我们看到了秦文化那种兼容并蓄的气度。

放马滩先秦古墓群隐藏的九个历史之最

放马滩战国秦汉古墓创造的历史之最

世界上最早的地图——木板地图

世界上最早的纸——纸地图

世界最早的十二生肖

中国最早的历书——《日书》

中国最早的毛笔和木尺

中国最早的传奇小说——《墓主记》

中国乐律史上的最早文献——《律书》

中国最早的花鸟画——表现被缚老虎挣扎咆哮场景的木板画

文/图 本报记者 刘小雷