嬴非子

嬴非子(约前900~前858年),西周中期人,“横扫六合”的秦国之奠基者、创始者。祖上是华夏氏族中源流最早的氏族之一,最初可追溯至五帝之一的颛顼。传说颛顼的裔孙女女修吞食了玄鸟卵而生大业,大业生子大费。大费又名柏翳(或伯益),益受舜命佐大禹治水,又为舜调驯鸟兽,舜便赐姓嬴氏。其后世传至夏朝末,因夏王桀暴虐无道,遂弃夏归商。至商代中期,嬴氏后裔中有名为中(仲)衍者,为商王太戊驾车,甚得信任,太戊为其娶妻。从而,嬴氏与商王族有了联姻关系,其后世代辅佐商王,被封为诸侯。至中衍玄孙中潏(yù),已是商代后期,为商“保西垂”,其子蜚廉,孙恶来均在朝辅佐纣王。公元前 1046年,周武王姬发灭纣,恶来被杀。嬴氏族人因历代助商缘故,政治上失势,嬴姓被废,家族流散。非子祖上作为恶来后代,其女妨、旁皋、太几、大骆数代均不得志。为寻求生存和发展,后依附曾因为周穆王姬满驾御得宠而被封在赵城(在今山西洪洞县)、并赐姓赵氏的族人造父(蜚廉次子季胜的后代),“蒙赵城,姓赵氏”。从而,大骆一支始得以向周王朝靠拢,在政治上取得了合法地位,但赢氏之姓依然未复。

大骆居犬丘(又名西犬丘)。据对古代水系、城邑有详述的《水经注》,西犬丘位于今西汉水支流峁水河谷上游,即今天水市秦州区杨家寺乡士子川与礼县红河镇一带。其地山川交错,河谷纵横,气候温和,水草丰美,是适宜畜牧的佳地。大骆便与儿子非子在其地养马,兴家立业。历经多年发展,建立起了繁盛的牧场。尤其非子,更擅长于养马,摸索并掌握了一套完整的饲牧和管理技能,使马匹繁殖很快,受到周邻部族的称赞,名声大著。

其时周孝王姬辟方在位(孝王在位年份,据《夏商周年表》,为前891~前886年),由于不时对戎狄作战,马匹需用量大,而王室马场饲养量不足,加之因自然灾害造成死亡(《竹书纪年》载,周孝王时“大雨雹,牛马死”),军用马匹短缺。周孝王忧愁间,有人禀告说,犬丘人非子善于养马,颇获成功。周孝王便召令非子,在王畿(jī)之西的汧渭之间主持养马。汧(qiān)渭之间,即今陕西宝鸡境内的千河与渭河交汇之地。其地地势平坦,草场辽阔,气候较西犬丘更加温和,而且水源充足,有着更为优越的自然条件。非子便充分运用并发挥祖上传统的饲牧技能,倾其所力,精心管理,使马匹繁育很快,不数年,即呈现“马大蕃息”的兴盛之状,为周王室输送了大批急需用的马匹。

为了奖赏非子的功劳,周孝王决定让非子继承大骆家族的嫡子地位。不料,其议遭到左右王朝政事的申侯的反对。原来大骆有两妻,正妻为申侯的女儿,已生有儿子成,而非子为大骆偏房妻所生。申侯威胁周孝王说:“我将女儿嫁给大骆,已生有嫡子成。正由于申、骆联姻,才有西部的安定,你才能平平安安地坐上王位。怎么处理,你自己考虑吧!”周孝王见申候反对,遂罢前议,决定另行一套既能使非子得到应有封赏,又不废成的世子地位的办法,即:封非子为附庸,“邑于秦”,并恢复嬴姓祀,号曰秦嬴。

周孝王的封赏,使非子在地位上获得了两项重大荣誉:一是被封附庸。附庸虽然还没有进入正式爵位(史载周爵五等:公、侯、伯、子、男),但距其已一步之遥,从而在政治上获得了地位,从周初受歧视的状态中彻底翻了身;二是恢复嬴姓宗祀,并居于宗主地位,嬴氏的恢复,大大抬高了非子在宗族中的声誉。从此,非子一支便以嬴氏为姓,非子称为嬴非子,成为嬴氏族人的再造者。

嬴非子的秦邑,建在距汧渭间不远的陇山西麓。最早载其地的《前汉书·地理志》,称在“陇西秦亭秦谷”,而旧地方志或载在清水县东,或清水县北(今为张家川县地),总之不出陇山西麓,皆在今天水市东北。按周代封土之制,附庸封地不满五十里,合今制约五百平方公里左右。地域虽小,但其成为秦国发展的起始点,为后来壮大为战国七雄之一,进而吞并六国奠定了基础。 (《天水通史》)

天水放马滩秦汉墓的三个“第一”

甘肃日报特约撰稿人 李清凌

放马滩 天水在线2010年11月21日摄

放马滩 天水在线2011年10月23日摄

“一镢头挖出三个中国第一”,这个形象的说法,听起来有点耸人听闻,难以置信,却是被考古学家证实的事实。这一奇迹发生在天水市麦积区党川乡的放马滩。

1986年4月的一天,一场大雨过后,小陇山林业局放马滩工区的职工清理宿舍后墙淤泥的时候,发现了一个古墓洞穴。上报后,经过钻探、发掘,发现了百余座秦汉墓葬的古墓群,分布在秦岭山前平地,依东西向分上、中、下三层排列。现已部分发掘,共出土文物四百余件。

放马滩遗址

秦人先祖牧马于放马滩

放马滩西距仙人崖5公里,距麦积山15公里。它深入秦岭腹地,山林密布,草地宽广,宜林宜牧。早在西周孝王时期,秦人的先祖非子在这一带牧马有名气,被周孝王召见,令他在汧河、渭河之间为国家主持牧马,放马滩就在汧、渭地区的西首。从商末周初开始,秦嬴的先人就世代居住在西犬丘(在今甘肃礼县东北),与西犬丘相距不远的放马滩,当属于秦人活动、非子牧马的范围。清乾隆《甘肃通志》卷6记载,这里还有一处同今天水清水县“秦亭”同名的地方,可能是清水秦亭的延伸:

“秦亭山在州东南五十里。左有永丰山,中则东柯谷。山亘四十里,上有秦亭,下为秦谷,非子所封邑,盖附庸也。傍有紫金山,下有马房山。”

仔细看,这里的“秦亭”是一座山和山上一个亭子名,不同于清水县西周时作为行政地域名的秦亭。但它至少说明,非子牧马的地域延展到这里;反过来说,这一带属于非子牧马的地方。

秦人的先祖本是商朝的臣子,周武王灭商时,将秦先祖蜚廉及其子恶来杀死。此后在周朝政权下,恶来的子孙有几代人沉沦于世,声名不彰。倒是蜚廉的另一子季胜之子孟增,得到周成王的信任。周成王在皋狼(今山西方山县西南)给孟增建了宅邸,让他在那里居住。孟增在皋狼生下衡父,衡父生造父。造父以其家传善于养马驾车的长技,得到周穆王的重用。穆王喜欢巡游。造父为其选得骥、温(一作盗,浅青色)、骊(黑色)、骅(有红色花纹)等骏马,远到昆仑丘(在今河湟、河西一带),会见西王母(西戎首领),乐而忘归。这时候,正好遇上位于今江苏泗洪县东南的徐国首领徐偃王起兵作乱。造父为穆王驾车,一日千里地赶回来,平息了叛乱。周穆王论功行赏,将赵城(在今山西洪洞县北)封给造父。赢姓造父一族由此为赵氏。于是恶来的子孙们都借造父的政治光环,自称为赵氏,以光大门楣。事实上,他们虽然自托于赵氏,但都并未离开陇右搬到赵城去住。他们仍然居住在犬丘(今甘肃礼县东北),活动于陇东南。直到非子时代,其家族的政治地位才有了明显的变化。

非子仍然居住在犬丘。他喜欢养马和其他牲畜,养马技术很有一套,马匹繁殖得又快又健壮。犬丘人将这件事报告给周孝王,周孝王乃召见非子,让他在汧水和渭水之间为国家牧养马匹,国马很快地得到发展。周孝王为了奖励非子,准备以他作为其父大骆的嫡子。然而大骆的嫡妻是戎人首领申侯的姑娘,生下名叫成的儿子,并已经立为嫡子。申侯听到周孝王的打算后,赶去求见孝王,对孝王威胁说:“我的先人是骊山氏之女,骊山氏又嫁女给您的先人戎胥轩,生子名叫中潏。中潏正是因其父亲同骊山氏有亲戚关系,才弃商归周,保聚西垂,西垂地区因此民族关系和睦,社会安定。现在我又嫁女给大骆,生下嫡子成。正是申、骆两族的联姻令西戎各族俯首听命,您才得以安坐王位——换嫡子的事您就掂量着办吧。”周孝王听了,心生疑虑,不敢违意于申侯。乃改变主意,给非子另给了一块地,封到秦邑(今甘肃清水县),使他为“附庸”,承续嬴姓的祀典,号为秦嬴。“附庸”是没有资格直接朝见天子的小臣,只能拜托大国的国君,在朝觐时向天子通报姓名而已;但万丈高楼平地起,非子一族毕竟是再次获得了天子的封赐和一定的政治地位。

非子的儿子名秦侯。秦侯在位十年就死了,生子名公伯。公伯即位三年又死,其子乃历史上有名的秦仲。秦仲继立以后,周厉王荒淫无道,许多诸侯叛周,西戎也乘机反叛王室,屠灭西犬丘即今甘肃礼县的大骆一族。周宣王即位(前827年),为了抵御西戎的进攻,乃提拔居住在今甘肃清水县的非子曾孙秦仲为大夫,令他讨伐西戎。结果,秦仲弱不敌强,又被西戎杀死。

秦仲虽然政治军事业绩不彰,但他在秦人发展史上的客观作用却很显著。周宣王封秦仲为大夫,其政治地位一下提高到伯爵——按周礼,“天子之大夫视伯”,就是说,秦仲为宣王的大夫,地位相当于伯爵。爵是中国古代中央政府根据臣子对国家的功劳封给的荣誉称号,分为公、侯、伯、子、男五等,伯是第三等,那已经是中级爵位了。同时,按照周制,伯爵的封地为70平方公里,这同非子的地不足50里相比,又是很大的拓展。

秦仲有五个儿子。其长子是秦庄公。秦仲战死后,周宣王召见庄公兄弟五人,“与兵七千人,使伐西戎”,就是调给7000军队,让他们兄弟率领去打西戎。这一次,庄公兄弟大败戎兵。于是周宣王令秦庄公继承秦仲的封地,又将其先祖大骆的封地犬丘也交给秦庄公所有,提任他为西垂大夫。至此,秦的辖地已经奄有今甘肃天水的清水、张家川、秦安、甘谷、武山数县,秦州、麦积两区以及陇南的西和、礼县等地了,其国势如日中天,影响越来越大。

综上所述,在放马滩一带发现战国秦汉墓是完全有可能的。

放马滩秦简

第一篇志怪故事

放马滩秦墓出土的首个“中国第一”,是考古学家从放马滩战国秦墓发掘整理出的《志怪故事》。它虽然很简疏,却是中国已知最早的、具有志怪小说性质的第一篇奇文。放马滩秦简的内容包括文字学,甲、乙两种《日书》和《志怪故事》等几方面成果,而这篇《志怪故事》的意义更为特殊。

放马滩秦简《志怪故事》的大意是说,秦昭王三十八年(前269年)八月己巳日,邸(一作邽)丞名赤,向御史报告说:大梁人、现居秦国都城中一个人名叫丹,当今国君在位的第七年,丹在雍城(在今陕西凤翔县南)的基层管理机构“里”中,将人刺伤,随即自刺而死。被丢弃到市上三日,又埋在雍城南门外。过了三年,丹又复活了。他之所以能够复活,是由于丹曾作过审判官犀武的门客。犀武审议这位门客的命案,而让其复活的原因,是因为丹罪不当死,就向主管人命的上司公孙强祈告。于是,公孙强就叫白狗把丹从地下掏出来,在墓地上停放三天,然后随公孙强向北行走,经过“赵氏”地方,到了北地郡(治所在今甘肃庆城县西南)一个长满柏树的山丘。四年后,他才能恢复神智,能听见狗叫鸡鸣,吃人间的饭食。其状貌特征是喉部有疤,眉毛稀落,肤色黑,四肢不能动转。复活之后的丹说:死去的人不愿多穿衣服。人间认为祭品用白茅衬包是富的表现,而鬼则只要有所得于他人就认为是富。丹说:举行墓祭的人千万不要呕吐。一呕吐,鬼就吓跑了,不敢前来享用祭品。祭饭撤下后一下子就吃掉,这样……丹说:祭祀时必须细心扫除,不要将……洒到祭祀的地上。不要把羹汤浇在祭饭上,不然鬼是不肯吃的。

据著名历史学家李学勤先生考证,这篇文字是战国晚期写成的,它是中国志怪小说的嚆矢。《天水放马滩秦简》的释读者则认为,它可能是根据放马滩秦墓一号墓主人的特殊经历编创。因而有一定写实因素。“文中提到的邽丞、地名、职官都可以找到依据,故可以确认此纪事及其历朔当为实录。”文中所写“丹死而复活的故事,明显有志怪性质,与后世《搜神记》等一类书籍颇相似。但时代早了四百年”。文学史料价值极高。

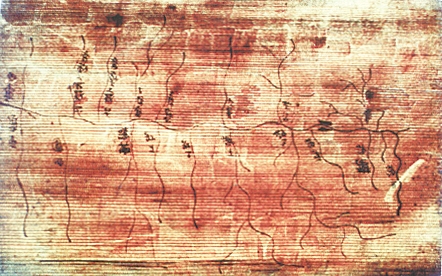

放马滩一号秦墓木板地图

第一幅地图

放马滩战国秦墓出土的第二个“中国第一”,是画在木板上的地图。它反映的地域范围较小,可能只包含秦武公十年(前688年),秦人打败和赶走邽戎,在当地建立的邽县(这是秦国历史上首建的两个县之一。另一个是冀县,治所在今甘肃甘谷县东)。从地图学的角度看,它却是已知中国最早的第一幅地图。

据考古学家研究,这幅地图可由画在四块木板上的七幅图拼接起来。原来四块松质木板,其中只有一块是单面简单作图,其余三块正反两面都有图。考古学家根据各图之间的联系,将它们拼接成一幅完整的反映邽县部分区域的图版。上面有山脉、水系、沟溪、关隘以及对地名的注释等。邽县治所在图上用显著的大方框标为“邽丘”,县级以下地名用小方框标示。整幅图所反映的“范围大致位于现今天水市麦积区之位置”(甘肃省文物考古研究所编《天水放马滩秦简》,第五章第五节)。这就说明,早在距今2300年以前的战国时期,就有反映今麦积区的地图了,而且它上面至今还可以看到六七十个地名。这些地名,如“故西山”,它与《史记·秦本纪》中说的秦文公死后“葬西山”的那个西山有无联系?“故东谷”,与唐代诗人杜甫曾经流寓过的东柯谷有无联系?类此都能引起人们无限的遐思和进一步研究考证。

它的出土不仅在地图学上有标志性的意义,而且在历史学、地方志的研究中也有重要的参考价值。叹为国宝,殆不为过。

放马滩五号汉墓出土的纸残片

第一片纸

放马滩考古发掘出来的第三个“中国第一”,是西汉初期的书写纸。它是中国造纸技术,尤其是书写纸发明年代不容置疑的铁证。

古籍上多记载说,东汉时期的宦官蔡伦发明了造纸术。历代学人引以为据,无可置疑。20世纪以来,考古学兴起以后,考古学家从甘肃天水放马滩、敦煌马圈湾、敦煌悬泉置遗址、敦煌玉门关,内蒙古额济纳河流域的居延金关,新疆罗布淖尔,陕西西安的灞桥、扶风县的中颜村,广州南越王墓,四川绵阳等地都发现了西汉纸。其中年代最早的是甘肃天水放马滩五号墓出土的纸图残片。放马滩五号墓是汉文帝、汉景帝时(前179—前141年)的墓葬,残纸上可见有墨线标识的山川道路图。经鉴定,纸的质地是“麻类植物纤维”“是可用于书写的早期麻纸”。(中国科学院自然科学史研究所1990年8月9日提供:《放马滩纸化验报告》,见《天水放马滩秦简》附录)它是目前所知时代最早的书写纸实物。放马滩纸的发现,不仅证明西汉初期就已经有纸出现,而且证明这些纸已用于绘画或书写。将中国造纸术的发明时间,比蔡伦造纸的记载至少提前了近300年。

秦非子城邑在清水

李崖遗址地貌(南—北)

清水县位于甘肃省的东南、天水市西北,历史上是通关中过陇山的必经要道。清水也是轩辕黄帝的故里,秦文化的发祥地。

秦人的历史悠久,秦文化源远流长 。秦人崛起于陇右,据司马迁《史记·秦本纪》记载,秦的先世出自颛顼,到商代晚期的中潏,已经“在西戎,保西垂”。西周中叶,非子居于犬丘,因为周孝王养马有功,得为附庸,封邑于秦。《史记正义》引《括地志》云:“秦州清水县本名秦,嬴姓邑。十三州志云秦亭,秦谷是也。”《水经注》则更明确指出,秦水汇流的秦川是秦仲封地育故亭,以别于清水上游东亭川先有的秦亭。而清水县秦谷正在县城东北40多里,今秦亭镇秦乐山下秦亭河谷地的秦亭铺村,即秦祖非子的封地秦邑所在地。秦人由此开始不断发展强大,进而东进中原,实现全国大一统,建立封建集权的秦人大帝国。

关于秦人故地特别是秦非子牧马之地,麦积区、张川县、清水县、甚至礼县都有许多传说,但以“秦”命名并保留到目前的乡镇只有清水县秦亭镇。从秦非子到秦庄公、秦人先后有五代首领以“秦”(天水一带)为根据地,致力于农牧业的强盛和发展。秦亭就是秦时分封的“亭”级行政区。真正秦亭故址在秦子铺村东北马套里秦亭河西岸,考古遗址分布在山脚河谷4500平方米左右的地域。附近的山称为乐亭山、秦乐山、河谷称为秦谷、河水称秦亭河等。

(由国家博物馆、北京大学考古文博学院、西北大学文博学院、甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究院等单位联合组成的课题组,在清水李崖遗址发掘研究早期秦文化。照片后排正中为发掘领队北大考古文博学院原副院长赵化成教授,后排左四为国家博物馆考古部梁云博士。)

为了印证史书的记载,搞清秦人早期的发展过程,2005年开始,甘肃省文物考古研究所会同陕西省考古研究所、中国国家博物馆、北京大学考古文博学院和西北大学文博学院,组成一支早期秦文化联合考古队,在清水、张川、礼县、天水等地进行系统调查。重点了解当地早期秦文化的分布,以及戎人寺洼文化并存的状况,当然包括封邑所在地调查。排除了其它地区作为秦城邑的可能,将调查的重点转移到清水县境内。

考古队从牛头河上游秦亭镇开始至红堡段,在40多公里牛头河两岸逐地逐台阶展开拉网式调查,重点对地表遗存的陶片、断崖处暴露出大量灰坑、红烧土及被盗墓葬等进行资料搜集、整理。对南道河、樊河、后川河、白驼河及林家河等各大支流也进行了认真调查。这次普查历时两个月,普查文物点60余处,先秦文化28处,周代遗址主要有李崖、庙崖、秦子铺、泰山庙、柳树塬、下陈村、峡口村等。秦亭这一带地势狭窄,溪流两岸并没有发育较好的台地,只发现较少早期的陶片和文化堆积,设立秦邑的可能性不大。但此地气候湿润,水草丰茂,作为当时的牧马区也是理想场所,应为牧马区。也可能是秦时在交通要道上设置的驿站,于是秦文化课题组将目标锁定在李崖遗址上。

(古城墙遗址)

李崖遗址位于县城西北牛头河与樊河的交汇处,西临滴水崖沟,北依邽山,台地发育良好,符合城邑的自然条件。面积100万平方米,文化层深厚,遗存十分丰富。2013年3月,清水县李崖遗址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。山顶古城塬残存城墙长50余米,高1——2米,地表采集到大量西周、汉魏时代的陶片,器形有鬲、甗、瓮、盆等。东、南侧所在区域相当一部分为居民区,从断崖处看,遗存更为丰富,地势更开阔,惜以占用,无法考察。只能从遗址北侧着手勘探发掘。北侧全是农业耕作区,地表有大量陶片,包括史前、商周、汉魏等时期的,断崖处有大量盗洞及灰坑。

(发掘现场)

2009、2010、2011年,秦文化联合考古队开始大面积钻探,发掘历时6个多月,发掘面积数千平方米,解剖城址20余米,清理墓葬近30座,出土陶鬲、陶罐、等150余件,灰坑120个,各类标本10000多件。从墓葬出土器物判断,墓葬属于西周中期,于秦非子牧马封邑时代相符;从葬形制看,除4座明清墓葬外,其余15座均头西向,并带腰坑,具有典型秦人葬俗特点。但由于天气原因,野外发掘暂告结束。目前,已进入室内资料整理阶段。据考古队领队、北京大学考古文博学院原副院长赵化成教授讲,确定李崖遗址就是秦非子封邑所在地。当然李崖遗址发掘考古工作还未结束,我们也相信随着考古工作的广泛展开,秦人早期在清水的活动、秦人的迁徙壮大等历史渊源会得到全面的揭示。

清水是我国历史上最早建县之地。《史记.秦本记》云:“(秦武公)十年(公元前688年),伐邽、冀,初县之。”据《水经注.渭水》记载:“藉河即洋水也,北有蒙水注焉,水出县西北邽山,翼带众流,积以成溪,东流南屈径上邽县古城西侧,城南出。上邽故城戎国也秦公武十年伐邽县之,归天水郡治”,濛水应为牛头河,其流向大体与记载相符。邽山即今李崖遗址及以北山系,遗址内有古城遗址,当地人称上邽故城。清水县历史上原有上邽乡,后与永清镇合二为一。著名学者、史学家、国家级有突出贡献的专家、原湖南省社会科学院历史研究所所长何光岳说:“清水县实为我国最为古老的县治,堪称天下之首县。”

秦的都邑于牛头河流域是《史记》、《汉书·地理志》、《水经注·渭水注》等史书均记载的,也是大多数学者认可的。秦亭、李崖等先秦文化遗址也是我县最大的文化资源,保护、研究、利用好这一历史文化遗产是一件长期、艰苦的工作,任重道远;同时,也能增强全县人民的凝聚力和自豪感,将以更大热情投身于清水经济建设。(清水文物局 清水县委对外宣传办公室)

秦人先祖非子封邑古镇秦亭之张吕牧场

(秦亭镇张吕牧场 天水在线2013年6月29日摄)

(秦亭镇张吕牧场)

(秦亭镇张吕牧场)

(秦亭镇张吕牧场)

(秦亭镇境内长沟河)

清水县秦亭镇因秦人先祖非子牧马有功封邑于"秦亭"而得名,位于清水县东部30公里处,草地面积6.17万亩,年平均气温5-8 ℃,属高寒阴湿山区。

周室赐封牧马地

张家川县作协 马国强

翻阅中国现有史料,我们发现最早以“秦”命名的地方,就是张家川回族自治县张家川镇所辖的瓦泉村一带。

秦始皇以其雄才大略横扫六合,平定四海,在公元前221年完成中国大一统,建立了中国历史上第一个封建王朝------秦,自号始皇帝。秦王朝的建立,标志着中国奴隶制社会向封建社会的这个里程碑的转换,秦始皇首先在中国实现了大一统,因此史学界称秦始皇为千古一帝。

秦始皇的先祖叫非子,秦始皇是秦人非子的第32代孙,姓赢名政。据有关史料记载,秦先祖非子居住之地就在瓦泉村,古时瓦泉村一带曰“秦亭”。

《辞源》1987年10月修订本第三册第2301页秦字条注明:“秦,古国名。赢姓,周孝王封伯翳之后非子为附庸,舆以秦邑。秦襄公始立国,至秦孝公,日益富强,为战国七雄之一。”《甘肃古迹名胜辞典》1992年5月版本第157页“秦亭”字条注明:“秦亭,秦代祖先非子封地,其地域为今清水、张川诸县一部分。又为古邑名,一名秦城,为秦最早都邑。《辞海》注明:“在今清水县东北。”《甘肃少数民族地方》1993年版本第136页注明:“早在公元前9世纪,秦非子就在秦谷养马。秦亭在今张家川回族自治县境内。”1919年在今天水市麦积区附近出土的文物秦公簋(现藏中国历史博物馆)上的铭文中有关秦亭的历史记载与《史记》相符。

从以上资料看,地处清水县东北的张家川回族自治县张家川镇瓦泉村一带就是秦先祖非子始封领地,也是大秦最早的都邑。

早在三千多年前,整个张家川地区及其所属的瓦泉村一带即秦亭是一个理想的天然牧场。这里有着游牧民族所特有的蔚蔚蓝天和辽阔草原,有五谷飘香的丰殷岁月。这里山大沟深,森林茂密,草原辽阔,牧业发达,农业兴旺。茂密的森林植被涵养了水源,使这里形成了一个适应人类和动植物生存的湿地,呈现出一派郁郁葱葱,天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊的繁荣影像。

张家川在春秋时期是羌、戎和匈奴等民族的老家。商周时期,秦人与犬戎等少数民族杂居,而秦人处在这些少数民族的包围之中,西周晚期,因戎狄不朝贡,周穆王西征犬戎,俘获其五个首领。商周晚期,居住在这里的西戎不甘寂寞,经常侵犯周室的领地,扬鞭东指,起兵侵犯中原。而且这一时期居住在这里的各少数民族,有时也相互发生磨擦。因此张家川既是古代少数民族发生磨擦的地区,也是周王室防御西戎的主战场。周文王灭商南迁后,居住在张家川的秦人崛起。秦人的祖先本是赢姓部落,他们和戎羌等少数民族和睦相处,杂居在一起,在这一时期实现了中国历史上第一次各民族的大融合,同时也展示了秦人的宽容大度和非凡的聪明才智。因张家川地区是天然牧场,有山有水,土地肥沃,绿草如茵,有利于畜牧业的发展。在长期的游牧生活中,秦非子积累了一套饲养良马的好经验。秦人是战马的饲养者,又是骑马术的发明者。他们粗犷、强悍、善骑射,是名符其实的马背上的民族。他们习惯于马上的生活和战斗,战马是他们生活和战斗必不可少的重要工具。公元前221年,秦始皇横扫六国,一统天下,主要靠战车和铁骑立下战功。另从陕西临潼出土的秦始皇兵马俑阵容看,骑兵和靠马拉动的战车是庞大兵马俑的主要组成部分。这些都证明秦帝国主要是靠强大的马队和战车扫灭六国,实现大一统的。秦非子所养战马,膘肥体壮,甚得犬丘人的称赞。当地犬丘首领借向周王室朝贡之机,将非子‘好马及畜,善养息之’的情况汇报给周孝王,孝王听后大加赞许,让非子在‘汫渭之间’专门为王室饲养战马,借以充实周王朝的军事实力。此后周孝王因秦非子养马有功,对其予以嘉奖并让他继承了舜时赐给他的祖先伯翳的赢姓,号称秦赢,将现在天水市的渭北秦安、清水、张家川一带赐封给他,称为‘秦’地作为周王室的附庸,这就是历史上秦国的开端。秦非子遂在其封地张家川瓦泉村一带筑城建都,于是这里遂形成秦先祖最早的都邑。这里还出土了秦代的陶器和货币。

秦非子以张家川的瓦泉村即秦亭为都邑,为周王室饲养战马,代周王室防守边疆,抵御西戎。张家川周边的秦家塬、白石咀、石庙子梁等牧场也是非子当年牧马的好地方。

瓦泉村现在还有秦先祖最早都邑古城堡遗存,坚实的夯土城墙及防御工事依稀能印证其昔日的繁荣和辉煌,见证着秦帝国崛起时的零零总总和点点滴滴。