天水放马滩秦简历史文化价值探析

□王振宇

中国书法的发展,伴随着汉字的产生和演变,历经沧桑。出现在商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文与金文,是我国目前发现最古老的汉字资料。甲骨文、金文在广义上称为“大篆”。秦统一六国之前,“小篆”是秦通行的字体。战国时期从篆书转变到隶书的“隶变”过程,正是文字由古文字系统向今文字系统的演变过程。战国后期出现的《天水放马滩秦简》、《湖北云梦睡虎地秦简》等简牍中,可以清晰地找到秦篆隶变的轨迹。此后,中国书法不断发展完善,最终形成了篆、隶、草、行、楷等书体。书法成为最具中华民族特点并深受中国人民喜爱的艺术形式之一。

放马滩,是天水麦积山风景名胜区的景点之一,因传说秦始皇先祖赢非子在此地为周王室牧马而得名。这里碧野连天,风景秀美。由于1986年4月在此地出土了战国、秦、汉时期的木板地图、竹简、纸地图等一大批重要文物,被当时的考古学家誉为先秦及秦汉考古文化的圣地,有“天水放马滩,云梦睡虎地”之称。

下面,我们着重探讨天水放马滩秦简的历史文化价值,并对今后研究提出建议。

一、天水放马滩秦简的主要内容

1986年4月,甘肃省文物考古研究所对放马滩古墓葬群的13座秦墓和1座汉墓进行了考古发掘,共出土文物400多件,其中一号秦墓出土的460枚竹简,以其时代早、保存完整于1994年被定为国家一级文物,引起了全国考古学界、历史学界及文化界的高度关注,并开展学术研究。放马滩秦简的主要内容及特点,可概括为以下几点:

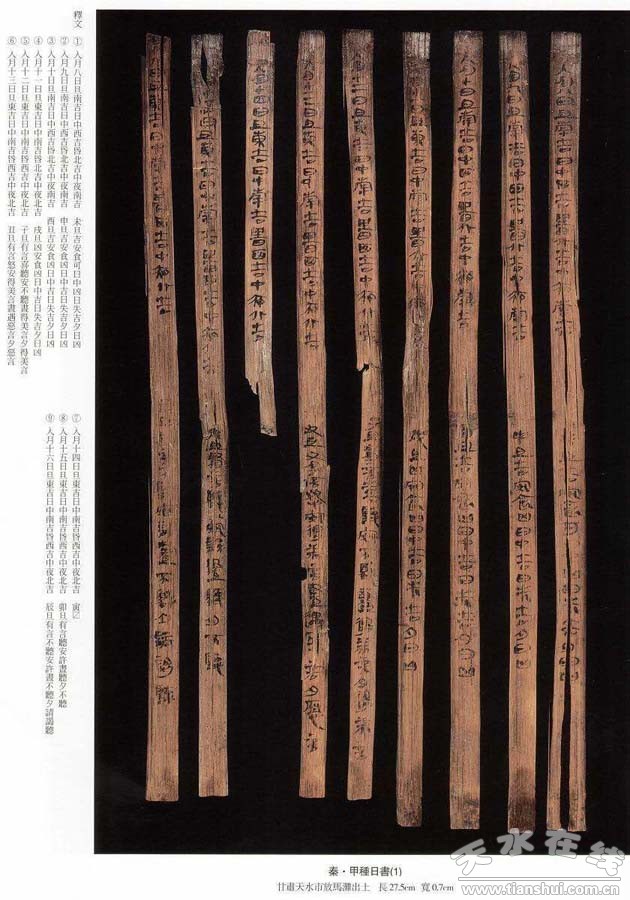

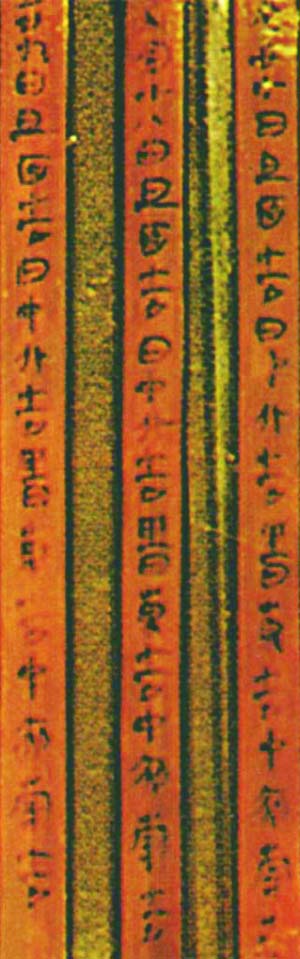

1、竹简大多数保存完整。从留存痕迹看,其简册有上、中、下三道纬编,每简右侧编绳处都有三角小锲口,并有编绳朽痕,系丝织物。当时编册后用布包裹粘托,以作装帧。

2、简文以小篆书写,间杂隶书。文字一律书写在篾黄面,篾青面无文字。每简最多容43字,一般在25~40字之间。每简书写一条内容,至一章写完,如有空余,再写不同的章节,其间用大小圆点和粗线段区分,以示分章。如遇转行,必写在与之邻近简的空余处。

3、经整理,内容有甲乙两种《日书》和《墓主记》。甲种《日书》,共73枚,内容可分八章:《月建》、《建除》、《亡盗》、《入月吉凶》、《男女日》、《生子》、《禹须臾行》、《忌》。

乙种《日书》,共379枚,内容有20余章,前七章与甲种同,其他另有:《门忌》、《日忌》、《月忌》、《五种忌》、《入官忌》、《天官书》、《五行书》、《律书》、《巫医》、《占卦》、《牝牡月》、《昼夜长短表》、《四时啻》等。

《墓主记》,共8枚,内容是县丞向秦国御史呈交的一份“谒书”,记述一位名叫“丹”的人死而复生之事和简历。有的学者(比如李学勤教授)认为与《搜神记》等志怪小说相类,应是志怪小说之滥觞。

4、《日书》是主要部分。这部《日书》是继湖北云梦秦简《日书》发现后的有关《日书》的又一次重大发现。《日书》是研究当时社会、政治、文化、民俗及人民生活的原始资料。

《墓主记》在这批简中所占数量虽少,但对研究秦国官制、行政建置以及县机构的设置却有着重要价值。

(放马滩出土的秦简)

(放马滩纸质地图残片)

二、天水放马滩秦简的历史文化价值

甘肃被誉为“简牍之乡”。在陇原大地上,东起天水,西至敦煌,南到祁连,北达居延,几乎随处可见简牍遗存。敦煌和居延汉简、殷墟甲骨文、敦煌藏经洞文书、故宫明清档案等被学者誉为二十世纪考古学“四大发现”。到目前为止,甘肃发现的简牍已达6.5万多枚。天水放马滩秦简,是甘肃简牍的重要组成部分,具有很高的历史文化价值。

一是天水放马滩考古发现的重大意义。有专家、学者认为,放马滩战国、秦、汉古墓群中出土的重要文物,创造了许多历史之最。诸如:世界上最早的地图——木板地图;世界上最早的纸——纸地图;中国最早的历书——《日书》;中国最早的毛笔;中国最早的传奇小说——《墓主记》等等,不一而足,在中国历史文化中具有十分重要的意义。

二是天水放马滩秦简在历史研究中的重要价值。放马滩秦简是继云梦睡虎地秦简出土后的又一重大发现,对研究秦的社会性质、农业生产、商业贸易、天文历法、风俗习惯、人民生活等提供了重要资料。两地发掘秦简虽属同一历史时期,而且都有《日书》部分,但它们反映的文化内涵却不尽相同,特别是有关禁忌方面有很大的差异。放马滩秦简中《日书》简的数量少,内容简略,少言鬼神事;而睡虎地秦简中《日书》简数量多,内容复杂,动辄言及鬼神。另外,两部《日书》在记月名上也有很大的不同,前者多见于秦文化的名词,说明秦重政治而轻鬼神;后者则多见于楚文化的名词,说明楚重鬼神而轻政治。所以,两部《日书》是研究战国及秦时期社会、政治、经济、文化的重要历史文献。

三是天水放马滩秦简在文字和书法史上的重要价值。放马滩秦简及甘肃简牍的面世,不仅对研究我国古代文字的变化发展提供了重要文字资料,而且在中国书法史上也是重要的组成部分。从放马滩出土的秦简看,简文以小篆书写,间杂隶书,反映了由篆向隶转变阶段的情况。放马滩秦简集北方之雄厚、南方之灵秀于一体,写法草率,笔画简省,字形多样,章法茂密。但放马滩秦简与汉简是迥然不同的两个系统,秦简多出土在长江流域,如湖北云梦、四川青木等。而汉简多出土在黄河流域,如甘肃敦煌、居延等。秦汉之际,是我国各种书体形成的重要时期,放马滩秦简等大量秦汉简牍的问世,填补了秦汉书法史的空白,实为中国书法史增添了重要的篇章。

(放马滩木板地图)

(秦墓木版画·虎)

三、对天水放马滩秦简研究的几点思考

自放马汉秦简及其重要文物出土以来,全国各地的专家、学者从不同的专业领域进行了研究探讨,取得了一系列研究成果。但依然有一些具体问题,值得深入思考,形成共识。兹举要如下:

1、全国简牍文化研究要交流互鉴。甘肃是“简牍之乡”,甘肃简牍文化研究应走在全国前列。同时,要加强与湖北、四川等地学术交流,共享简牍文化资源,共同深入研究探讨,尤其要在比较研究中各显其长,互促共进。

2、甘肃简牍文化研究要突出重点。天水放马滩秦简是甘肃简牍之源,年代较早,字迹清晰,质量较高;敦煌、居延汉简等是流,时间晚于放马滩秦简,但数量多,质量好,内容广泛。河西简牍与放马滩秦简是否有必然联系,尚待深入考证,但甘肃简牍的源与流,应该是明确的,研究的重点应包含放马滩秦简,这是毫无疑问的。

3、天水放马滩秦简研究,要与张家川县马家塬遗址、清水县李崖遗址、甘谷县毛家坪遗址、甘谷汉简等方面的研究结合起来,形成天水及陇东南地区西周、秦秋、战国、秦、汉文化研究的综合效应。

4、天水放马滩秦简研究,要与宝鸡青铜器铭文、石鼓文,成县《西狭颂》,张家川县《河峪颂》等周边地区金石文化研究相结合,彰显秦陇文化的内在联系和独特魅力。

5、把天水放马滩秦简资源优势转化为加快地方历史、文化、旅游发展优势,古为今用,融会贯通,深入研发一批富有潜力的文创产品,积极创作一批优秀的文学艺术作品。

6、把天水放马滩秦简研究放在加快“一带一路”建设的大背景下去考量,努力做到东西互动、中外交流,把研究、弘扬简牍文化与促进经济、社会发展有机结合起来,形成明显的效益。

我们有理由相信,全国放马滩秦简研究进入了新时代。今后将会有更多的中外专家、学者,高度关注放马滩秦简,对其进行多角度、全方位、深层次研究,并将不断推动全国简牍文化研究深入开展,产生一批简牍文化研究专家及其简牍书法家,最终形成简牍书风。我们期待着这一时期的早日到来。

作者简介:王振宇,甘肃省天水市政协副主席。毕业于兰州大学历史系,喜欢文史哲,工诗联、好书法,对地方历史、文化、旅游以及经济、社会发展有一定研究。主编出版《天水石窟文化》、《天水文物精华》等书籍,在省、内外主流媒体发表论文数十篇。