一封来自北京的感谢信

——“张家川花儿”的前世今生

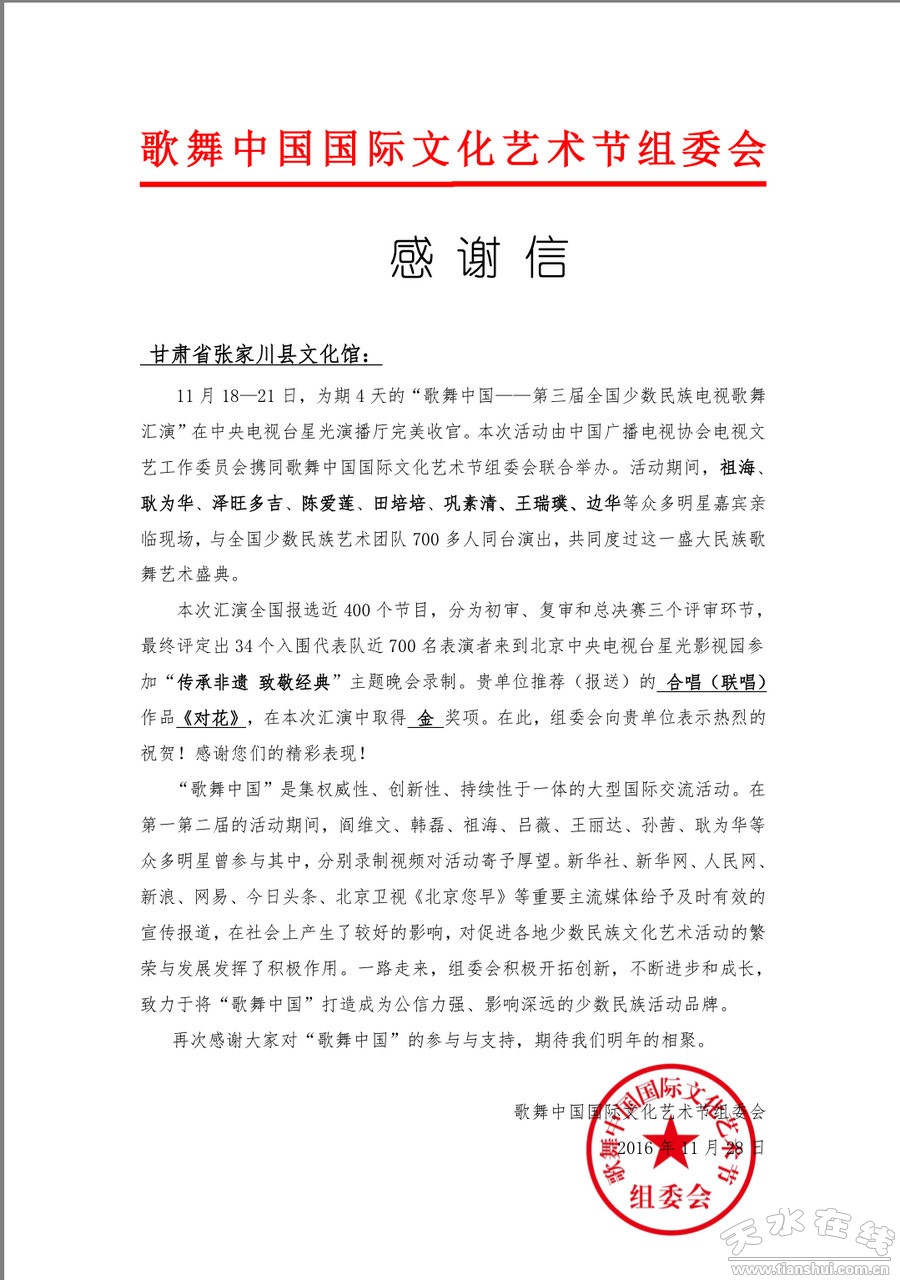

11月28日,一封从北京邮递来的感谢信让张家川文化馆的基层文化工作者们备受鼓舞。

县文化馆馆长李霞告诉笔者,自从我们在北京参加完第三届全国少数民族电视歌舞汇演比赛并荣获金奖后,才短短几天,周一刚上班就收到歌舞中国国际文化艺术节组委会发来的感谢信,真的没想到。当我把这个喜讯告诉馆里的同事时,他们都很高兴。

他们认为,能在全国的大舞台上唱响张家川花儿,展示我们张家川独特的民族文化,并传播给全国其他少数民族。这是我们张家川回族文化走出去的第一步,接下来我们还会再接再厉,创造出更加优秀更加有底气的作品来为家乡争光。这次的获奖,也是对我们基层文化工作者的鞭策和鼓舞。他们表示将会更加热爱自己所从事的非物质文化遗产事业。

笔者也注意到,在张家川县宣教系统组建的“对话宣传”微信群里,网友们也纷纷伸出大拇指点赞,在微信朋友圈里也有网友自发转发分亨“感谢信”。

笔者在李馆长的办公桌上一睹了“感谢信”的“真容”。感谢信的内容大致为:张家川县文化馆,贵单位推荐(报送)的合唱(联唱)作品《对花》,在本次汇演中取得金奖。在此,组委会向贵单位表示热烈的祝贺!感谢你们的精彩表现。再次感谢对“歌舞中国”的参与支持,期待我们明年的相聚。

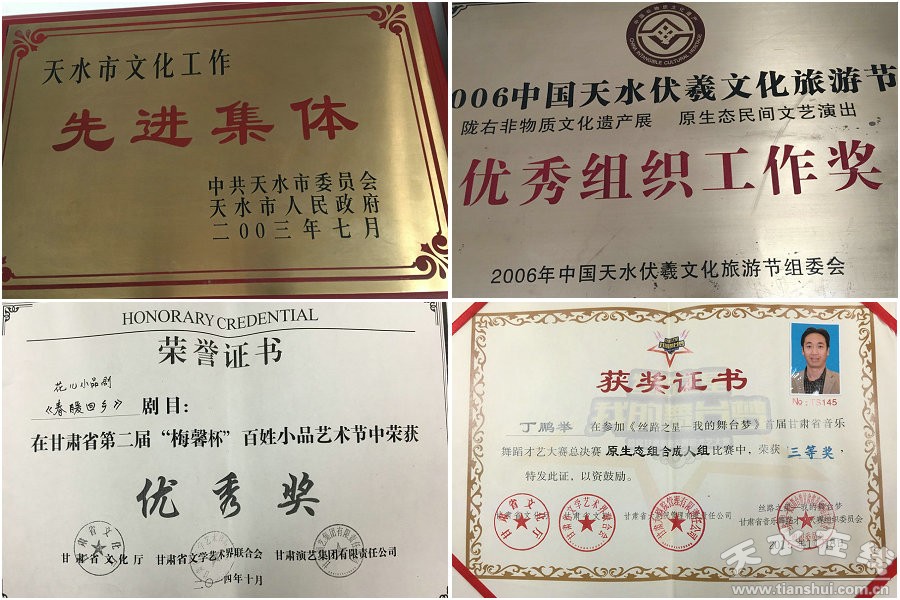

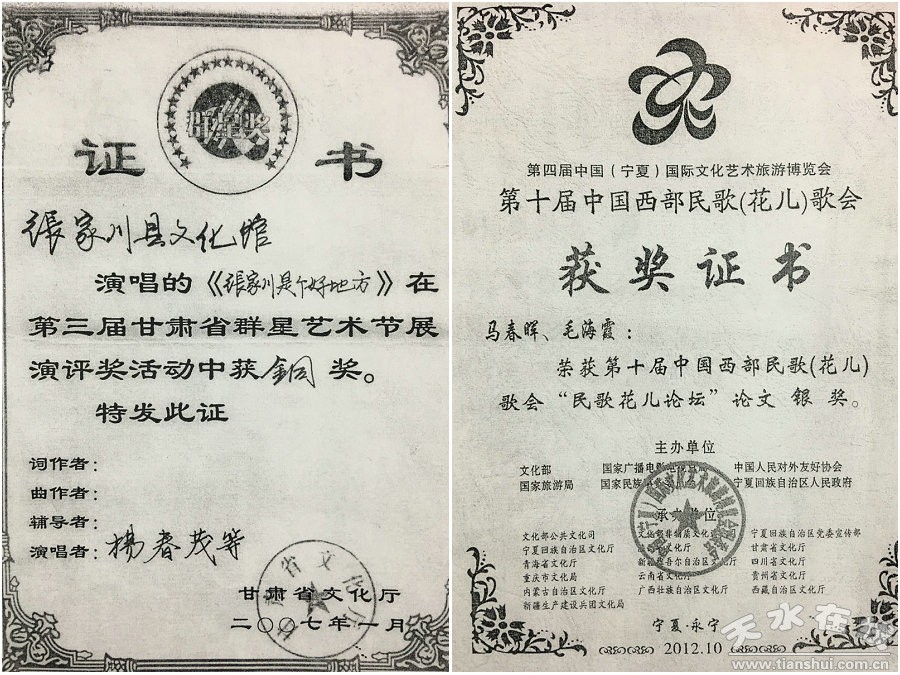

而在县文化馆的办公室里,笔者看到了许多沉甸甸的荣誉证书。县文化馆工作人员丁鹏举介绍,近年来,县委、县政府高度重视“张家川花儿”的传承保护工作,并取得了一定的成绩。2006年,张家川花儿《花儿联唱》获得第四届群星艺术节铜奖。2007年成功举办关山花儿会和首届花儿歌手大赛;2011年创编了大型音乐舞蹈史诗《关山月》并成功上演赢得好评;2012年创作了花儿音乐剧《花儿唱双联》;自2014年张家川花儿被文化部批准为第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录后,张家川县文化馆组建花儿团队,在全国各地参加各类演出和民歌大赛,并编排了花儿小品剧在兰州参加梅馨杯百姓小品大赛,获得优秀奖;2016年11月在第三届全国少数民族电视歌舞汇演比赛中荣获金奖。

据了解,随着经济社会的发展,大量青壮年外出务工,学习、传唱花儿的人越来越少,加之一些老传承人年老病危,花儿的传承面临人亡艺绝的困境,急需保护。

为了保护和传承好“张家川花儿”,张家川县制定了《张家川花儿普查保护实施方案》,同时组建张家川花儿普查保护小组,在县文化馆内设立张家川花儿传习所。对张家川花儿部分传承人进行了摸底调查,建立了传承人档案数字化管理模式。在全县15个乡镇收集花儿词曲100余首,编撰出版《张家川花儿》一书。拍摄了4部张家川花儿影像资料。组织非物质文化遗产专业人员举办培训班对花儿传承人进行培训,在一些学校开展了花儿进校园活动,让花儿这项国家级非遗项目后继有人。

( 张家川“花儿”)

张家川“花儿”唱词结构严密、曲调高亢嘹亮、歌声悠扬,内容丰富、形式多样。它采用当地的语音语调无伴奏清唱,既可独唱,也可对唱。花儿在张家川的回族群众中具有非常重要的文化地位,不仅用来谈情说爱,而且用来自娱自乐,同时还有聚会助兴的作用,从而在娱乐审美功能之外,还有着独特的生活实用价值。从侧面映现着生活在张家川县域内回汉人民的内心世界,是当地群体历史渊源、生活方式、生活习俗、宗教信仰及其所赖以生存的自然环境和社会环境的文化表现形式,具有重要的历史文化价值、音乐价值和经济价值。 |